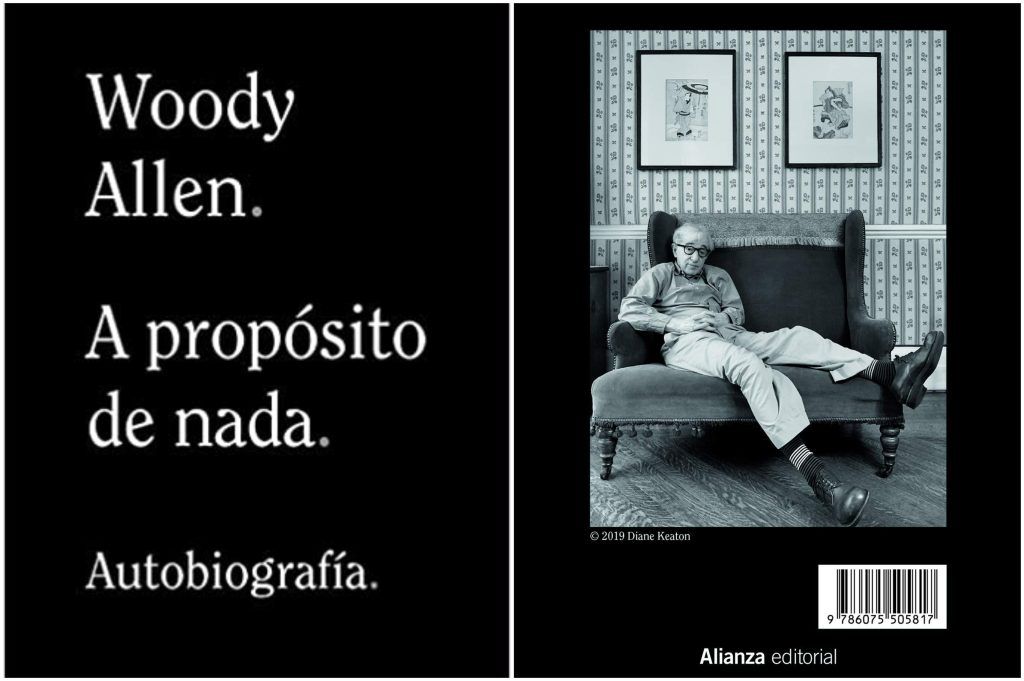

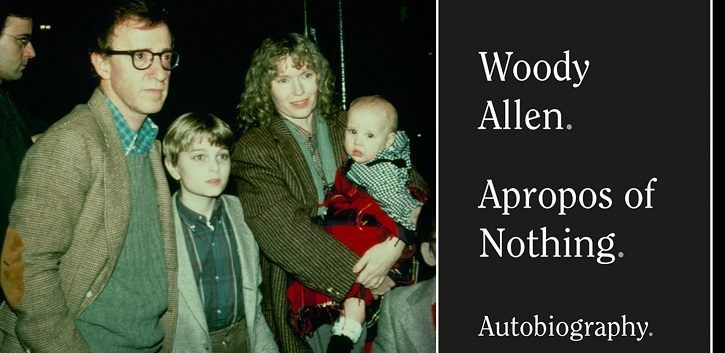

A propósito de nada (Alianza Editorial, 2020) es el título de las memorias de Woody Allen, prolífico cineasta estadounidense con una carrera de sesenta años. Esta autobiografía es un texto que, de entrada, tuvo muchos avatares relacionados con el carácter controversial del autor luego del escándalo relacionado con su matrimonio con la hija adoptiva adulta de Mia Farrow, las acusaciones de parte de ella y el surgimiento del movimiento #MeToo en el 2017 y la negativa de Amazon a distribuir Un día lluvioso en Nueva York (2019).

Hay un antes y un después luego de esos alegados en una corte de Connecticut. Para empezar, la editorial que supuestamente tendría que lanzar estas memorias las había anunciado para el 7 de abril del 2020, hecho que no sucedió luego que los trabajadores de la misma se opusieron a su publicación. Otro tanto sucedió con la editorial de Hachette, quien se retractó de la publicación y decidió romper el contrato. Sin embargo, algo sorpresivo sucede ya que Skyhorse decide comprar los derechos y los publica con su filial Arcade Publishing.

Para el momento en que el cineasta escribe sus memorias en una vieja Olivetti —de la que, según él, ni siquiera sabe cambiarle la cinta—, el cineasta ya tiene ochenta y cuatro años, así que un texto de esas características tuvo que enfrentarse a revisiones de última hora por parte de los editores para hacer algunos ajustes y mantener el foco de la atención del lector. El resultado es una autobiografía que por momentos tiene la característica de un monólogo cómico, tal como si se tratara de un stand up con frases que cierran con un punchline que remata sus ideas o planteamientos para cada párrafo.

Una muestra podría ser esta: «Soon-Yi y yo éramos marido y mujer. No tuvo un gran efecto en la bolsa de valores, aunque el Xanax subió diez puntos». Allen sostiene hasta el final que las razones de su éxito radican en su sentido del humor y que, de no haber sido por esa circunstancia aleatoria —o ese talento innato para la comicidad— su vida hubiera sido distinta. Recordemos que Allen inicia su carrera escribiendo pequeños chistes para los periódicos para luego pasar a los espectáculos de variedades con monólogos. Desde luego, hay momentos sombríos y amargos, confesiones de arrepentimiento —como todo aquello relacionado con su relación con Louise Lasser y Mia Farrow—, pero en general, hay una intención festiva y optimista en la narración de su propia vida.

Allen escribe un poco a la manera de Sterne, como en el Tristram Shandy. A veces narrando hacia atrás, a veces adelantándose, pero siempre retomando una línea cronológica principal. Un ejemplo: «Pero esos fiascos tendrían lugar en el futuro. Ahora que ya os habéis hecho una idea de mis padres, pasaré a hablar de mi única hermana. Luego volveré atrás de nuevo y naceré, y así la historia podrá por fin cobrar vuelo». Para decir que nace en Nueva York como Allen Stewart Konigsberg en 1935 tienen que pasar ciertos eventos que el lector —yo supongo— agradece que le sean referidos.

Por tal motivo, tendrá que hablar de uno de sus abuelos y la fortuna que perdió en la crisis de 1929; luego, referir la vida de sus padres y los distintos eventos que los llevaron a conocerse. A pesar de su gusto por las divagaciones, distinguimos una sucesión bien identificable de eventos para hacer nacer y crecer a su personaje; pero también, hay formas de retraso, ciertos extravíos felices que tienden a explicar, a justificar. Hay alejamientos y acercamientos a la línea narrativa principal, devaneos que contribuyen a enriquecer el texto. Se distinguen entresijos, pausas, un cúmulo de anécdotas que lo hacen ubicuo.

El tono de sus confesiones es moderado, bastante modesto. Se define a sí mismo como un ignorante que muy tarde en la vida comenzó a tener intereses artísticos, intelectuales y literarios. Reconoce a sus maestros, homenajea a aquellos de quienes tanto aprendió, confiesa sus limitaciones y afirma no conocerlo todo y apoyarse en el trabajo de muchos expertos, como es el caso del fotógrafo Gordon Willis de quien afirma: «aprendí mucho escuchándolo y viéndolo trabajar», o de Ralph Rosenblum, «un excelente editor».

El autor confiesa que soñaba con ser Fellini y obras como Recuerdos de una estrella (1980) revelan esos influjos. Su admiración se extiende a Bergman y su homenaje fue Otra mujer (1988). Intentó ser Chéjov y el resultado fue su drama Septiembre (1987). Quiso ser Tennessee Williams y nos entregó Blue Jasmine (2013) como un premio de consolación por no ser ese gran dramaturgo autor de Un tranvía llamado deseo. Como todos —y como en su tan celebrada Zelig—, Allen quiso ser alguien más y el resultado fue una filmografía que abarca cincuenta películas. Muchas de ellas obras maestras.

Afirma que le faltó el ingrediente esencial que tienen todos esos creadores, la genialidad. Si toca el sax y el clarinete lo hará bien y de forma decente, incluso llenará un local con diez mil personas, pero nunca tendrá el genio de Sydney Bechet, a quien siempre ha imitado y admirado. Nos da a entender que su talento es limitado y modesto. Esta modestia la apreciamos en el título: «A propósito de…». Después de todo, la existencia de una vida puede ser algo contingente, un relato que se cuenta by the way. Un detalle insignificante à-propos, como una anécdota de paso mientras esperamos el autobús. ¿Acerca de qué? De nada, de nosotros, de la mota de polvo que representamos.

Al hacer memoria, el autor se describe como un joven de muchos intereses, de muchas motivaciones: tahúr, aprendiz de mago, escritor de gags para algunas publicaciones, monologuista, amante del cine, ejecutante del clarinete, conocedor del jazz estilo Nueva Orleans, lector de los cómics y toda clase de tebeos. Allen no teme hablar de sus lagunas culturales y espeta contra aquellos que lo confunden con un intelectual. No lo es, confiesa. La confusión tiene que ver con los lentes de pasta que siempre ha usado, alega. Su preocupación por la cultura no vendría necesariamente de sus padres, a quienes describe como seres amorosos de quienes guarda recuerdos entrañables. Otras serían sus motivaciones: las chicas, por ejemplo.

Nos menciona la fascinación que ejercían sobre él «esas jóvenes de pelo largo y lacio que no usaban nada de pintalabios y poco maquillaje, que se vestían con jerseys de cuello alto, faldas y medias negras y que llevaban grandes bolsos de cuero con ejemplares de La metamorfosis, en cuyos márgenes ellas mismas habían anotado cosas como “sí, muy cierto” o “véase Kierkegaard”». Confiesa acercarse a la literatura, la filosofía y las artes en general como un medio para acceder a ese mundo de esplendor, de cultura y mujeres sofisticadas con las que soñaba mientras veía películas en donde se descorchaba mucho champán. Algo de esta fascinación por el oropel del upper class se trasluce en comedias como La rosa púrpura del Cairo (1985) y Pícaros ladrones (2000). La mayoría de los entornos del cineasta reflejan ambientes de comodidad, sofisticación y placeres intelectuales. La cinematografía de Allen jamás dejó de soñar con el ascenso social hacia la Quinta Avenida, en donde soñaba vivir de niño.

Muchos de los hechos que se señalan en estas memorias parecen un pequeño guiño relacionado con las tramas de sus muchos filmes. La autobiografía se disfruta más entre más referencias se tengan respecto a los personajes de sus películas ya que ciertas anécdotas y personajes reales referidos en el libro vuelven transparentes las motivaciones de sus comedias y dramas. Cito un caso de los muchos que hay en el libro. Allen confiesa que en algún momento de su vida fue demandado por una mujer que alegaba que él era su marido Ferdinand Goglia que la abandonó en cierto momento. La mujer afirma que su marido hacía los mismos chistes que Woody Allen realizaba por televisión y usaba las mismas gafas, así que llega a lo conclusión que Woody es Ferdinand y que solo se cambió el nombre.

La mujer demanda una fortuna en pensiones que Ferdinand dejó de pagar. Desde luego, la demanda no prospera, pero hay un eco de esta anécdota en el guion de Zelig (1984), un mockumentary o falso documental que habla sobre un hombre con el poder de transformarse en lo que quiera con tal de ser aceptado por el mundo social. En Zelig, el personaje principal, Leonard Zelig, desaparece por un tiempo, preso de su locura y su psicosis por ser siempre alguien distinto, un camaleón humano, y surge una mujer que quiere demandarlo porque, según ella, éste se hizo pasar por Duke Ellington solo para enamorarla y casarse con ella.

La perspectiva de Allen respecto a su propia vida revela cierta sabiduría práctica que le permite aceptar los hechos como son y no dramatizar sobre ellos. Reconocemos una actitud estoica de fortaleza, resignación y valentía ante las propias desgracias. Y no es para menos, el cineasta está cancelado en Estados Unidos, es persona non grata en algunos círculos artísticos, muchos actores se niegan a trabajar con él y se encuentra en una especie de lista negra de facto entre las productoras de Hollywood.

Hay una anécdota en el libro en donde revela la forma como se evitó un conflicto con Ed Sullivan: «Sea como sea, después de terminar, Sullivan me busca en mi camerino y empieza a regañarme despiadadamente. […] Yo me quedo sentado en una silla, pasmado, y pienso: ¿debería mandarlo a la mierda y marcharme? ¿Por qué no? ¿Acaso Ed Sullivan y su programa me importan algo? En términos generales, no. Después de todo, dentro de cinco mil millones de años el sol seguirá brillando y nadie lo recordará».

Allen decidió no confrontar a Sullivan y a la postre, serían grandes amigos. Esto revela mucho de su carácter displicente y también resiliente respecto a los conflictos. Asimismo, un enfoque un tanto nihilista en su forma de ver la vida porque, después de todo «el propio universo desaparecerá y no habrá un lugar donde puedas colgar el sombrero».

Woody nos habla como un rabino, su sabiduría intuye que somos insignificantes y que más allá de nosotros solo existe el vacío y el Big Crunch, y que incluso las obras de Shakespeare —o Tennessee Williams— «se esfumarán como cada átomo del universo».