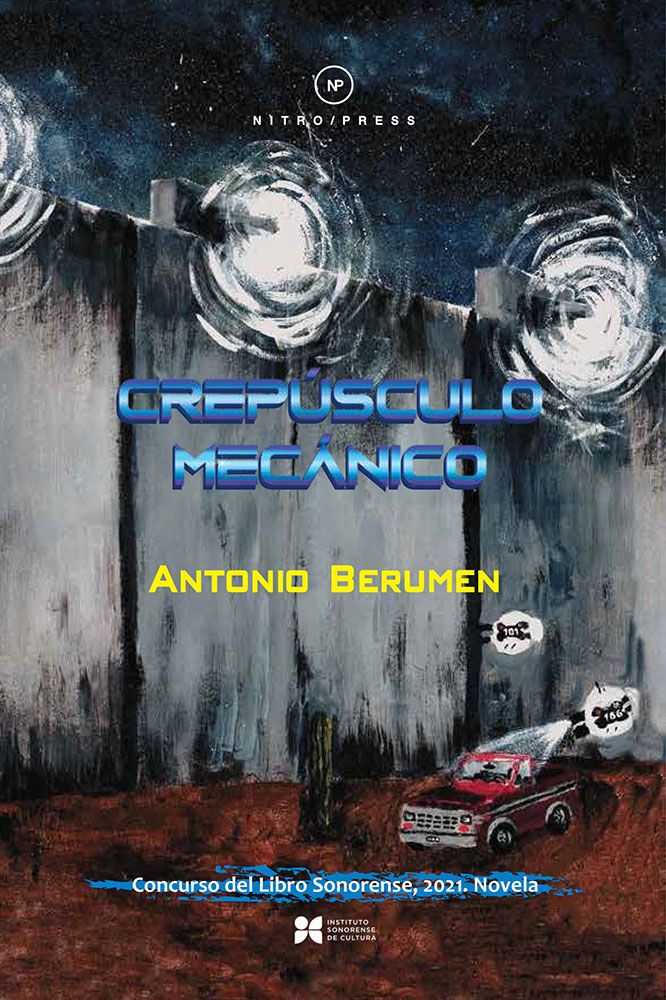

Fragmento de la novela de ciencia ficción Crepúsculo mecánico, ganadora del premio «Concurso del Libro Sonorense» 2021 y publicada por Nitro/Press y el Instituto Sonorense de Cultura en septiembre de 2022.

No one told me the future was a son of a bitch

«Cómo que me van a quitar mi troca. ¡Si todavía jala! Apenas ayer le arreglé el mofle y le cambié la caja de cambios. Nomás vieras qué chinga fue conseguir las piezas; y con lo caras que están. El robot del ayuntamiento me dijo que eso hiciera, y pos eso hice pa’ que me dejaran en paz. Pero ahora me dice usté que no importa, que me la van a quitar de todos modos. Pos a qué estamos jugando, oiga. Ya les dije que yo no tengo dinero pa’ comprarme uno de esos carros voladores. A mí me gusta mi troca, y con ella me voy a quedar».

Desde que el gobierno empezó con sus chingaderas del progreso, los jodidos somos los más afectados… Entienda, señor. Lo hacemos por el bien de la ciudad. Deposite su vehículo en el yonker y recoja su cheque. Con lo que le den, fácil puede sacar un speeder a crédito… Ahora resulta que no podré usar mi troca, porque dizque ya imantaron las calles pa’ que circulen esas navecillas que traen desde China. Creen que uno puede tirar sus cosas así nomás. Como si no hubiesen costado.

La Poderosa ha estado en la familia por dos generaciones. Mi tata se la regateó en Bisbee a un gabacho que estaba quedándose ciego, y con ella recorrió las sierras más peligrosas de Sonora. Su caja llevó kilos de marihuana, migrantes hondureños, cuernos de chivo, estéreos robados, botellas de bacanora. Todos los domingos, cuando mi tata se quedaba jetón en su poltrona, le robaba las llaves pa’ dar una vuelta en ella y que no se perdiese la costumbre de que la voltearan a ver… Es una Ford F-100 1975. Azul. Quisiera decirles que la pintura es original, pero la retoqué hace años en la carrocería de un conocido por culpa de un accidente. Las llantas se las cambio cada cinco años. A veces la saco a pegar el rondín pa’ que no se le acochambre el motor. La parrilla está al tiro y los faros siguen siendo los mismos con los que vino del otro lado. No se deje engañar. Pega unos arrancones que casi parece cohete.

Los parabrisas tienen apenas dos que tres rayones, y los espejos retrovisores están medio opacos. La radio sigue en la misma estación que la dejó mi padre. Nunca la cambié porque soy un hombre sentimental. La piel de los asientos es nueva, y el techo estaría enterito si no fuera por una quemazón de cigarro que le hizo mi hija una vez que nos peleamos. No tiene problemas mecánicos. Préndala y verá que ronronea. ’Ora que si quiere meterle la pata, nomás no se asuste con los tronidotes que pega el escape…

Mi jefe se quedó con La Poderosa cuando mi tata se petateó. Su última voluntá fue que lo enterrarán con ella como pasó con un narco de aquí. Por supuesto que naiden le hizo caso; mucho menos tratándose de una troca tan bonita. Mi padre, en vez de llenar la caja con las malandrinadas que solía hacer mi tata, prefirió transportar verduras de los ranchos al mercado municipal. Como su única herencia, mi padre se esforzó por tener la troca al chingazo. Fue así que comenzó a pagarme cien pesos mensuales —suficientes por si se me antojaba una caguama con los cuates— pa’ que vigilara que el mundo no le hiciera un daño difícil de quitar. Si le llegaba el olor a tierra mojada, vete juído a rentarle la cochera a la vecina; si le cuachaban los pájaros, sácate la esponja y límpiala en caliente; si el sol estaba con madre, ponla debajo del nogal. De ese modo le agarré un cariño especial a La Poderosa, porque se volvió la única manera en que yo podía acercarme a mi padre.

Acabado el mes, mi jefe le echaba una ojeada requetecelosa que empezaba desde los faros traseros y terminaba en la R metálica de Ford. En cuanto daba el visto bueno, le gritaba a mi madrecita que viniera, y juntos nos trepábamos en el asiento delantero. Como recompensa, nos compraba una bolsa de churros y nos llevaba a ver el atardecer que se repartía como miel entre los montes.

Mi padre murió de un infarto a los cincuenta y dos años de edad. La noticia nos tomó por sorpresa porque era un hombre que jamás se quejaba ni estando a solas. Se desplomó en la banqueta, así nomás, cuando volvía de la tienda con una botella de Coca-cola pa’ bajarse el calorón. Los vecinos dijeron que se detuvo a la sombra de un mezquite, sobándose y sobándose el brazo izquierdo como si se le hubiera engarrotado. Segundos después cayó al suelo, igualito que esos costales de frijol que echaba en la caja de La Poderosa. La botella de Coca-cola rodó hasta quedar a mitad de la calle, moviéndose ligeramente por culpa del viento.

A diferencia de mi tata, mi padre no tuvo tiempo de pedir que lo enterraran con La Poderosa. Por suerte ese día yo tenía las llaves en mi vaquero, y tomé esa señal como una alcahueteada de Diosito. Tenía diecisiete años cuando transporté el ataúd de mi padre rumbo al Panteón del Rosario. Tuve que agregar cadáveres a la lista de cosas que La Poderosa había movido en su caja. El volante —de madera barnizada— parecía un timón pirata cada vez que lo hacía girar primero a la izquierda, luego a la derecha; el embrague temblaba a punto de quebrarse si aceleraba antes de tiempo; y en la radio pasaban una canción de Los Tigres del Norte que siempre confundí con Los Tucanes de Tijuana.

La Poderosa se convirtió en mi mejor amiga. La gente no podía creer que le hablara con tanto cariño a un ojeto inanimado… Ya te llené el tanque, bonita. Mañana te daré tu lavada semanal y voy a llevarte con el Vico pa’ que revise ese ruidito que trais. No te enojes, mi reina. Yo sé que te meto una chinga, pero siempre te recompenso. Le diré al Vico que te ponga ese aceite que tanto te gusta…

Fue en la caja de La Poderosa que me puse hasta las chanclas cuando me cayó el veinte de que mi padre estaba tres metros bajo tierra; fue en su asiento delantero que Conchita, la hija del embalsamador, me pegó unos besotes borra memorias; fue con su puerta izquierda que casi me mocho el dedo donde llevaría el anillo de casado años después.

Mi madre se consolaba al verme cuidar con tanto cuidado la herencia de mi jefe. No lo dijo, pero se me hace que nos veía a él y a mí en el recuerdo, cuando solía sentarme en sus piernas, dejándome conducir los cien metros que quedaban de vuelta cada vez que regresábamos del mercado a la casa. Sus últimos años le dio por meterse a dormir a la troca sin que nadie se diera cuenta, hasta que por fin la atrapé con las manos en el volante y no se las pude despegar. La autopsia escribió en el informe un paro respiratorio. Yo estoy seguro que decidió morirse de una vez pa’ no aguantar más la soledá. Y me imagino que se fue manejando en sueños a donde sea que estuviera su viejo.

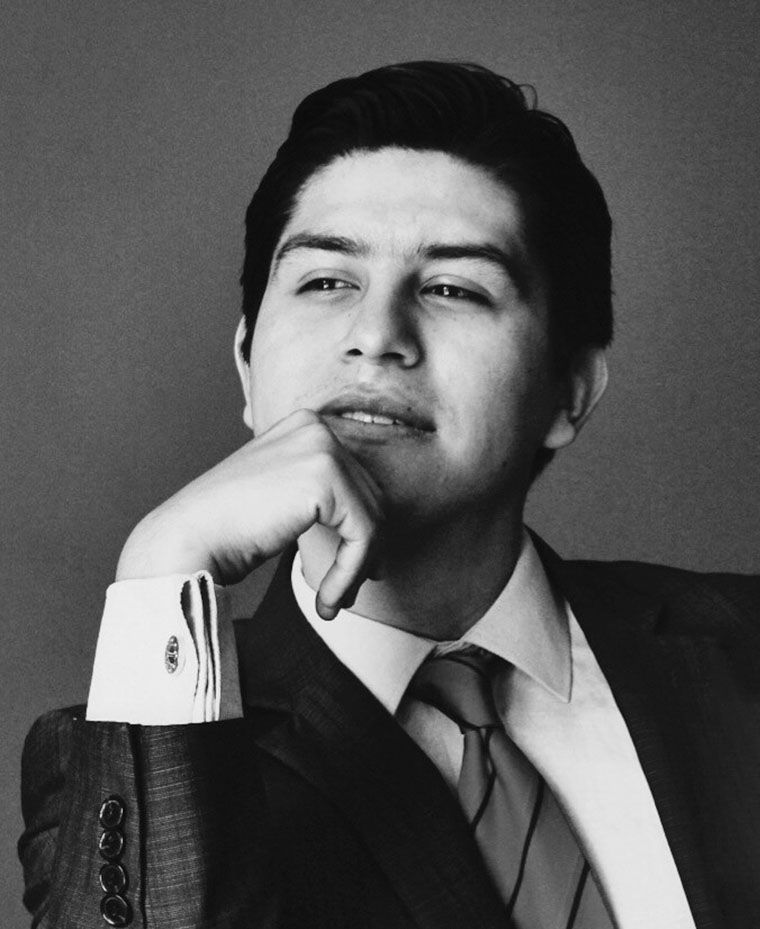

Antonio Berumen.- Licenciado en Derecho. Profesor universitario. Maestro en Letras Hispanoamericanas. Autor de la novela Hasta luego, Tokio, 2011, y del cuentario La madrugada del Yaqui, 2017. Su cuento más leído, Las plumas de la calandria, se encuentra publicado en la revista literaria El Septentrión. Ha sido ganador de numerosos certámenes de poesía y cuento en España, Cuba, Chile y México. En 2017 ganó el Concurso del Libro Sonorense con la novela Noche en llamas. Y en 2021 volvió a obtener ese galardón con la novela Crepúsculo mecánico.