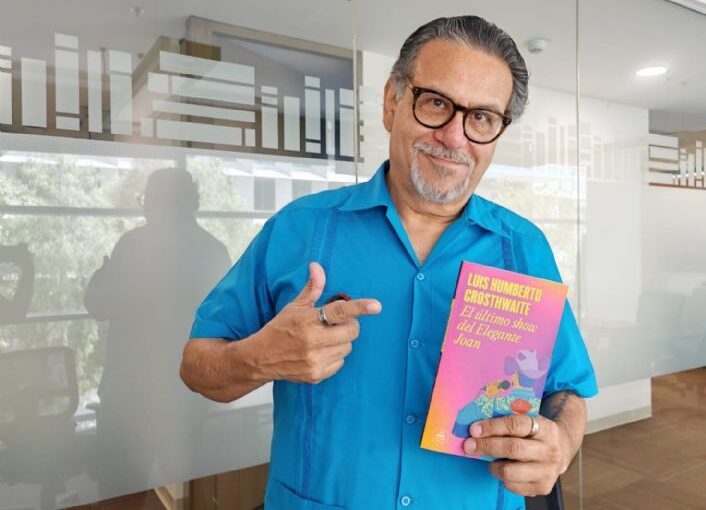

Este cuento forma parte de “El último show del Elegante Joan” (Random House, 2024).

La historia completa está en el título: la niña quería ser baterista.

Por más que se agregue contenido, por más que se acumulen sustantivos y adjetivos a su alrededor, nada más requiere una idea redonda, entera, de un título que lo dice todo. En esta situación de plenitud, ni siquiera un empedernido escritor podría perfeccionar el equilibrio de esas cinco palabras.

Podría expandir la idea, mostrar detalles de la vida de la niña, introducir personajes, recrear antecedentes.

Podría reducir la historia a un pasaje específico, un éxito o un fracaso contundente, cuando la niña dudó de sí misma, cuando cuestionó su existencia.

Podría abordar sus orígenes: ¿cuándo surgió su gusto por la música y por qué prefirió ese instrumento en particular?

El mismo escritor (o una escritora) podría recrear la sensación que inundó a la niña cuando se sentaba frente a una batería, cuando apretaba las baquetas y golpeaba los tambores; el movimiento continuo de sus pies sobre los pedales, la independencia de sus brazos que danzaban sobre platillos y timbales.

Surge un par de interrogantes: ¿cuál retrato tendría mayor veracidad, el que muestra la vida de la niña desde su nacimiento o el título solo, tal como se presenta al inicio de este texto? ¿Habrá instancias en que los vocablos sobren, las ideas se amontonen, sin agregar información, solo extendiéndose ad infinitum sin necesidad?

Quizás el escritor (o la escritora), en un momento de premonición, se asomaría a un futuro lejano, para ver si la niña, convertida en adulta, mantendría su devoción a esos tambores. Ambos escritores (ella, él) descubrirían con tristeza ese momento en que el instrumento musical dejó de tener relevancia para ella, abandonado quizás por una enfermedad, un trauma, una decepción.

Por el contrario, la atención de los escritores (él, ella) podría concentrarse en el pasado de la niña: cuando la madre puso por primera vez unos botes viejos delante de ella y le ofreció unos palos para azotarlos, para que se entretuviera, para que la dejara en paz mientras colgaba la ropa en el tendedero. Se preguntarían: ¿tendrá sentido introducir a la madre desde un principio, en las primeras líneas, o más adelante en el relato, como un recuerdo elaborado?

Los escritores, asumiendo un riesgo que podría resultar en fracaso, invocarían un futuro aún más remoto, cuando la niña, ahora convertida en anciana, caminaría solitaria y friolenta, con pasos lentos e inseguros, sus viejas ilusiones convertidas en pesares, resignación, arrepentimiento.

Si la escritora prosigue con esta ruta narrativa, se preguntaría si una persona así, envejecida, que reniega de su existencia y se obsesiona con la amargura, pudo haber sido, décadas atrás, una niña que deseaba ser baterista.

La escritora es quien pone un alto a esa corriente de pensamiento. Prefiere elaborar sobre una escena determinante en la vida de la niña, cuando conoció a su maestra, esa baterista veterana que le habló de algunos trucos de tiempo y compás que la pequeña no conocía, que ni siquiera había imaginado. Mantuvieron una trascendente conversación —primero en persona, luego a través de mensajes— que abrió una ventana en la imaginación de la niña, que inundó su cerebro de ritmos y colores. La niña comprendió que la batería era más que un grupo de instrumentos de percusión. Descubrió que podría convertirse en una extraña forma rítmica, reiterativa, de la más fina y exaltada poesía.

Para encontrar los conceptos precisos que describan con exactitud ese encuentro de dos mentes, la escritora tendría que buscar adentro de sí misma —un lugar recóndito e íntimo— el recuerdo de un momento trascendental en su vida. ¿Podría compararlo acaso con su propio encuentro con la escritura, cuando supo que podía recrear sentimientos y memorias, depositarlos en los personajes que habitaban sus historias?

Podría escribir sobre ese instante —se dice la escritora— cuando yo/la niña abrí/abrió mi/su alma a todos esos libros/grabaciones que la maestra compartió con ella y que guardaba con esmero en grandes estantes de madera. Podría empezar o terminar el cuento cuando la niña (baterista/escritora en ciernes) dijo: Quiero ser como ella, mi maestra; como ellas, las maestras. Quiero imitar a esas diosas, a esa deidades de múltiples brazos que transformaron el cielo con los mágicos golpes de sus teclados/tambores.

El escritor, que sigue en su propio mundo de elucubraciones, da un paso atrás y (¡eureka!) asegura que la niña nunca llegó a la ancianidad. Nunca fue esa vieja solitaria, sino que trascendió a otro plano de existencia. Sucedió cuando tocaba la batería y perfeccionaba el ritmo sobre esos tambores baratos que su mamá, con denodado esfuerzo, le había comprado. Alguna combinación inconsciente de notas musicales, que surgió del azar y la repetición, tocó el timbre de una puerta interdimensional, transformando a la niña en partículas infinitesimales, protones, energía. Ella simplemente desapareció. Existía, pero no podía ser vista ni escuchada por los seres humanos. Tamborileaba en un espacio de serenidad infinita. Se transfiguró en una sustancia parecida al aire, similar a un suave soplo de brisa. Su madre no lo entendería, ¿quién podría hacerlo? El resto de su vida, con dolor y pesadumbre, tratando de recrear aquella “desaparición”, relataría que solo se descuidó un instante cuando colgaba la ropa húmeda en el tendedero.

Pero en ese caso —interrumpe la escritora—, su madre la buscaría, denunciaría su desaparición. La foto de la niña aparecería en carteles, periódicos, hasta en la televisión. Se hablaría de un crimen, de una venganza y hasta se denunciaría al vecino borracho que golpeaba a su mujer.

El escritor y la escritora permanecen en silencio, mirándose, tratando de leer el pensamiento del otro, descifrar sus procesos mentales. Como si la conclusión de ambos arribara en sincronía, responden al mismo tiempo que sí, que había sido una ilusión efímera, más parecida a un capricho que a un deseo verdadero. Fue una fantasía que se desprendió de los sueños de la niña tan pronto como tuvo en sus manos otro instrumento: una guitarra, unas maracas; o ni siquiera eso: algún juguete, alguna amiga cuya compañía llenó el vacío que la batería hubiera colmado.

Así fue como el deseo, el querer ser baterista, ocurrió solo en un lapso brevísimo que no se registró más allá de esta página. La intención nunca creció más allá de lo que tarda el título en leerse.

La escritora se exaspera por este juego de múltiples posibilidades. Le pide al escritor que se calle y le hace saber, sin remilgos, lo que está pensando:

—Debemos reconocer cuando un título es suficiente, cuando debe ser dejado en paz, abandonado en la parte superior de la página, una sola línea centrada, sin explicación ni complementos.

—Una línea sola, en una página en blanco, ya no es un título —argumenta el escritor—. Sería solo una oración.

—Sí —dice ella—, pero una oración perfecta. Una historia completa en cinco palabras. Así como inicia, termina. Así como empieza, se lee, cumple su propósito y llega a su fin.

*****