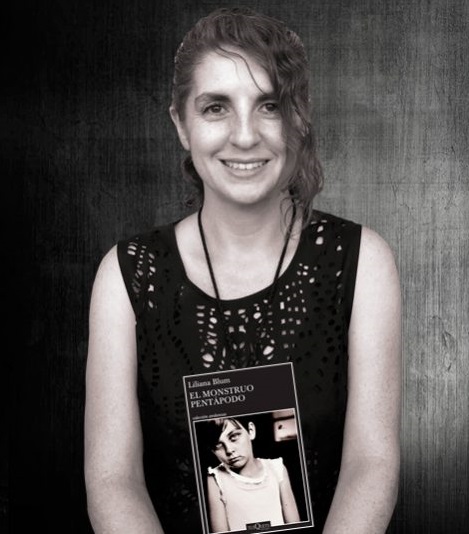

Fragmentos de la novela “El monstruo pentápodo”, publicada por Tusquets (2017) en la Colección Andanzas. Selección hecha por la autora.*

Negro. Negro. Negro. Nada, sólo ella. No conocía ese nivel de oscuridad absoluta. Él apagaba las luces desde afuera y daba por terminado el día a cualquier hora, un dios caprichoso. Cinthia se encogió aún más en su cama y se cubrió con la colcha tapándose la cabeza. Así podía imaginar que no veía nada porque ella misma había decidido esconderse, no porque estuviera atrapada en el sótano. Sabía que estaba bajo tierra porque cuando llegó él la había cargado como a un borrego sobre su espalda y, a pesar de tener los ojos vendados, la boca cubierta de cinta y de que pataleó lo más que pudo, había sentido cómo los pasos de él caían con peso al bajar una escalera. ¿Cuánto tiempo había pasado ya? Contuvo la respiración para escuchar algo, pero no pudo. Fuera de los sonidos producidos por su propio cuerpo, la oscuridad también era silencio. Recordó cuando su maestra les habló de los hombres de las cavernas. No tenían electricidad y su única luz era la del sol. Sus noches debieron ser negrísimas, igual que el cuarto en donde se encontraba. Los imaginó agazapados al fondo de una cueva, con los ojos abiertos pero sin poder ver nada, tensando los músculos con terror: cada ruido podía significar que una fiera se aproximaba. Igual que ella.

Primero la luz, como una explosión dentro del cuarto; en seguida, el ruido de la chapa y el arrastrarse de la puerta pesada…

* * *

Los pensamientos se apilan en la cabeza durante toda la vida. Así, una torre muy alta, como el juego de Jenga con el que Cinthia y yo pasábamos el tiempo algunas mañanas. La pila se vuelve más alta y endeble. A veces basta una idea, un soplido, para que todo se caiga. Y nunca puede reacomodarse de la misma forma…

Al cabo de un rato, lo vi haciendo fila en un café. Me detuve a unos metros: la gente me esquivaba mirándome de reojo. Embarazada o no, seguía siendo un fenómeno de circo. Raymundo estaba platicando con una mujer de la fila. Yo no podía escuchar la conversación, pero sí podía verla a ella sonreír y gesticular animada. Él parecía tan normal. Aquello era un intercambio inocente entre dos ciudadanos que pagan sus impuestos y tiran el vaso del café en el bote de la basura cuando terminan.

Algo que no había sentido nunca me recorrió el cuerpo. Una mezcla de frío y dolor. Una señora me empujó y no pidió disculpas. No reaccioné. Estaba ante una revelación: Raymundo era un hombre común y corriente. Esa chica con la que hablaba no tenía idea de lo que sucedía en el sótano de su casa. Yo tampoco lo que en verdad era cuando lo conocí en la escuela de natación. Lo vi recibir dos vasos de café y agradecerle a la empleada de un modo encantador. Pensé en cómo repartía cumplidos entre la gente, como biscuits para perros, mitad recompensa, mitad soborno. Decía sin falta lo que otros esperaban escuchar.

Me divisó y caminó hacia mí como si le diera gusto verme. Lo increíble es que aquel gesto parecía genuino. ¿Cómo saber qué era cierto y qué era fabricado? Nos sentamos en una banca y me entregó un mocachino endulzado tal y como me gusta. Me pidió que le contara sobre la experiencia de comprar la ropa para Cinthia. Lo hice sin mirarlo a los ojos. Me esforcé por mantener las manos alrededor de mi vaso, lejos de mi vientre. Sabía que no podría seguir escondiéndolo por más tiempo. Necesitaba tomar una decisión. Pronto.

Volví a mirarlo. Él era un camaleón con la capacidad de parecer un hombre normal a los ojos del mundo, pero yo comenzaría a parecer una mujer embarazada en cualquier momento. Aquello me mantuvo despierta por muchas noches. Una de esas ideas capaces de derrumbar la torre de mis pensamientos.

* * *

En los años siguientes, Cinthia recordaría muy poco, casi nada en realidad. Lo haría en automático, como un cangrejo ermitaño que se esconde adentro de una lata de cerveza. Esos días bajo tierra se volverían apenas unas imágenes deslavadas, dibujos hechos a lápiz.

Ella, despojada de toda su ropa, la piel desnuda, pero sintiendo como si le hubieran arrancado los músculos hasta dejarla en los huesos. Siempre tenía tanto frío…

Ella, tratando de respirar bajo aquel peso para no morir, decidiendo concentrarse en el dolor de la asfixia y no en el que la desgarraba entre las piernas.

El aliento de él sobre el oído de Cinthia, el olor de su sudor, la voz ronca, sus palabras sucias. Lo peor del mundo eran esas cosas. ¿Qué había hecho para que la castigaran así?

La piel enrojecida, los moretones, la garganta cerrada de tanto llorar, de gritar hacia adentro, el deshacerse como si estuviera hecha de arena cada vez que la puerta se abría y era él.

Aquel aroma a canela que le provocaba vomitar. Ese puño cerrándose sobre su cabello y azotando la cara de Cinthia contra el suelo. A menos que lo dijera. Dime que me amas. Di que quieres estar conmigo. Dime gracias por cuidarme.

*Si te gustó, la novela “El monstruo pentápodo” puede ser adquirida aquí.