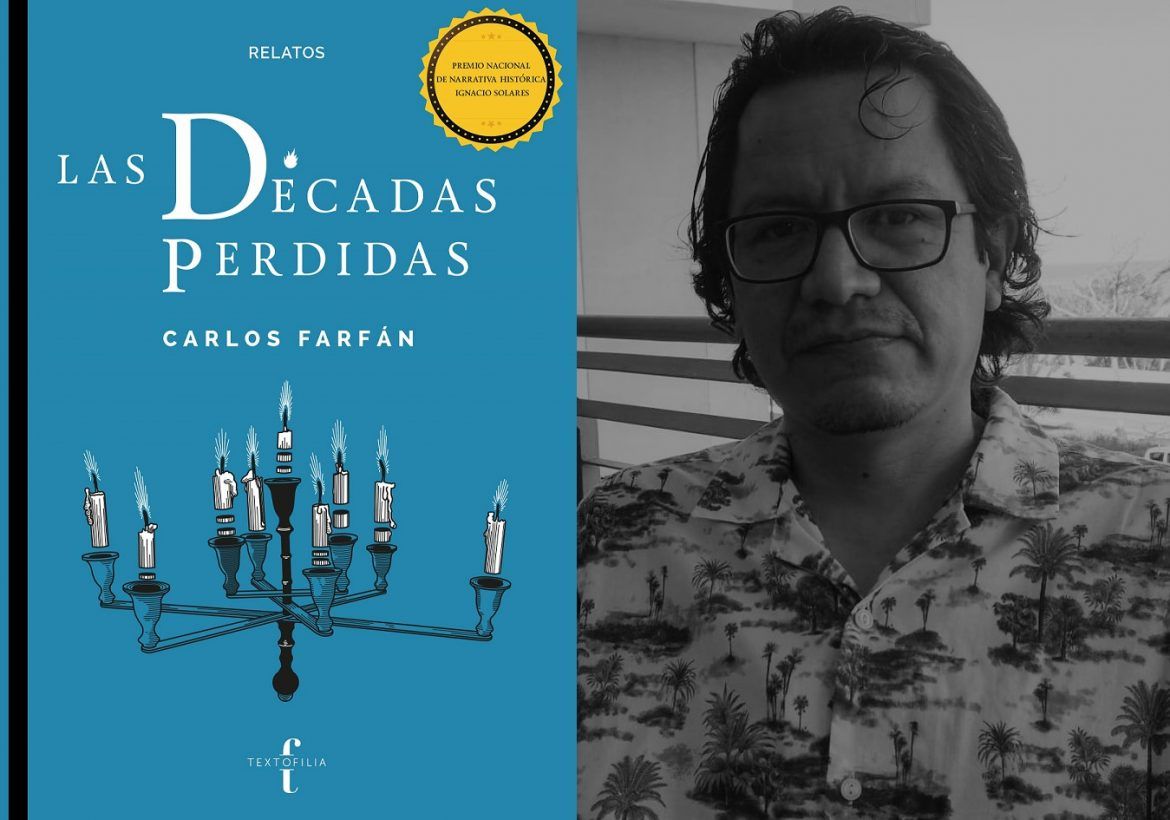

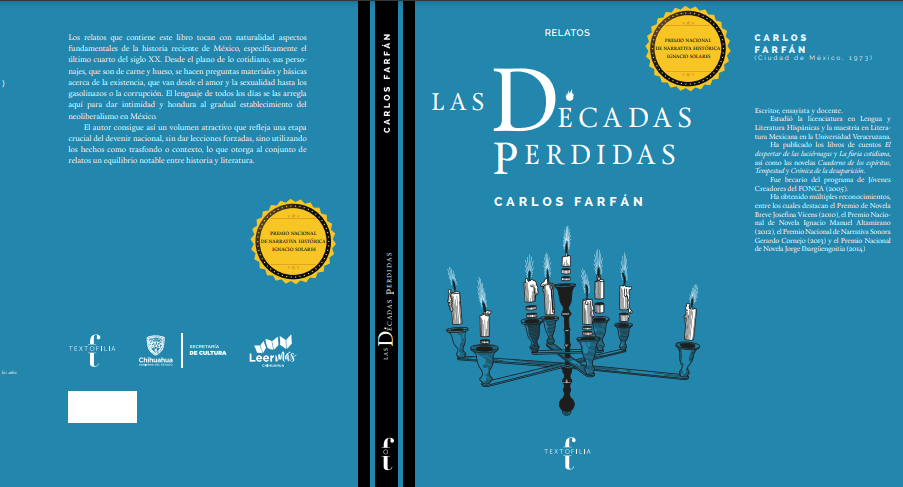

Este relato forma parte del libro “Las décadas pérdidas”, ganador del Premio Nacional de Narrativa Histórica “Ignacio Solares” (Textofilia, 2020).*

“Me siento derrotado por mi propia obra”.

Juan Carlos Onetti

Cuando el agua le llegaba hasta el cuello sentía como si sus pulmones, su estómago, sus brazos, sus piernas y el resto de su cuerpo se llenara de burbujas y flotara en un cielo líquido y espeso que sin estar completamente consciente le recordaba el vientre materno. Cerraba los ojos, levantaba los pies de la arena, extendía los brazos en cruz y se dejaba llevar durante unos instantes por la marea, en un movimiento que sentía ajeno a su voluntad pero que disfrutaba como propio de su ser.

Volvía a aterrizar sobre el lecho marino, tensaba los músculos y daba unos pasos a contracorriente, en dirección al océano, hasta que el mar se nivelaba a la altura de sus hombros. Miraba la luz crepuscular delineada en las nubes lejanas, salpicada en la cresta de las olas próximas a él. Hipnotizado por el ritmo del oleaje, que anulaba de modo casi perfecto la intrusión de cualquier idea en su mente, abandonaba la terquedad de sus huesos y se adentraba de nuevo en ese húmedo santuario donde la materia se dispersaba.

*

Había decidido practicar las inmersiones en el mar por prescripción médica y había adquirido un lujoso chalet en una exclusiva playa del Pacífico por recomendación de su hijo. El motivo de que su salud empezara a zozobrar y la necesidad de renunciar a sus residencias más frecuentadas –seis o siete en el país y tres o cuatro en el extranjero– tenían como origen distante el descrédito de su nombre y la inseguridad de su presencia en lugares públicos. Y recientemente, el gran acontecimiento telúrico que había generado marejadas en su mundo interior, había sido la muerte de Lupita, su esposa. Porque la principal incertidumbre que mermaba sus noches era el conjunto de cabos sueltos en torno a la desaparición de aquella persona a quien él, de una u otra manera, había hecho tanto daño. Cierto era también que el daño había sido mutuo, durante muchos años de contrariarse, de culparse, de guardar las apariencias, hasta que comenzaron los delirios de persecución de su mujer, justo cuando concluyó el sexenio, y ella decidió encerrarse en la casa del Pedregal y tratarlo a él como a un desconocido.

Exiliado desde lo que consideraba un injusto e indigno alejamiento marital –una especie de divorcio tácito–, se enteraría de la progresión de la paranoia a través de su hijo Gustavo. Y se enteraría también de algunas furtivas salidas suyas, escolta- da hasta donde ella lo permitiese, a centros de beneficencia, a cafés juveniles y a un par de teatros. Por eso, cuando le informaron primero de su desaparición y luego del cuerpo sostenido por una soga, hallado en un hotelucho en las inmediaciones de Tlatelolco, pensó, arrastrado por un remolino de sensaciones lamentables, que ella no podía haberse suicidado, que tal vez sus delirios no eran tan descabellados, que aquella propaganda anarquista sobre la cama quizá rubricaba un primer ajuste de cuentas en contra de él.

*

Sabía, como cualquiera, de la estrecha relación entre el cuerpo y la mente. Relación en la cual nunca prestó mayor atención hasta que aquella molestia en la rodilla comenzó a dilatarse más allá de la mañana y a abarcar primero las madrugadas con sus noches, y luego las tardes con sus lluvias y brisas frescas. Debajo de la ahora delgada superficie de su piel, el malestar avanzaba como una marea alta, sumergiendo con una entumecida capa huesos, meniscos, articulaciones.

Al meditarlo con frialdad tenía la certeza de que esos achaques no eran más que la sombra, el reflejo oscuro del amasijo menguante en que se había convertido, desde hacía meses, su estado de ánimo. Porque antes de que el doctor le diagnosticara artritis neurálgica él ya sospechaba que el dolor experimentado al levantarse, sentarse y caminar emanaba directamente, no de su esqueleto sino de aquella imagen vertical que levitaba en el aire, fosilizada, conectada al mundo sólo por una burda cuerda que pendía del techo de un hotel de mala muerte.

*

No podía negar que cuando su esposa separó su existencia de la de él se sintió aliviado, un tanto decaído pero aligerado del maduro peso que representaban las desavenencias conyugales y el temor irracional de ella al acudir a reuniones sociales o a eventos políticos, en donde solía protagonizar vergonzosos desfiguros a causa de sus alucinaciones. Sabiendo que en la casa del Pedregal estaría segura y protegida, no dudó en recluirla durante meses en contra de su voluntad. Sólo entonces volvería a estar solo, a experimentar el placer de ser el admirado centro de atención entre sus compañeros de partido. Pero cuando le informaron de la extraña y repentina muerte de Guadalupe, aquel alivio se transformó en pesadumbre y el primer decaimiento emocional fue materializándose en decadencia física.

Te veo un poco triste, le decía en ocasiones Gustavo, al volver de la secretaría o de atender los negocios que él, paulatinamente, había ido delegándole. Un poco triste era una frase que en sus ojos, en la mirada compasiva de su hijo, él interpretaba como muy deprimido, bastante acabado. Y bastante acabado le venía bien. De qué otra manera se podría calificar a alguien que, cada día, se levantaba con menos ganas de hacer aquello que, físicamente, cada vez podía hacer menos. Dolor al caminar, al moverse, condición indigna a la que él añadía una inexorable voluntad de desaprender a caminar, de irse quedando quieto. Una isla en medio de un océano cuyas olas la tocaran, la acariciaran, la deshicieran grano a grano.

*

Empacó lo mínimo y mudó su residencia porque sentía una subterránea necesidad de aislarse y porque recordó, a golpe de vista –en el instante en que llegó al chalet y pisó la playa y miró esa profunda inmensidad azul–, que desde joven o desde niño o desde mucho antes le fascinaba el mar –su madre le había contado que él había nacido frente al Pacífico–. Pero con la cotidianidad, el trabajo y las responsabilidades, se había olvidado de aquella fascinación.

En realidad quiso vivir frente al mar porque deseaba estar solo. Nada tuvo que ver en esa decisión la explicación médica de los beneficios de la talasoterapia ni las permanentes recomendaciones de su hijo acerca de cambiar de aires, desembarazarse del imperioso cuidado de sus inversiones, dejar de frecuentar esas casas dispersas en el país que tantos recuerdos le guardaban; escabullirse, incluso, de fotógrafos y gente ignorante y resentida que acechaban a la familia.

*

Entre varias opciones de compra, se inclinó por la casa de playa más apartada de la bahía. No hacía falta que la escolta ahuyentara curiosos inexistentes. Nadie llegaba hasta ese rincón del mundo, ni siquiera su principal amante, la actriz y cantante con quien había mantenido una relación secreta durante casi una década y a quien ya había sepultado bajo una cifra millonaria. El silencio humano se extendía desde la arena hasta el firmamento como un manto afelpado que ayuda a conciliar el sueño, a desterrar recuerdos obsesivos, inconvenientes.

Felizmente, ahí cada tarde y cada noche es idéntica a las anteriores, a las que vendrían: luz apacible, luz voraz, luz eclipsada, suave oleaje que se pica y vuelve a apaciguarse, nubes solitarias amontonándose, disgregándose y extinguiéndose, sueste, brisote, calma chicha. Cielo estrellado: también cada noche es un infinito mapa que él contempla con los brazos extendidos en el agua y la sensación de caer hacia arriba, hacia ese otro mar nocturno de resplandecientes navegantes. Flotar sin gravedad ni remordimiento. Flotar con la convicción de que aquello que se debía hacer se hizo y ahora ha llegado el momento de descansar, de expulsar el pasado.

*

No se da cuenta de que antes pasaba más tiempo fuera del mar. Sólo su hijo, que ahora le grita y manotea desde la cabaña. Rodeada de frases cargadas de preocupaciones y advertencias sobre los peligros de permanecer tanto tiempo sumergido, percibe en la silueta del torso y en esa leve inclinación en el caminar, cierta réplica de su propia humanidad.

La conciencia de duplicidad lo sobresalta. Piensa por primera vez desde hace muchos años en la extraordinaria sensación que emana de la certeza de ser padre. No recuerda hasta qué grado el nacimiento de su hijo cambió su vida, ni siquiera está seguro si la cambió. Golpea una ola su pecho y él se pone tieso y acepta que siempre fue un testarudo y que el hombre posterior a ese hecho conservó la misma forma y consistencia que el anterior. Lo inquieta, sin embargo, la posibilidad de que la carrera política de su hijo, promisoria –las influencias familiares aún pesan, con raíces desde tiempos de su abuelo Porfirio–, se enturbie si al ascender al poder se ve orillado por las circunstancias –por las circunstancias actuales, ése es el término apropiado– a tomar alguna decisión maquiavélica parecida a las que él tuvo que afrontar. Golpea otra ola su cuerpo y recapacita que la turbiedad de la conciencia depende de los escrúpulos, de la madera de que está hecho cada uno. Y su hijo no es idéntico a él, por fortuna.

*

Es inútil: pese a la profunda concentración obtenida con las inmersiones marinas –no conseguida anteriormente ni con fármacos ni yoga–, los fantasmas vuelven a salir a flote, arrastrándolo, como a un frágil sargazo, hasta la superficie del ahora. En las arrugas intempestivas del mar, en la espumosa cresta de las olas, en los contornos ignotos de las nubes alcanza a vislumbrar las huellas de los rojos comunistas que, se empeña en catalogarlos, en reducirlos así, se interpusieron en los proyectos de la Nación. Pero en lo más hondo de su ser, pese a sus justificaciones, pese a la plena certidumbre de saber que él salvó al país, los desconocidos se agitan, patalean como fetos que se niegan a madurar, a abortar de él.

Y un antídoto para este desasosiego, ahora que el pasado lo inunda, es recordar el gozo que le proporcionaba –que le proporciona todavía– el uso del poder. Comienza con el primer día de mandato y ahí se queda. Nada ha podido comparar a la sensación de envestir la banda presidencial mientras todos le aplauden de pie durante minutos eternos. Siente que su humanidad se agiganta y que el mundo en su totalidad puede ser abarcado por su mano. Empuña las manos y logra percibir el agua que escurre, que escapa por sus dedos. El arrobamiento no se diluye en ese líquido terapéutico porque su mente permanece ausente, porque ha olvidado que flota en el mar, que su heroico sexenio culminó hace ya varios años, que su esposa se suicidó pocos meses atrás, y tampoco se acuerda que hace apenas dos o tres minutos flotaba sobre las olas, enfermo, con la mente en blanco y sintiéndose pequeñito y a la deriva en ese inmenso océano.

*

El primer grito fue el que terminó de rasgar su comunión con el mar y, quizá por ser femenino, el que lo empujó a intentar darle sentido a las palabras que, volando contra el brisote, alcanzaban a llegar hasta sus oídos. Pero antes habían sido sólo murmullos desde la costa que fueron subiendo de volumen hasta convertirse en alaridos que no hallaron sosiego en la discusión previa. Voz de hombre y voz de mujer. Y al final la voz de hombre sumerge la de mujer aunque los gemidos desgarradores de ella le golpean la cabeza y el cuerpo y entonces pierde el equilibrio largamente logrado con el mar. Abre los ojos al cielo nocturno y agita las extremidades para reincorporarse de cara a la playa. Ni su vista cansada ni la gran distancia le ayudan a reconocer siluetas en la orilla. Tampoco la tenue claridad que parece provenir de la luna llena o de las farolas del chalet. Mientras espera detectar algún movimiento su mente empieza a embonar algunas frases escuchadas e identifica un tono familiar en las amenazas de muerte. No te quedarás con nada de la herencia, repite para sí, como alguien que escucha una expresión en una lengua extranjera y con esfuerzo traduce, con tosquedad, palabra por palabra, y al terminar se topa con un significado totalmente inesperado, como inesperado podría ser encender la luz y descubrir que el interlocutor es tu hijo que le dice a su esposa que ha heredado tu fortuna y no le dará ni un peso si se divorcia de él. Los gritos de su nuera se van ahogando entre manotadas de agua mientras las recriminaciones de la mujer acerca de infidelidades y de maltrato van perdiendo importancia ante lo extraño que le resulta oírles hablar de su herencia si él, el padre, aún no ha fallecido.

Percibe, en ese instante, sus brazos y sus piernas oscilando en la profundidad, muy lejos quizá del lecho marino, manteniéndose a flote a demasiados metros de la costa. Duda si tendrá aliento suficiente para nadar hasta la orilla. Duda, incluso, si no es mejor darle la espalda al presente y quedarse ahí, en el agua, donde se ha sentido tan reconfortado desde hace semanas o meses, donde ha logrado acariciar una brizna de redención.

*

No es nada fácil volver a su concentración con el mar, cuando ha visto desaparecer en la carretera las brillantes luces del coche. Con los brazos en cruz y las piernas extendidas siente cómo su cuerpo, esa maraña de tendones y nervios que después de mucho tiempo vuelve a padecer como propio, vivo y doliente, va desenredándose de la sospecha, una vez más confirmada, de que las personas cercanas a él –hijo, hermanos, sobrinos, un tío abuelo– anhelan su desaparición para disputarse sus cuentas bancarias, sus propiedades, sus influencias.

Cuando por fin ha superpuesto un azul blancuzco en sus párpados y su mente casi se ha ausentado, percibe en la piel de su brazo el contacto de otra piel, de otro brazo. Voltea la cara, abre los ojos, se reincorpora, agita piernas y manos para mantenerse erguido, para rescatar con los rayos de luna la imagen de una mujer flotando, de una mujer inerte, de una mujer que se parece mucho a alguien que no recuerda. Horrorizado, mira en derredor, aguza la vista hacia la costa, pero nadie se mueve, nadie habla. Extiende una mano para sujetarla del brazo: es un brazo suave, tibio a pesar del agua. Busca el pulso pero no lo halla. Esos ojos desbordados, ese rictus de angustia en la cara, no puede ser su nuera, no puede estar muerta, no puede ser que su hijo la haya matado, no puede ser que haya tirado su cuerpo en esa playa donde él ha ido a refugiarse de una sociedad que se empeña en satanizarlo, en tildarlo de genocida en libros y periódicos. Manotea y patalea con fuerza para alejarse de ella pero, esto no puede estar pasando, conforme él retrocede, aquel cadáver se mueve hacia él, como si lo atrajera, como si lo remolcara, como si lo arrastrara con una cuerda invisible. Da la vuelta para nadar pero la imagen de otro cuerpo se le interpone, lo detiene, disuelve su huida: es otra mujer, flotando con los brazos en cruz, con ese corte de pelo, con esa inconfundible silueta que podría identificar hasta con los ojos cerrados. Su esposa. No es posible, esto no es real, no puede estar flotando en el mar con ese pedazo de soga amarrada en el cuello. Observa con detenimiento a derecha e izquierda para descubrir, consternado, una turba de cadáveres que lo surcan, lo rodean, que se deslizan hacia él en remolino. No tiene sentido, se dice, se reclama horrorizado, no tiene sentido que empiecen a aparecer esos despojos por aquí y por allá, juntos, si ya pasaron tantos años desde que ordenara tirarlos desde las avionetas, cuerpos de hombres, de mujeres, de jóvenes, todos desconocidos, todos subversivos y todos viniendo hacia él, cercándolo, emboscándolo con ese navegar y ese silencio tan pesado, tan salvaje, con esa presencia y esa maldita cercanía que lo somete, lo subyuga, lo empuja por la cabeza hacia atrás hasta que su cuerpo cae boca arriba sobre esa plancha de agua que ahora siente helada y espesa y abrazadora, que le nubla los ojos y le arrebata el cielo de estrellas y lo envuelve y lo sumerge y lo hunde hasta una profundidad tan indefinible como maternal, tan infinita como vengativa, tan insensible como terapéutica…

*Los relatos que contiene este libro tocan con naturalidad aspectos fundamentales de la historia reciente de México, específicamente el último cuarto del siglo XX. Desde el plano de lo cotidiano, sus personajes, que son de carne y hueso, se hacen preguntas materiales y básicas acerca de la existencia, que van desde el amor y la sexualidad hasta los gasolinazos o la corrupción. El lenguaje de todos los días se las arregla aquí para dar intimidad y hondura al gradual establecimiento del neoliberalismo en México. El autor consigue así un volumen atractivo que refleja una etapa crucial del devenir nacional, sin dar lecciones forzadas, sino utilizando los hechos como trasfondo o contexto, lo que otorga al conjunto de relatos un equilibrio notable entre historia y literatura.