La miniserie documental se encuentra en Netflix.

And we danced like a wave on the ocean, romanced,

We were liars in love and we danced.

Swept away for a moment by chance

And we danced and danced, danced.

The Hooters

Bailar implica ritmo, cadencia, habilidad y talento. No es un arte de fácil dominio, para lograr convertirse en alguien especial bailando se necesitan horas y horas de práctica, de sudor, de giros en el aire y caídas espectaculares que traen consigo moretones, golpes, contusiones. Pero los grandes bailarines soportan todo lo anterior y cuando la música suena se ponen de pie y enfilan nuevamente hacía la pista para crear, para hacer arte. Algunos de ellos logran destacar y evolucionan en solistas, en artistas que dejan atrás al grupo para hipnotizar a la audiencia con una serie de movimientos que solamente ellos son capaces de realizar. Entonces se convierten en parte de una élite, aquellos que cuando su nombre aparece en una marquesina generan aglomeraciones en las taquillas de teatros y centros de espectáculo para mirarlos, para dejarse embelesar por lo que son capaces de lograr cuando se apoderan de la escena.

Y los miramos, y en ese momento pensamos que no existe nadie más. Pero detrás de esa coreografía existe un trabajo en equipo en el que participan coreógrafos, directores de escena, músicos y por supuesto bailarines de apoyo que encumbran aún más al solista y detrás de ese trabajo existen historias personales, peleas tras bastidores que, en ocasiones, producen una magia muy particular que convierte a cada presentación en algo único, irrepetible, y quienes miran se saben afortunados pues cuando la catarsis se produce se adquiere cierta conciencia de que aquello no volverá jamás.

Algo de lo anterior sabía Phil Jackson cuando antes de iniciar la temporada 97- 98 de la NBA le entregó el cuardenillo de jugadas a los miembros de los Bulls de Chicago y con un título evocador y desafiante: The Last Dance. El exitoso estratega, el director de esa compañía de danza deportiva, sabía que el fin de una maravillosa era estaba sellado, una era llena de triunfos y que ya había escrito la historia más grande en la liga y una de las mejores en el deporte en general.

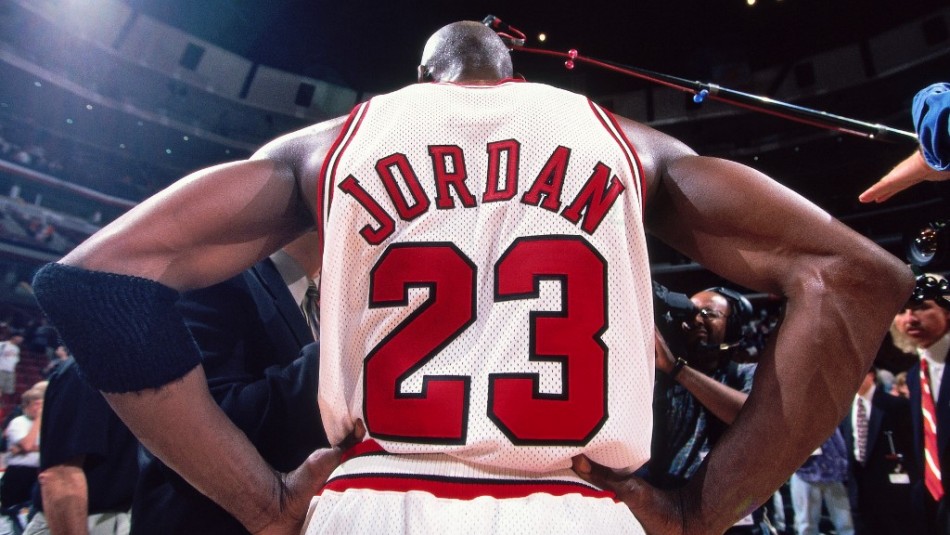

Nostálgico, tal vez, Jackson miraba a los meses por venir como un desafío, como el reto más grande de todos: demostrar que al final de la campaña seguían siendo el mejor equipo que se había parado sobre una duela. En el librillo venían anotados todos los movimientos coreográficos que ese baile requeriría para ser exitoso y Jackson sabía que ello solamente era una parte del libreto, la otra la conformaban la lucha contra un villano llamado Jerry Krause quien se desempañaba como el Manager General del equipo y contra los demonios que atizaban a los egos de su grupo de bailarines y particularmente los de su solista principal, los del más grande jugador de baloncesto de todos los tiempos: Michael Jordan.

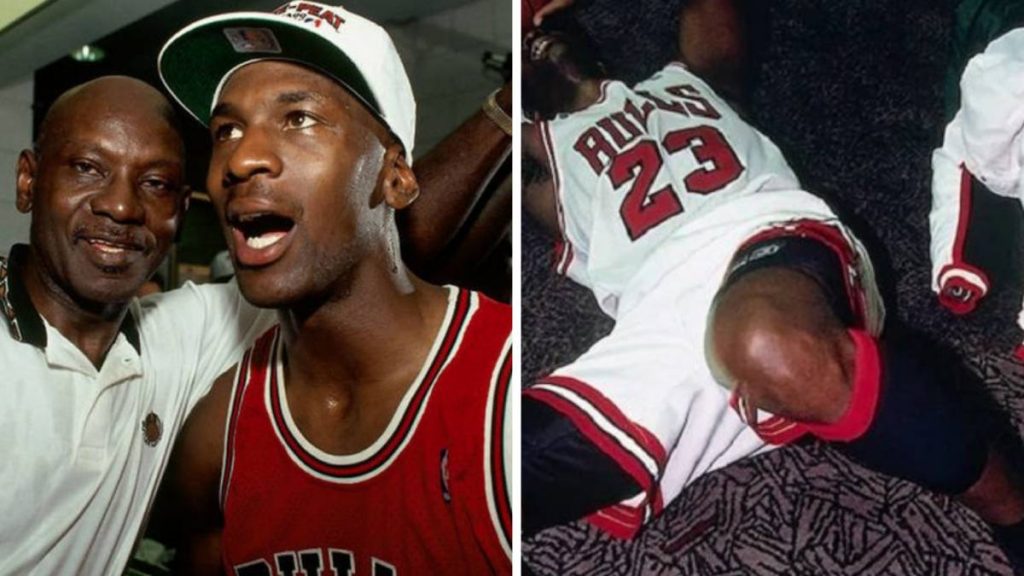

Mirar The Last Dance, la espectacular serie documental de ESPN y Netflix dirigida por Jason Heir, es entrar a la intimidad de esa pequeña compañía de baile, de ese equipo que estaba dispuesto a salir de gira por última vez con la encomienda de demostrarle al mundo, y a si mismos, que eran capaces de repetir esa obra que los había encumbrado. Y es, evidentemente, una mirada a ese atleta que los lideraba en todas sus dimensiones: en la de ganador, en la del ser humano que llora como un niño la pérdida de su padre y en la del hombre obsesionado –de manera a veces enfermiza– con la competencia, con demostrar a cualquiera que era el mejor ya sea en una cancha de basquetbol o en un juego casero con los encargados de su seguridad.

Michael Jordan tenía un claro objetivo: ganar. Si para hacerlo tenía que comportarse con arrogancia y pasar sobre quien sea, lo haría. Ese es uno de los mejores logros del documental: que no pone a Jordan -o a cualquier otro de los integrantes de aquellos legendarios Bulls- en un pedestal rodeado de un aura de falsa pureza, sino que por el contrario, existe un empeño por parte de Heir en mostrarlos en toda su profundidad. La arrogancia de Jordan, el bullying que practicaba con algunos de sus compañeros y las peleas que provocaba en los entrenamientos o su desprecio por rivales como Isaiah Thomas, son mostrados sin ningún miramiento.

Lo mismo sucede con Scottie Pippen, que por orgullo se niega a entrar a la duela cuando Phil Jackson –durante la temporada de ausencia de Jordan– decide que sea Toni Kukoc el encargado de tomar el tiro que decidiría un partido importante de playoffs contra los Knicks, y ni que decir de Dennis Rodman -un personaje importantísimo en el segundo tri campeonato de los Bulls-, cuya personalidad ronda entre la fantasía y la realidad, profanando en más de una ocasión los principios que enaltecen a la práctica deportiva, sobre todo a la que se hace a nivel profesional, en donde existe la regla no escrita que coloca a los atletas como modelos de vida a seguir.

Heir aprovecha los recursos del montaje para ir ampliando la historia de esa última temporada. En cada uno de los 10 capítulos utiliza el flashback como un importante recurso contextual de la narración para ir construyendo la historia de un fenómeno nunca antes visto, nunca visto después. Contará la historia de un niño que creció en la pequeña comunidad de Wilmington, Carolina del Norte, que se convertirá en uno de los mejores jugadores colegiales y, unos lustros después, en el mejor jugador de todos los tiempos, en el símbolo de una ciudad en la que jamás había estado antes de firmar con el equipo de basquetbol de la misma: Chicago. Un chico que contaría con el amor incondicional de sus padres para perseguir el sueño de ganar todos los campeonatos posibles y que la pérdida de uno de ellos lo marcaría de por vida.

Lo interesante es que, aunque la historia no cuenta nada que los verdaderos aficionados al baloncesto no conocieran antes, Heir es capaz de escudriñar en los rincones más recónditos de la misma para dibujar la personalidad ganadora de Michael Jordan y hacer el retrato más íntimo y realista que se ha hecho de la legendaria estrella. De la misma manera, esas regresiones en el tiempo funcionan para que el espectador entienda el proceso que la organización siguió para construir un equipo ganador, uno que entendiera que debía jugar para Jordan y viceversa.

Es decir, que Michael comprendiera que necesitaba de un reparto secundario pero eficaz si deseaba cosechar los premios más importantes que su deporte podía repartir. Así aparecen en el equipo Pippen, Rodman, jugadores como Steve Kerr o el mismo Toni Kukoc, así como la incorporación de aquellos menos conocidos pero que guardan un sinfín de anécdotas con Jordan. Gregarios como Will Purdue o Bill Wennington, cuyas entrevistas funcionan para terminar de dibujar el complejo cuadro que rodeara a Jordan y a los Toros de Chicago.

Todos terminarían siendo parte de la coreografía de un Phil Jackson que, de la mano de su auxiliar Tex Winter, revolucionaría al baloncesto con planteamientos tácticos como la famosa ofensiva del triángulo, algo que haría de manera paralela a entender y guiar un vestuario sumamente complicado, en el cual una noche te encontrabas con un tipo amenazante que tenía un puro en la boca y un bate de béisbol en la mano, mientras discutía sobre la derrota que acababa de sufrir ante los Hornets y sentenciaba a su ex compañero BJ Armstrong al mausoleo, uno donde irremediablemente terminaban todos aquellos que con osadía le desafiaban.

Un panteón en el que yacían personajes como todos los integrantes de los Pistones de Detroit –Thomas incluido, por supuesto–, o Clyde Drexler, Patrick Ewing, Charles Barkley, Gary Payton o el coach de los Supersonics de Seattle, George Karl, quien ignoró a Jordan en un restaurante antes de las finales del ´96, lo que despertó en el jugador el inevitable deseo de aplastar a su equipo en aquella serie que significó el primer campeonato de los Toros luego de los 18 meses de ausencia de Michael en la liga, justo después del asesinato de su padre y de cumplir la promesa que le hizo de jugar al béisbol profesional.

Pero más allá de la narración de las hazañas deportivas de los Toros de Chicago, The Last Dance funciona para que el espectador –sobre todo el más novel– comprenda la magnitud del fenómeno cultural que significó el equipo y su jugador estrella. Una imagen lo resume a la perfección: Jordan caminando por las calles de Barcelona durante los grandiosos Juegos Olímpicos de 1992 y mirando un enorme cartel que se erige sobre su cabeza, un cartel que ha puesto ahí Nike, la compañía que, gracias a su acuerdo comercial con el deportista, se convirtió en un referente llevando el calzado deportivo a ser parte de la moda urbana. Un fenómeno comercial que –insisto– traspasó esas barreras para instalarse en las de una cultura que en aquellos alcanzaba la categoría de global.

Un tipo cuyo rostro fue conocido en todo el mundo en una era en la que las redes sociales tal vez ni siquiera aparecían en los sueños de quienes comenzaban a experimentar con el internet como medio de comunicación. Porque en aquellos años, todos sabían quién era Michael Jordan. No importaba si eras fanático o no del deporte, del basquetbol, si viviste en los últimos años de la década de los ochenta y durante toda la de los noventa del siglo pasado, en algún momento miraste al televisor y te encontraste con Michael Jordan.

Es más, incluso tal vez pagaste un boleto solamente para ver lo mal actor que era al aparecer junto a Bugs Bunny en Space Jam. O probablemente bailaste con él al mismo tiempo que veías en MTV el video de Jam en el que aparecía junto a Michael Jackson. Se trata de un fenómeno que difícilmente se repetirá ante la facilidad como hoy se construyen ídolos sostenidos por el barro de la fama efímera, insulsa y buscada por razones que poco tienen que ver con las que construyeron el legado de Jordan y los Bulls de los 90.

Lo anterior dota al documental de un inevitable dejo de nostalgia. Quien vivió aquella época irremediablemente viajará en el tiempo para recordarla y sentirse afortunado de mirar nuevamente lo que Jordan y los Bulls significaron para el mundo entero, y quien no lo hizo, añorará el haber vivido esos días y mirará cómo se construía una dinastía deportiva con elementos que jamás volverán a verse, puesto que los vientos traen nuevos tiempos, nuevas formas de entender y practicar al basquetbol en particular, al deporte en general.

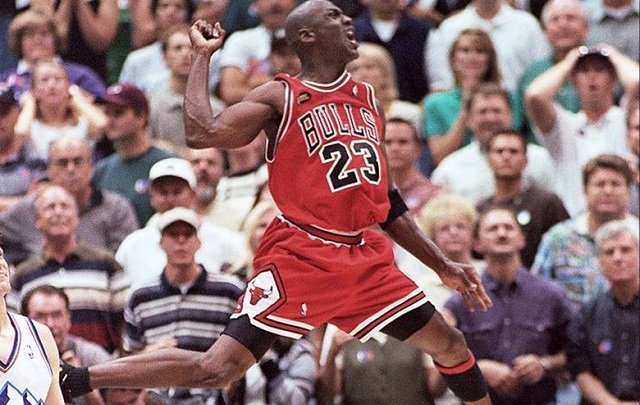

The Last Dance es el complemento perfecto para una historia llena de drama, de sufrimiento, de risas, llanto y triunfo. Es la épica audiovisual que remite a la dinastía de los Toros de Chicago y que funciona como un epígrafe perfecto para un equipo que rayó en la perfección, para un hombre como Michael Jordan que la buscaba a toda costa. Es el último de los grandes bailes deportivos, un baile producido por una serie de circunstancias que se conjugaron para trasladarnos a esos territorios en los que viven solamente los grandes y al que los mortales nos asomamos con los ojos semiabiertos por el sueño eterno de ser como ellos, de por un instante tener el talento y los arrestos para tomar el balón, elevarse por el aire y dejar en el suelo a todos los Byron Russell del mundo mientras cientos de cámaras congelan ese momento para la eternidad.

Porque está claro que el baile de los Toros, coreografiado por Phil Jackson e interpretado a la perfección por Jordan y su grupo, tiene un lugar garantizado en esa marquesina que, con letras de oro, se ha quedado grabada para siempre en todos los teatros en los que se baila al compás que marca el ritmo provocado por el bote de un balón, por la música que despide la red cuando éste entra por el aro que la sostiene generando una de las melodías más bellas, la cual hace que sea irresistible el querer volar tal y como lo hiciera el legendario número 23 de los Bulls de Chicago.