Oscar Wilde dijo una vez: “Cuando los dioses quieren castigarnos, nos dan lo que les pedimos”. No estoy seguro si Bela Lugosi había leído a Wilde cuando, en 1929, hacía una intensa campaña como candidato a ser tomado en consideración por Universal Pictures para el papel titular en su versión cinematográfica de Drácula (1931). O si tan siquiera estaba familiarizado con aquellas proféticas palabras del autor irlandés.

Sin embargo, muy consciente del giro trágico que la trayectoria de su carrera terminó adoptando, así como también de que, a partir de esta semana, el Centro Cultural Olimpo en el centro de Mérida ofrece a lo largo del mes una selección de los mejores ejemplos de la misma, no puedo evitar pensar que Lugosi hubiese apreciado la cruel ironía del dicho. Nunca fue la primera opción de Universal. De no haber sido por su persistencia, el estudio le hubiese dado el papel a Lon Chaney. Y en retrospectiva, quizás debió hacerlo. Aunque no lo sabía, con cada carta enviada al estudio para postularse, Lugosi colocaba los clavos de su propio ataúd.

Nacido en 1882 con el nombre de Bela Ferenc Dezso Blasko, adoptó el apellido “Lugosi” a partir de su ciudad natal Lugoj (Rumania); población a unos pocos kilómetros de Transilvania, en donde la leyenda del vampiro concebido por Bram Stoker ha sido cultivada por varias generaciones. Cuando llegó a Hollywood, a pesar de ser nada mal parecido, se hizo evidente que tampoco era un galán a la usanza convencional de Errol Flynn o Clark Gable.

No obstante, poseía algo por lo cual los dos hubiesen estado dispuestos a dar dado su brazo derecho: una presencia exótica, magnética y misteriosa que hacía prácticamente imposible quitarle la vista de encima. Y en ningún rol que había encarnado en los escenarios de su país se encuentra esta presencia respirando con mayor poder que en el conde transilvano de Todd Browning. Igual que con Oscar Wilde, ignoro si Lugosi leyó a Stoker. Pero me sorprendería que no lo hiciese, puesto que no me explico cómo articuló con tal elocuencia el erotismo del libro en un potente matrimonio entre sexo y muerte, disparando en millones de espectadoras una erupción simultanea tanto de libidos como de repulsiones.

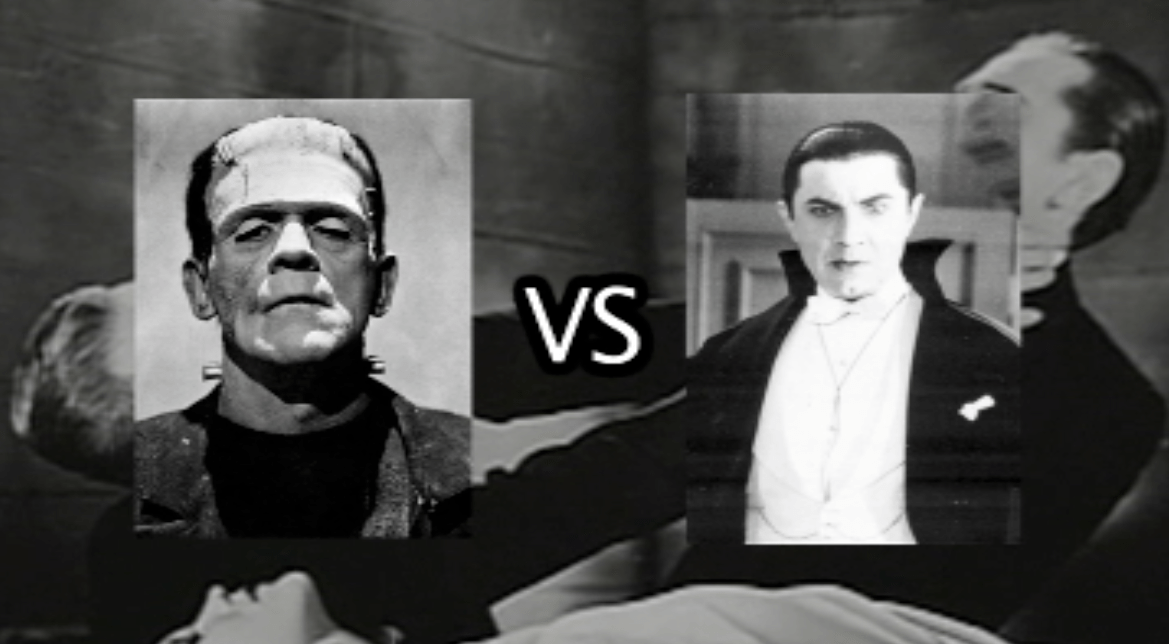

Tras el éxito con el que Dracula arrasó como un brutal huracán, Universal comía ansías por ver a Lugosi bajo la piel de Frankenstein (1931). Pero el ídolo europeo de sueños y pesadillas húmedas se sintió insultado. ¿Cómo iba una estrella de su calibre a rebajarse dándole vida a una burda montaña de maquillaje que, encima de todo, no tenía diálogos? Como Edipo casándose sin saberlo con su madre, Lugosi selló su destino rechazando el papel. Su castigo, lejos de arrancarse los ojos, fue compartir crédito en nada menos que seis películas –The Black Cat (1934), The Raven (1935), The Invisible Ray (1936), Son of Frankenstein (1939), Black Friday (1940) y The Body Snatcher (1945)- con Boris Karloff, quien terminó encarnando a la creatura de Mary Shelley, convirtiéndose de la noche a la mañana en la estrella que Lugosi ya estaba dejando de ser. Debió haber sido como ver a Salieri en una gira de conciertos con Mozart. La gloria de uno era el veneno de otro.

Aunque terminó abandonado por estudios, productores, esposas y amigos, la sombra del Conde permaneció a su lado. En las buenas y en las malas. Sobre todo en las últimas. Estuvo junto a él cuando inauguraba supermercados vistiendo su traje. Cuando tocó fondo al tener que compartir pantalla con un chimpancé en una de sus últimas películas. Y por supuesto que estuvo en el día de su velorio donde, por iniciativa de su familia, su cadáver portó por última vez su capa.

Dicen que después de morir, Heracles fue elevado hasta las estrellas y convertido en constelación. Analógicamente hablando, quiero pensar que las humillaciones que Bela Lugosi aguantó en vida valieron la pena para que el mito de Dracula viviese más allá de su muerte. El actor fue destruido, pero el vampiro permanecerá para siempre…