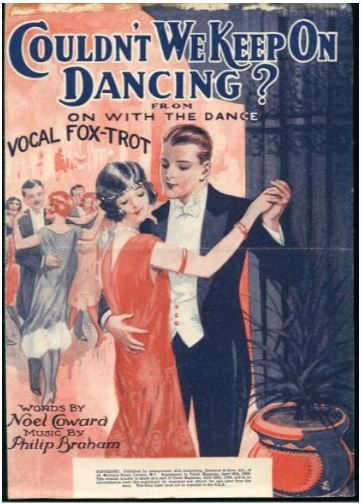

“Heaven, I’m in heaven / And my heart beats so that I can hardly feel…/ When we’re standing closely dancing cheek to cheek”. Cheek to cheek, un foxtrot del compositor Irving Berlin.

El relato de amor y muerte de un contrabandista fabulosamente rico adquiere autenticidad sólo a través de la narración, no del mismo Jay Gatsby, su protagonista, sino de Nick Carraway, el primo de la dama joven, Daisy, el amor imposible de Jay. El uso de un narrador facilita la distancia que requiere un buen relato de esta índole. Así es como la historia que nos cuenta Carraway puede conservar su halo de misterio, más en el nivel de tragedia que en el de anécdota romántica y sentimental en la que habría podido convertirse si Fitzgerald no la hubiese manejado como lo hizo.

Este distanciamiento es el clima dominante en la estructura de la obra. A Gatsby, durante sus fiestas, se le ve apartado de los invitados, sin mezclarse nunca en sus juegos o en sus danzas. Se le ve solo, bajo la luz de la luna, de pie en el último tramo de la escalinata de mármol. Tal alejamiento en el espacio es la imagen de otro distanciamiento: ausente del presente, Gatsby vive en su memoria con gran intensidad un amor reducido a su esencia.

Por lo demás, hay otro sistema connotativo conformado por climas que Fitzgerald va creando magistralmente. Me refiero a la fuerza sugerente de las formas con el lenguaje de la música: las escenas sentimentales acompañadas por el ritmo de las canciones de moda -el foxtrot, por ejemplo-.

Fitzgerald descubrió el incomparable poder que tiene la música para fijar ciertos momentos privilegiados, para devolver a la memoria sensible unos sentimientos que se consideraban extinguidos y que reviven plenos de nostalgia. La mediación de la canción coloca a los interlocutores en un sistema común de referencias y tienen además la ventaja de situar el mensaje en un plano donde puede ser considerado como un simple juego sin consecuencias. Así, la emoción de los personajes se vierte en el molde musical:

“Daisy empezó a cantar, siguiendo la música, en ronco y rítmico susurro, dando a cada palabra un significado que nunca tuvo ni tendrá jamás”.

Por otro lado, existe también una especie de incomunicabilidad del mensaje (Capítulo VI):

“Por un instante, una frase trató de tomar forma en mi boca y mis labios se abrieron igual que los de un mudo, como si algo más que un soplo tembloroso luchase por salir de ellos. Pero no produjeron ningún sonido y aquello que yo estaba a punto de recobrar continuó siendo incomunicable”.

Así es como en Gatsby resurge el doble rostro de la pasión de vivir y de la desesperanza ante lo irrealizado, ya que todo se encuentra inscrito en el marco del embrionario mundo del jazz, con el ragtime y el blues de las primeras dos décadas de nuestro siglo.

Por último, debo señalar que, en este caso muy particular, no puedo separar al escritor de su obra, porque después de leer Gatsby y enterarme un poco de la vida azarosa de Scott Fitzgerald, no pienso en Daisy, sino en Zelda, la mujer de Scott, quien perdió la razón antes de la muerte de su esposo y se prendió fuego cuando tuvo conciencia de su inestabilidad mental (estaba encerrada en un manicomio) y de que Scott había muerto ya, factor, el primero, que junto con otros habían orillado a Fitzgerald a la destrucción etílica a la que se entregó desde antes de morir.

Triste soñador / embalsamado ahora por la tierra/ polvo de mis huesos/ luz de mis auroras/. Dolor que prematuro / se incubaba en la memoria/ hasta crecer exorbitantemente / y desgarrarse en mis entrañas.

Tal vez unas como ésas pudieron haber sido las últimas palabras que Zelda escribiera en su retiro al enterarse de la muerte de Scott. Ciertamente no las que hubiera pronunciado Daisy cuando Jay sucumbió y cayó en la piscina.