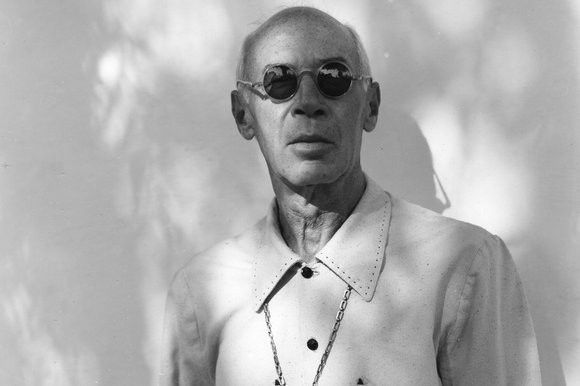

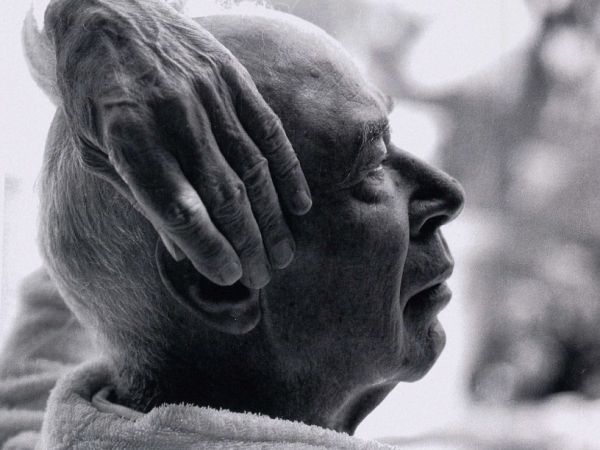

A la memoria de Henry Miller (26 de diciembre de 1891 – 7 de junio de 1980)

Bailamos en el hueco de la copa de la nada. Henry Miller

Cuando Henry Miller correteaba en su bicicleta por las calles de Nueva York desde Broadway a Coney Island, la música de jazz comenzaba a captar la atención de mundo musical. En el año de 1934 Louis Armstrong alcanzó a tocar las fibras profundas del corazón de Miller porque la suya era una tonada de notas sentimentales; destilación musical del espíritu humano de profunda resonancia doliente y jubilosa en la época de la Depresión en Estados Unidos.

Henry Miller estaba atento a lo que el joven Armstrong intentaba expresar. El espíritu libre y desinhibido de la música del jazz infundió en él su deseo de cuestionar sus propias creencias y convicciones. Este espíritu de improvisación característico del jazz se reflejó en la narrativa ensayística de Miller: jazz y narrativa compartían los efectos espirituales de la liberación, el desahogo, pero en especial, la catarsis.

Así como el joven trompetista abarcó la totalidad de influencias musicales que le precedieron, y transformó dichos sonidos en osadas y nuevas expresiones sonoras, del mismo modo Henry Miller asimiló todo lo que le precedió en cuanto a tradición en la literatura: lo que hizo fue consumir y transmutar la esencia misma de sus propias experiencias en un muy sincero y desenfrenado canto a la vida.

Se ha dicho que Miller es un viajero que escucha estallidos, desbordes, desmesuras, choque de espadas, lavas de volcanes, música sin pentagrama, sin composiciones dulces y relajantes, que escucha sonidos unidos en sucesiones rítmicas. Y la analogía musical por excelencia que ejemplifica la estructura de la obra de Miller sería el contrapunto, puesto que su narración-ensayo exhibe el arte de combinar dos o más melodías diferentes en multiplicidad de voces y registros. Para concluir con el aspecto musical en la obra de Miller, hay que insistir en que la exaltación musical del Ser supera las trampas maniqueas del lenguaje a través precisamente de esa capacidad asombrosa de improvisación, estilo fecundo que hermana el jazz con la escritura sincopada y rítmica de su estilo portentoso. La improvisación es, entonces, un arte que pertenece por entero al ejecutante, donde el instinto juega un papel determinante a base de armonías inesperadas en que varios instrumentos se mueven con libertad y autonomía.

Miller nos dice que el arte de la vida se basa en el ritmo, “en un toma y daca, flujo y reflujo, luz y oscuridad, vida y muerte”, y concluye que la función real del baile no es otra cosa que la metamorfosis. A partir de este momento podemos entrar al tema del baile en Trópico de Capricornio. Mas no sin antes mencionar el elemento contextual de los famosos salones de baile de esa época. Todos hemos oído hablar de las películas de ficheras, de las fichas de baile, esos boletitos que se compraban como derecho a bailar con las muchachas del lugar. Estos sitios para bailar en el ámbito de Miller y los Estados Unidos de los años veinte y treinta se llamaban Taxi Dance Halls y tuvieron su antecedente en el Viejo Oeste, en las cantinas o salones con chicas tipo can can, en que, al escándalo desafinado de las pianolas, los choques de los vasos y las botellas, la rechifla y los balazos, se armaban tumultuosos aquelarres de bailes, cuentas por cobrar, riñas de borrachos, y otras cosas más.

En aquella emblemática época nuestro Henry, autor, narrador y personaje de la candente pero magistral novela prohibida, acudía con sus compinches a los taxi dance halls y solo se lamentaba de no tener suficiente dinero y un Rolls Royce esperándolo a la salida para comprarse tiras enteras y bailar como solo allí se bailaba y como solo él solía bailar. Existen exhaustivas investigaciones y apuestas para saber a qué tugurios reales, ya fuesen salones de baile, academias, clubes de buena o mala reputación, se refiere en el mundo real. En la novela menciona el Roseland y a su amigo MacGregor, cómplice de correrías, en ese gran baile de San Vito. Así le llama Henry Miller a este danzar con todas las metáforas e imágenes posibles e imposibles, pero, sobre todo, insólitas, iconoclastas, majaderas que utiliza para describirlo: El Baile de San Vito, a juzgar por el contoneo que supone la enfermedad conocida como mal de Parkinson.

“…todos sus movimientos irradian de la ingle, siempre en equilibrio, siempre lista para derramarse, para serpentear, retorcerse y estrechar, con los ojos haciéndole tic tac, los dedos de los pies crispándose y centelleando, la carne rizándose como un lago acariciado por una brisa…”

Gran erotómano de vertiginosa intensidad y lirismo, la prosa deslumbrante de Miller cautiva y sobresalta, no por su lubricidad compulsiva, sino porque su lenguaje actúa como un torrente de descargas generadoras de un trance que solo puede provenir del hecho estético, el goce del espíritu, el orgiástico festín de la mente y los sentidos. No interesa si Miller es tildado de pornógrafo o de gigante de la literatura. Se le disfruta enormemente porque estamos ante un visionario de honestidad a prueba de fuego, cuya prosa impregna la literatura de vida y de autenticidad.

Él, que como Dante ya descendió hasta los abismos de la existencia y conoció tantas de sus más insólitas anfractuosidades, puede ofrecer toda la riqueza personal de un individuo que se convirtió en un ojo, un inmenso reflector que escudriña a lo ancho y a lo lejos, que gira incesante y despiadadamente. Un ojo con el que puso en actividad todos sus atributos en un intento por ver, por absorber la tragedia de ese mundo, según sus propias palabras.

“Soy el negro espacio de la noche, el que los capullos revientan con angustia. Soy el germen de una nueva demencia, un bicho raro revestido de lenguaje inteligible, un sollozo sepultado como una esquirla en la médula del alma…Bailamos en el hueco de la taza de la nada. Somos de una misma carne, pero estamos separados como estrellas”.

En Trópico de Capricornio, Miller va de la anécdota a la reflexión sin detenerse jamás. Su discurso se transforma en un río caudaloso lleno de rupturas y pendientes. Para navegar en él es preciso remar sin tregua y saber que una vez inmerso en la corriente, uno no puede detenerse ni dar marcha atrás. Pero el río posee un curso y, así, Miller nos lleva desde un punto de partida que es su vida de joven dentro del sistema de telégrafos de la Western Unión y la miríada de personajes que desfilan delante de su escritorio en busca de empleo: el mundo en su presencia habitado por menesterosos de todas las raleas en quienes ve, mediante su abstracción romántica, idealista, valores originales perdidos en Estados Unidos de América, esa tierra de promisión que devoró las aspiraciones de tantos seres y se convirtió en el monstruo y la quimera de las más aberrantes pesadillas. El hombre blanco aniquiló a los pueblos; ahora éstos se vierten y revierten hacia el mundo nuevo en busca de la salvación. Miller osó definir así algunas cosas, y por eso sus libros fueron rechazados en su país durante treinta años, no tanto por sus descarnadas escenas de sexo, sino porque la verdad descarnada expresada en cualquiera de sus aspectos neurálgicos, escalda de tan cruda, tan certera.

“Lucho en contra de una muerte oceánica en la que mi propia muerte no es sino una gota de agua que se evapora”.

Así nos dice que el hombre ha creado un engendro llamado urbe, cuya voracidad penetra hasta el tuétano de la vida. El hombre tiene que morir para nacer de nuevo y restituirse a su condición humana.

Empapado en delirio poético, Miller avanza en su propio caudal desbordante y se regodea en los meandros de la sexualidad, un torbellino sin límites gracias al cual él encuentra su alma. Porque insisto, Miller es un cuerpo con alma. Por eso se atreve a afirmar que la genitalia se pone al servicio de todo el Ser y a partir del acto creativo por excelencia, surge todo lo demás, no en la gestación sino en el coito mismo. El nuevo ser no es, entonces, el ser generado sino el ser genitor.

Hay que vivir despiertos: “Si viviéramos verdaderamente despiertos quedaríamos pasmados ante el horror de la vida cotidiana”, no dice Miller; él lo experimentó a flor de piel en el transcurso de su larga vida. Cada una de sus obras da prueba de ello, aunque él mismo a su vez confesara que la sola idea de escribir un libro le horrorizaba al no saber ni siquiera por dónde comenzar. Por eso, para leer y asimilar a Miller es necesario hacerse a la mar después de atravesar los rápidos a remo y vela y quedar convencido ante la idea de que debe lucharse más allá del Yo, para resurgir y reintegrarse –desde el centro de las propias entrañas- hacia ese nuevo ser generado a partir de sí, al que Henry Miller y todos los profetas y artistas tanto defendieron.