Una reflexión sobre el escenario helénico.

Cuando hablamos sobre Teatro, la primera asociación que realizamos de éste con respecto a Grecia alude, por supuesto, a la cristalización de su origen en la evolución de los ditirambos dionisíacos, aún pese a la incertidumbre que rodea dicho proceso y que nos impide hablar a ciencia cierta sobre el momento especifíco en que el <<ritual heroico-mimético se convirtiera en los principios del drama>>[1]. Pero trasgrediendo la nebulosa de la duda, algunos nombres anclan nuestro conocimiento sobre la solidez de los primeros dramaturgos posibles: Arión, de Lesbos; Tespis, de Ática; Epigenes, de Corinto. De ellos, se dice, proviene la autoría de los primeros versos no improvisados o la creación de los papeles agonistas que ofrecieron su voz al nacimiento del diálogo.

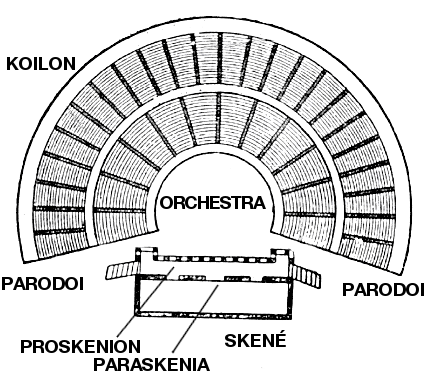

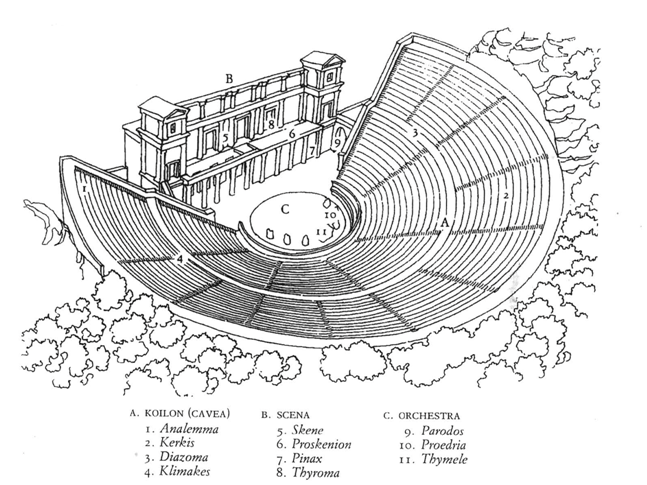

No obstante, esta dificultosa indagación sobre las raíces no nos compete en el presente trabajo. Nuestra reflexión es otra muy distinta, aunque familiar: el escenario helénico. Pero para evitar que el nombre nos conduzca a confusiones, especificaremos que no hablamos de la skene, sino de la orquestra, pues el primero surgió originalmente como una suerte de camerino que le sirvió al actor principal para el intercambio de sus máscaras, y el segundo, el que nos interesa aquí, es el espacio físico primigenio dentro del cual se gestaron las acciones dramáticas de las que ha derivado nuestra disciplina artística: un círculo en el centro.

Fue allí, en este pequeño lugar abierto entre la multitud devota, donde las adoradoras del vástago carnero de Zeus se dejaron poseer por él a fin de entronizar sus poderosas liturgias mediante la embriaguez propicia. En este “lugar donde se danza”, en este sitio particular que dio cabida a la actividad teatral desde sus inicios, se esconde para nosotros un símbolo cuyo significado develaría en las artes escénicas de entonces una impronta que lo alejaría de haber sido sólo un mero entretenimiento. La geografía del núcleo, el Méson, fue desde siempre, desde la antigüedad griega más remota a la que tenemos acceso, el espacio de lo público, la convergencia de lo concerniente al interés común, la frontera de la pertenencia colectiva. O, de lo que es lo mismo, la ubicuidad de la no-posesión.

Para comprenderlo mejor, será necesario retrotraernos a una simplificación histórica acerca de la utilización de la palabra en Grecia, por lo menos en lo que refiere a su ejercicio discursivo dentro del ámbito institucional. Ello nos evidenciará las razones a las que aludimos sobre el posible valor alternativo del escenario. En la Grecia creto-micénica la palabra pública no se halló disponible al manejo libre de cualquier individuo. Era ella un dispositivo reservado a las autoridades religiosas del sistema palatino, es decir, a sus poetas.

El monarca lograba establecer la autoridad de su puesto sobre la humanidad sólo gracias a la actualización social del mito cosmogónico llevada a cabo por los rapsodas a través de sus recitaciones rituales[2], quienes fungían, en consecuencia, como <<funcionarios de la soberanía>>[3]. Inspirada por las musas, su enunciación era la de una palabra eficaz, la de una <<palabra mágico-religiosa>>[4], que granjeaba su estatuto irrefutable por atribuir su origen a la potencia religiosa de la Memoria divina (no olvidemos que las môusas eran, al fin y al cabo, hijas de Mnemosyné). A causa de esta pretendida intervención por parte de los inmortales, el pueblo creía que los poetas se hallaban facultados con una <<omnisciencia de carácter adivinatorio>>[5], la cual, según dictaba la tradición, les capacitaba para ilustrar a los hombres con la luminosidad de la Alétheia (la Verdad absoluta). Lo dicho en sus versos era siempre una afirmación irrevocable. La relatada por sus voces era la única historia posible.

Tuvo que ser en el espacio de la fractura donde la oratoria pudiese obtener su carácter no privativo y su privilegio decisorio. Anterior -y por mucho- a la persuasión discursiva de los sofistas, la primera retórica habida en Grecia se desarrolló durante esta misma época arcaica, sólo que inmersa en el ámbito de los hombres especializados en el oficio de las armas. Este sector agónico no dejaba de cargar en sí una importancia, si bien no idéntica, sí, por lo menos, equiparable al de las otras dos jerarquías superiores, compartiendo con ellas su espacio en la cúspide gobernante y administrando, desde su especificidad, las acciones bélicas de este Estado monárquico. Y es precisamente en la organización de este proceder estratégico donde nacieron las primeras instancias democráticas de la palabra.

La aristocracia guerrera, itinerante como lo fue, se vio forzada a prescindir durante sus viajes de edificios estables que diesen cabida permanente a sus menesteres. No por ello sus tareas sufrieron mengua ni sus instituciones perdieron valor oficial. Este grupo privilegiado logró arreglárselas con lo que tenían, y lo que tenían, en concreto, era la accesible congregación de sus miembros para conformar entre ellos una asamblea de formato circular. Sobre el centro de ésta volcaban un poder que no se encontraba subordinado a las condiciones sociales particulares de ninguna índole, como las de clase, parentesco o amistad. Ni siquiera al de las autoridades superiores, como lo fue Agamenón frente a Aquiles[6]. El centro posibilitaba que cualquiera de los guerreros, sin importar su rango, hiciese uso de la palabra para exponer sus opiniones y sus propuestas con respecto a la logística o a cualquier asunto comunal. Las distintas posturas planteadas se disponían entonces a votación, y de entre ellas era llevada a efecto únicamente la elegida por la mayoría de los miembros.

No sorprende, por lo tanto, que una de las actividades prioritarias dentro de la formación de los jóvenes soldados fuese la de instruirse con algún maestro en las artes de la oratoria. Pero además de hallarse presente este símbolo en las asambleas deliberativas, su dinámica regía asimismo el resto de las instituciones que dibujaron el campo ideológico específico de esta clase: los juegos funerarios y el reparto del botín. En ellas, el centro sostenía siempre el mismo valor de <<puesta en común>>[7]: los objetos dispuestos en él no le pertenecían a nadie, y aguardaban allí dentro hasta que la mano del nuevo propietario les diese alcance, ya sea por su victoria en las pruebas o por la asignación prescrita por el repartidor a cargo.

En contraposición a la <<palabra mágico-religiosa>> de los poetas sacerdotes, la de los guerreros surgió como la <<palabra-diálogo>>, de carácter igualitario. Y esta, por generarse en el asentimiento social, preparó el futuro de la palabra sometida al dominio público, como lo fueron la palabra jurídica y la palabra filosófica durante el período Clásico. El méson como espacio de la publicidad no sólo propició el nacimiento de este tipo de discursos, sino que perfiló también el pensamiento prepolítico de la sociedad de la pólis. De él se desprendió el ideal de Isonomía que sirvió de fundamento a la capital, definido de modo sustancial en tres términos que lo resumen: semejanza, centralidad, ausencia de dominación unívoca.

Con el correr de los años, una vez acaecida la reforma hoplita, los privilegios de la aristocracia guerrera se vieron extendidos a todos los hombres libres, y este germen identitario de la Isonomía desembocó directamente en el establecimiento de la Ciudad. Por supuesto, esto no ocurrió con la misma facilidad con que se dice. Fue necesario para ello suprimir la figura del Áyax, así como también la supremacía de los sacerdotes e incluso la de las élites militares. Pese a las radicales transformaciones, el méson pervivió como eje ideológico y se asentó con el mismo funcionamiento en todas las labores estatales del nuevo orden.

De allí la idea del centro capital. De allí que la Atenas “isonómica” del siglo VI estuviese centrada por el Ágora. Y como es magníficamente ilustrado con el famoso ejemplo del juicio a Sócrates, todos los asuntos pertinentes al interés colectivo eran “puestos en el centro” para someterse al escrutinio de la asamblea, bajo el análisis de los representantes del pueblo. Una vez fuera del méson, los oradores pasaban del sector público al sector privado, y desde este no tenían posibilidad de acción ni derecho a expresarse hacia la colectividad.

Aquí es donde cabe preguntarnos sobre la situación del Teatro y su circularidad propia. En Atenas, el primer teatro de piedra no se edificó sino hasta poco más de un siglo después de que se creara el Teatro de Dionisio. Con la tierra aún desnuda, el coro <<aparecía en una zona plana y circular, de setenta y ocho pies de diámetro>>[8]. Los promontorios naturales de la geografía servían de asiento para la tribuna, y aún mucho antes de las construcciones que podemos observar en la actualidad -las cuales datan de la época de Nerón-, la distribución del público rodeaba por todos los costados la representación de los artistas.

¿Es posible imaginar que la centralidad de la orquestra se viese atravesada por el significado de la centralidad de la que venimos hablando? ¿O se trata solamente de una mera coincidencia ocurrida en su configuración? Habría que hacer de ese estudio una segmentación que clasifique, por supuesto, los distintos períodos teatrales desde su conformación, cosa que excede nuestros límites, pero sin aventurarnos en la búsqueda de respuestas absolutas, cabe, por lo menos, meditar sobre la siguiente afirmación de Vernant y Vidal Naquet[9] acerca del teatro en la época trágica:

“La tragedia no es sólo una forma de arte: es una institución social que la ciudad, por la fundación de los concursos trágicos, sitúa al lado de sus órganos políticos y judiciales. Al instaurarlos bajo la autoridad del arconte epónimo, en el mismo espacio urbano y siguiendo las mismas normas institucionales que las asambleas o los tribunales populares, como un espectáculo abierto a todos los ciudadanos, dirigido, representado y juzgado por los representantes cualificados de las diversas tribus, la ciudad se hace teatro, en cierto modo se toma como objeto de representación y se representa a sí misma ante el público.”

¿Qué sucedería con el valor del méson en este caso? ¿Cabría pensar sobre el espacio destinado a la acción dramática como un sitio en el que igualmente eran depositados los asuntos concernientes a la comunidad? Si el teatro se encontraba regido por la misma normativa que el resto de sus actividades oficiales, de las cuales, como ya hemos visto, su publicidad se hallaba emplazada al medio, ¿sería justo suponer del escenario una excepción por el solo aspecto lógico que asumimos con respecto a la visibilidad de los espectadores?

Ahondando en ello, recordemos que la Ciudad, para erigirse como tal, ha debido atacar los fundamentos de los que aún permanecía extremadamente solidaria. Levantar los cimientos de la díke (justicia) jurídica ha significado romper los de la Díke celeste. El hombre dueño de sus actos, dueño de su destino, patrono de su palabra, ha emergido sólo a costa de apartar el protagonismo de los dioses. Despojar a la divinidad de su poder absoluto les ha permitido dar los primeros pasos en reflexionar sobre el ser humano como el único responsable de sus pensamientos. Antes, los dioses eran la fuente indiscutible de toda pasión (Ares, por nombrar un ejemplo, era el responsable de cualquier enojo).

En esta Grecia trágica, en cambio, aunque no se les ha dejado de rendir pleitesía, ellos no son más los autores de las decisiones mundanas. Y sin embargo, este desembarazo cuesta. En un posterior futuro sofista, pensadores como Critias (460-403 a. C.) se permitirán el atrevimiento de dudar si los dioses no han sido un invento de las autoridades con el fin de obligar el recato de los hombres incluso en la intimidad, pero por el momento el recorrido es incipiente. Los efectos de sus acciones, cuando conflictivos, resultan motivo de duda: ¿es correcto prescindir del panteón olímpico y sustituirlo por el nuevo “panteón” político? Y justamente las diatribas presentadas en los dramas escénicos, como el caso de Antígona contra Creonte, no son otra cosa que la ejemplificación de esta dicotomía entre los dioses de la tradición mítica y los “dioses” de la actualidad civil, cosa que también ocurre con otras tantas obras de las que mencionaremos algunas más adelante.

Vernant y Naquet sugieren, por lo tanto, que el sujeto trágico no nació de las páginas en sí mismas, sino de la historia, de la conciencia del sujeto partícipe de su tiempo. Según ellos, el ciudadano griego cargaba en sí mismo el sentimiento que plasmó en sus espectáculos. En su espíritu residía el lamento: aquella figura del héroe mítico que diera grandeza y sostén a su pasado se contraponía a la figura del griego democrático en búsqueda de la razón. Y esta tensión le hacía sufrir. Devenir un ser politizado era luchar contra una identidad defendida durante siglos, y este quebrantamiento les significaba una herida abierta[10]:

“El momento trágico es, pues, aquel en el que se abre en el corazón de la experiencia social una fisura lo bastante grande para que entre el pensamiento jurídico y político por un lado, y las tradiciones míticas y heroicas por el otro, se esbocen claramente las oposiciones; pero lo bastante leve a la vez para que los conflictos de valor se sientan todavía dolorosamente y la confrontación no deje de llevarse a cabo”.

En Las suplicantes, Teseo, antiguo libertador que diera muerte al Minotauro, es reticente ahora a cobrar venganza por los hijos muertos de las mujeres que vienen llorosas en su búsqueda. Su actual conciencia democrática le impone el recelo. Para la nueva Grecia ya no es posible aventurarse a la batalla, como antaño, sin detenerse a recapacitarlo con entereza en miras de lo que sería benéfico para todos los órdenes. Y esto mismo es lo que le reprocha a Adrastro, acusándolo de causarse a sí mismo los males para los que pretende auxilio:

“Y cuando tú lanzabas a los Argivos a la guerra, desdeñaste el oráculo de los videntes. Y en eso desdeñabas la palabra de los dioses. Violento traspasaste la voluntad divina y la ciudad destruiste. Fue eso trastornado por los jóvenes, que sin justicia, anhelosos de honras, se gozan en las guerras, azotes de los pueblos. Ser el jefe del ejército, superar a los otros tiránicos, tener en su mano la fuerza, adquirir riquezas y renombre: ¡esos son sus ideales! ¿Qué les importa que la mayoría sufra?”

El oráculo de los videntes, estudio comedido, era sensato, limpio, adecuado para la pólis. Por ello se le consideró por las autoridades de la Grecia Isonómica como el designio veraz. En cambio, Adrastro se ha dejado arrastrar por el desenfreno de la pitonisa, por la vorágine y el frenesí de los jóvenes sedientos de fama, por el anhelo de permanecer en el recuerdo de la posteridad (inmortalidad en la memoria, como la obtenida por Perseo al darle muerte a la temida Medusa). Todo ello trajo consigo una ruina inevitable.

En Las Bacantes, Penteo se enfrenta a esta misma histeria al prohibir la celebración de los misterios Dionisíacos. Para el joven rey, representante de una Tebas jurídica, ya no es factible dar cabida a semejantes delirios, tanto así que incluso desoye a su abuelo, el antiguo rey Cadmo, y al sabio vaticinador, Tiresias, figuras los dos que abogan y advierten sobre el respeto a la religión antigua. Finalmente, la locura ritual es sancionada por el monarca, pero a costa de un precio que el dramaturgo le hará pagar caro, pues luchar contra ella es luchar contra una fe que los helénicos no habían expulsado por completo de sus almas: Penteo termina devorado por su propia madre al ser confundido con un león bajo los espejismos de la embriaguez que el Dios del vino ha despertado en las mujeres del pueblo. A Edipo, sobra decirlo, los dioses le juegan una mala pasada imposible de olvidar: queriendo eludir el oráculo, la estirpe real encauza su desgracia.

Si el arte de la escena era para los griegos un llamado a la reflexión sobre sí mismos, ¿la puesta en escena resultaba también una puesta en común? Y de resultar cierta nuestra suposición, ¿qué lección podríamos extraer de ello para nuestros tiempos? Tarea más que difícil para cualquier época. No en vano el anciano estadista Solón se retiró de una obra de Tespis alegando que estas ficciones repercutirían perjudicialmente en los ciudadanos. Su abandono sólo nos reafirma el enorme poder del Teatro, su capacidad de avivar incendios y estremecer ruinas, de recordarnos, que ante todo, el hombre es una especie en construcción con caminos de incesante cambio.

Notas bibliográficas y referencias:

[1] Macgowan, K. y Melnitz, W.; Las edades de oro del teatro, FCE, México, 2004.

[2] <<Ahora bien, J.P. Vernant ha podido mostrar que, en las cosmogonías y en las teogonías griegas, la ordenación del muno era inseparable de los mitos de soberanía, y que los mitos de aparición, al tiempo que contaban la historia de las generaciones divinas, situaban en primer plano el papel determinante de un rey divino, el cual, tras numerosas luchas, triunfa de sus enemigos e instaura definitivamente el orden en el Cosmos>>. Detienne, M.; Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, Madrid, Taurus, 1989.

[3] Vernant, J.P., Les origines de la pensée Grecque, París, 1962.

[4] Detienne, M.; vid supra.

[5] Ibidem.

[6] El famoso guerrero del talón débil poseía una fuerza física que superaba con creces la del Atrida, sin embargo, éste último representaba una autoridad de distinto orden y por ello podía someterlo a aquel al acatamiento de sus órdenes, como cuando le despojó de sus botines de guerra luego de verse impelido a devolver a la hija del sacerdote Crises para librar al ejército de la maldición que sobre ellos había suscitado Apolo; La Íliada, canto primero.

[7] Los ejemplos expuestos por Detienne en el texto ya citado ilustran perfectamente esta condición. Por tomar uno solo, transcribimos el de los juegos funerarios tras la muerte de Aquiles: <<Depositados en “el centro”, los bienes propios de Aquiles son, de alguna manera, puestos de nuevo en circulación; pasan a ser “objetos comunes”, disponibles para una nueva apropiación personal. Es, muy verosímilmente, el mismo procedimiento el que regula el reparto del botín: cada objeto, tomado por un guerrero en el momento del saqueo, es “puesto en común”, es decir, depositado “en el centro”.

[8] Macgowan, K. y Melnitz, W.; vid supra.

[9] Vernant, J.P. y Vidal Naquet, P.; Mito y tragedia en la Grecia Antigua I, Madrid, Taurus, 1987.

[10] Ibidem.