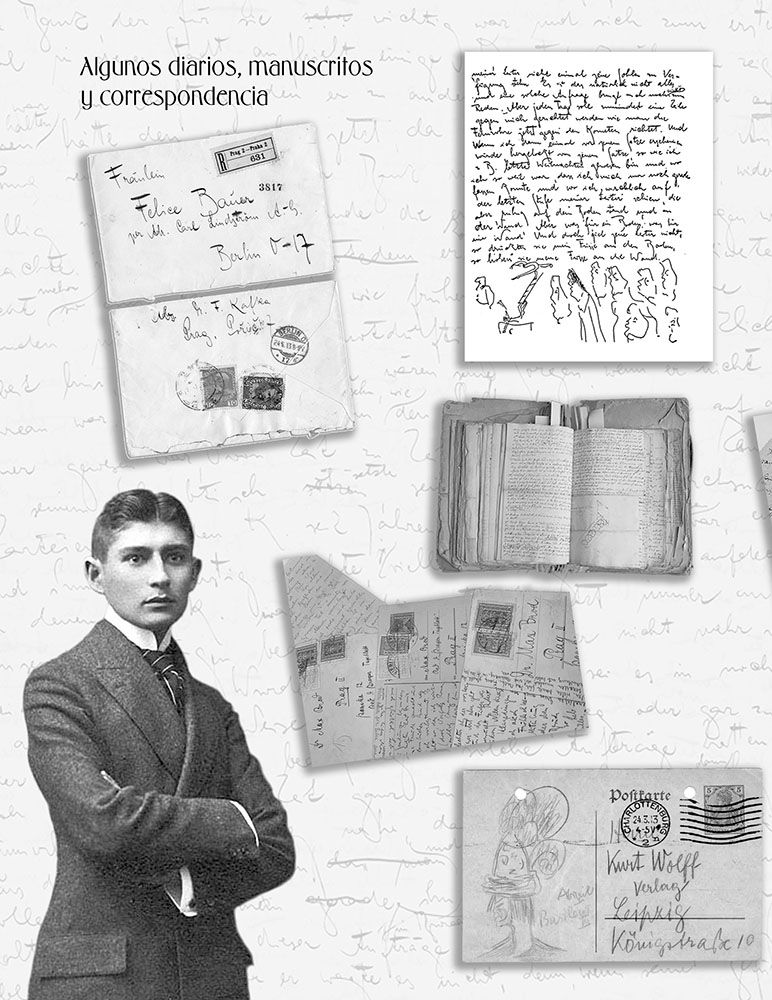

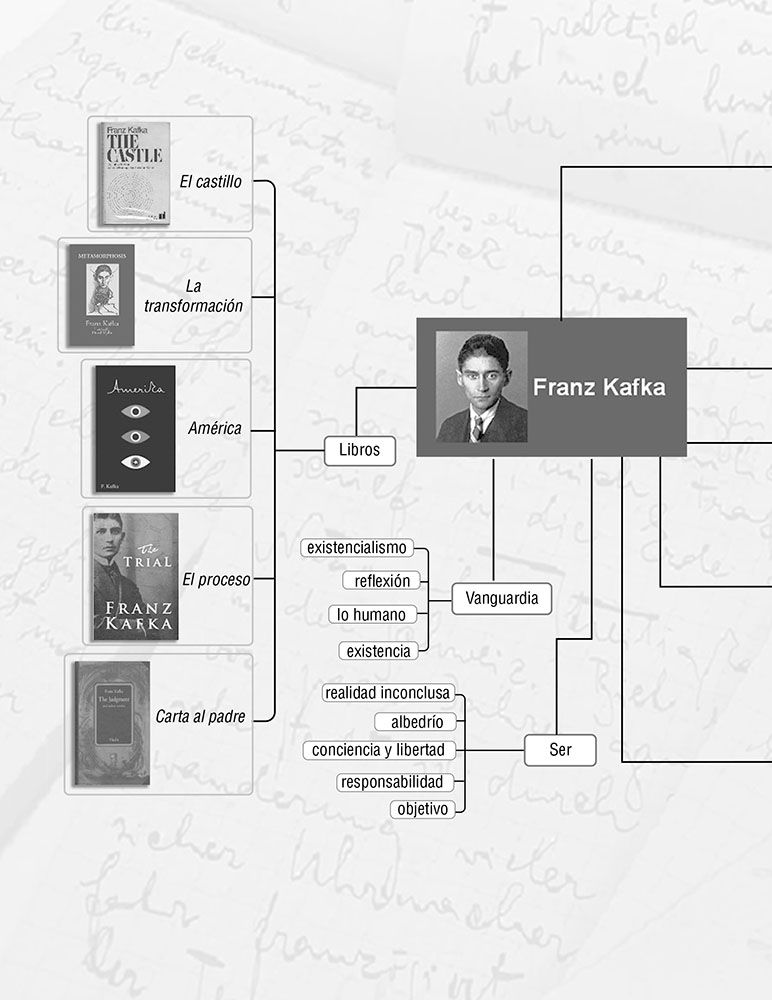

Siempre es pertinente celebrar a un escritor como Franz Kafka y, con más razón, cuando se conmemora su centenario luctuoso, como lo fue el año 2024. Tal fue la idea de Gerardo Piña al proponerse el traducir algunas de las obras emblemáticas del escritor checo a nuestro español, como la estremecedora Carta al padre, pero también La transformación y El juicio (hasta hoy conocidas como La metamorfosis y La condena), entre otras. En sus propias palabras:

«Si esta traducción tiene algún mérito, sin duda es que se trata de la primera traducción directa del alemán —hasta donde he podido verificar— del relato más famoso de Kafka (Die Verwandlung) en Latinoamérica. Primero, la que fue atribuida a Borges por muchos años fue en realidad un plagio. Segundo, he optado por traducirlo como La transformación. Esta decisión no es nueva. Ambos puntos se documentan en el prólogo del presente libro.

Aunque haya más traducciones latinoamericanas de los otros relatos de este volumen, me parece importante recordar que todas las obras se renuevan en cada lectura y también en cada traducción. De ahí que mi trabajo sea una aportación en el proceso de acercar a más lectores a una visión y una recreación nueva de la Contemplación, El juicio, La transformación, En la colonia penitenciaria y la Carta al padre».

Gerardo Piña (CDMX, 1975) es licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM y doctor en Literatura Inglesa por la University of East Anglia. Es autor de varios libros de ficción. Su novela más reciente es Donde el silencio se bifurca (Periférica: 2019). Traduce del alemán y del inglés. Ha traducido obras de Mary Shelley, Ursula Dubosarsky, Peter Bichsel y Ludwig Wittgenstein, entre otros. Su traducción más reciente es Después de la huida de Ilija Trojanow (Auieo: 2023). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

La transformación*

*Traducción de Gerardo Piña.

I

Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana, después de tener sueños agitados, se encontró en su cama convertido en un bicho monstruoso. Estaba recostado con la espalda endurecida como una armadura y, si levantaba un poco la cabeza, veía su vientre combado color marrón, dividido en protuberancias en forma de arco, a cuya altura la colcha, que estaba a punto de caerse por completo, apenas podía permanecer en su lugar. Sus muchas patas, miserables y delgadas en comparación con el resto de sus dimensiones, brillaban torpemente ante sus ojos.

«¿Qué me pasó?», pensó. No era un sueño. Su recámara, una verdadera habitación humana, aunque quizá demasiado pequeña, permanecía en calma entre esas cuatro paredes tan bien conocidas por él. Encima de la mesa, en la que había desempacado una muestra de ropa —pues Samsa era un representante comercial—, colgaba la imagen que había recortado recientemente de una revista ilustrada y que había colocado en un bonito marco chapado en oro. Representaba a una señora que llevaba un sombrero de piel y una piel de boa sobre los hombros, y que estaba sentada muy derecha levantando hacia el espectador un puño desde una manga grande y también de piel, que le hacía desaparecer todo el antebrazo.

La mirada de Gregor se volvió hacia la ventana y el tiempo nublado —se oían gotas de lluvia golpeando el panel de la ventana— lo puso bastante melancólico. «¿Qué tal si duermo un poco más y me olvido de todas estas tonterías?», pensó, pero eso era imposible, pues estaba acostumbrado a dormir del lado derecho y no podía ponerse en esa posición en su condición actual. Sin importar con cuánta fuerza se moviera hacia el lado derecho, se mecía de nuevo hasta quedar de espaldas. Probablemente lo intentó cien veces, cerró los ojos para no tener que ver cómo se meneaban sus patas, y solo se detuvo cuando comenzó a sentir un dolor en el costado que nunca había sentido: ligero y sordo.

«Ay, Dios», pensó, «¡qué profesión tan dura escogí! Un día estoy de viaje y el otro también. La dificultad para hacer negocios así es mucho mayor que cuando se hacen en casa y, además, tengo todavía la imposición de esta plaga de viajes, las preocupaciones por los transbordos del tren, la comida mala e irregular, las relaciones humanas siempre cambiantes, nunca continuas, nunca cordiales. ¡Al diablo con todo esto!». Sintió un ligero hormigueo en la parte superior del abdomen; lentamente se acercó al poste de la cama para levantar mejor la cabeza, encontró el lugar del hormigueo, que estaba lleno de pequeños puntos blancos, algo que no podía comprender y quiso tocarse ahí con una pata, pero cuando lo intentaba, la retraía inmediatamente, porque apenas se tocaba, le daban escalofríos.

Volvió a su posición anterior. «Despertarse tan temprano te vuelve idiota», pensó. «La gente debe dormir. Otros viajeros viven como las mujeres de un harén. Por ejemplo, cuando vuelvo a la casa de huéspedes en el transcurso de la mañana para firmar los contratos que he recibido, hay unos señores que siempre están sentados desayunando. Si yo intentara hacer eso con mi jefe, me despediría en el acto. Por cierto, quién sabe si eso sería malo para mí. Me he contenido por mis padres. Si no fuera por ellos, ya habría dejado este trabajo hace mucho tiempo: me habría presentado ante el jefe y le habría dicho desde el fondo de mi corazón lo que realmente pienso. ¡Se caería del escritorio! Porque es una forma extraña esa de sentarse en el escritorio y hablar desde lo alto con el empleado, que también tiene que estar muy cerca debido a que el jefe no escucha muy bien. Pues sí, la esperanza no se ha perdido por completo todavía, una vez que tenga el dinero para pagar la deuda que mis padres adquirieron con él —debería tardar otros cinco o seis años— lo haré de una vez por todas. Entonces vendrá el gran cambio. Pero por ahora tengo que levantarme, porque mi tren sale a las cinco».

Y miró el despertador que hacía tictac sobre el armario. Pensó: «¡Dios mío!», ya eran más de las seis y media, y las manecillas avanzaban en silencio, eran casi cuarto para las siete. ¿No debería de haber sonado la alarma? Desde la cama se veía que estaba puesta para las cuatro de la mañana; seguramente sonó. Sí, ¿pero era posible dormir tranquilo con este ruido que sacudía hasta los muebles? Bueno, no había dormido tranquilo, pero probablemente sí más profundo. ¿Y qué debía hacer ahora? El siguiente tren partía a las siete de la mañana; para alcanzarlo tendría que darse prisa como loco, pero el muestrario aún no estaba empacado, y él no se sentía particularmente fresco ni animado en absoluto. E incluso si tomaba el tren, no podía evitarse una recriminación del jefe, porque su ayudante lo habría esperado en el tren de las cinco y hacía tiempo ya que lo habría denunciado con aquel por su negligencia. Era una criatura del jefe: cobarde y sin cerebro. ¿Y si se reportara enfermo? Pero eso sería extremadamente vergonzoso y causaría sospechas, porque Gregor no se había enfermado durante sus cinco años de trabajo.

Sin duda, el jefe vendría con el médico del seguro de salud, les haría un reproche a los padres por el hijo perezoso que tienen y desecharía todas las objeciones refiriéndose al médico del seguro de salud, para quien solo hay personas muy sanas, pero con problemas de ganas de trabajar. Y, por cierto, ¿estaría equivocado en este caso? Gregor se sentía bastante bien en realidad, aparte de una somnolencia apenas superflua después de un largo sueño, e incluso tenía un hambre particularmente intensa.

Mientras pensaba todo esto a toda prisa, sin poder decidirse a abandonar la cama —justo cuando el despertador marcaba cuarto para las siete— alguien llamó muy quedo a la puerta, del lado de la cabecera de su cama.

«Gregor», se escuchó una voz, era la madre, «son cuarto para las siete. ¿No querías irte ya?». ¡Esa voz tan suave! Gregor se asustó cuando oyó su propia voz al contestar, la cual era inequívocamente su voz de antes, pero en la que, como si viniera desde abajo, se mezclaba un chillido no muy controlable y doloroso que dejaba las palabras, por así decirlo, solo en su claridad en el primer momento, para destruirlas en un eco, de tal manera que no se sabía si uno había escuchado correctamente. Gregor tenía respuestas detalladas y quería explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir: «Sí, sí, gracias, madre, ya me levanto». Debido a que la puerta era de madera, el cambio en la voz de Gregor probablemente no era tan perceptible afuera, pues la madre se tranquilizó con esta explicación y se alejó arrastrando los pies. Sin embargo, a consecuencia de este pequeño intercambio, los otros miembros de la familia se dieron cuenta de que, inesperadamente, Gregor aún estaba en casa, y así el padre golpeó una de las puertas laterales, débilmente, pero con el puño. «Gregor, Gregor», gritó. «¿Qué pasa?». Y al cabo de un rato volvió a decirle, con una voz más grave: «¡Gregor, Gregor!». Pero detrás de la puerta lateral, la hermana tocaba suavemente: «¿Gregor? ¿No te sientes bien? ¿Necesitas algo?». Él respondió, dirigiéndose a ambas puertas: «Ya terminé» y con un gran cuidado en su manera de articular las palabras y, añadiendo largas pausas entre ellas, hizo un gran esfuerzo para despojar de su voz cualquier cosa que pudiera sonar fuera de lo común. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró: «Gregor, abre, te lo suplico». Pero él ni siquiera pensó en abrir la puerta; en cambio se felicitó por haber tomado la precaución, adquirida de tanto viajar, de cerrar con seguro, aun en casa, todas las puertas durante la noche.

Al principio quería levantarse tranquilo y sin molestias, vestirse y, sobre todo, desayunar; y luego pensar qué más hacer, porque, como ya lo había notado, no llegaría a ninguna conclusión razonable si se quedaba en la cama. Recordaba haber sentido a menudo un ligero dolor, mientras estaba acostado, tal vez debido a la incomodidad de alguna postura, que luego resultaba ser pura imaginación suya al levantarse, tenía curiosidad por ver cómo sus ideas se iban disolviendo poco a poco. No tenía ninguna duda de que el cambio de voz no era otra cosa que el presagio de un buen resfriado, una enfermedad profesional de los representantes comerciales.

Tirar la colcha era muy fácil; solo necesitaba inflarse un poco y se caería sola. Pero lo que seguía después era más difícil, sobre todo porque era increíblemente ancho. Habría necesitado brazos y manos para ponerse de pie, pero en vez de eso solo tenía todas esas patas pequeñas que estaban en constante movimiento y que no podía controlar. Si quería doblar una, esta era la primera en estirarse; y si finalmente lograba que esa pata hiciera lo que él quería, todas las demás se agitaban mientras tanto en un alboroto intenso y doloroso. «Al menos no te quedes aquí, inútil», se dijo Gregor.

Al principio quería levantarse de la cama con la parte inferior del cuerpo, pero esta parte, que por cierto no había visto todavía, y de la que tampoco podía tener ni idea, era demasiado difícil de mover; iba muy despacio, y cuando por fin, casi vuelto loco, saltó hacia adelante con la fuerza acumulada, sin consideración, resultó que había elegido la dirección equivocada, golpeó con gran fuerza el poste inferior de la cama y el dolor ardiente que sintió le enseñó que la parte inferior de su cuerpo era quizá la más sensible ahora.

Al principio quería levantarse de la cama con la parte inferior del cuerpo, pero esta parte, que por cierto no había visto todavía, y de la que tampoco podía tener ni idea, era demasiado difícil de mover; iba muy despacio, y cuando por fin, casi vuelto loco, saltó hacia adelante con la fuerza acumulada, sin consideración, resultó que había elegido la dirección equivocada, golpeó con gran fuerza el poste inferior de la cama y el dolor ardiente que sintió le enseñó que la parte inferior de su cuerpo era quizá la más sensible ahora.

Así que trató de levantar primero la parte superior del cuerpo y giró cuidadosamente la cabeza hacia el borde de la cama. Esto lo logró con bastante facilidad y, al fin, a pesar de su anchura y pesadez, su masa corporal siguió lentamente la dirección a que apuntaba la cabeza. Pero cuando al fin mantuvo la cabeza libre, fuera de la cama, tuvo miedo de avanzar de esta manera, porque si finalmente se dejaba caer, tendría que ocurrir un milagro para que no se lastimara la cabeza. Y no se podía permitir ahora perder el conocimiento a ningún precio; prefería quedarse en la cama.

Pero, cuando después del mismo esfuerzo vio sus patas luchar entre sí, posiblemente aún con más fuerza y no encontró ninguna posibilidad de traer paz y orden a este desconcierto, se dijo a sí mismo, de nuevo, que no podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo si había la más mínima esperanza de liberarse de la cama. Al mismo tiempo, sin embargo, no se olvidó de recordarse a sí mismo que mucho mejor que las decisiones desesperadas es la reflexión tranquila y silenciosa. En esos momentos aguzó la mirada lo más que pudo hacia la ventana, pero lamentablemente la visión de la niebla matutina, que incluso cubría el otro lado de la angosta calle, le trajo poca confianza y alegría. «Ya son las siete», se dijo a sí mismo cuando el despertador volvió a sonar. «Ya son las siete y aún hay neblina». Y por un momento se quedó quieto, con el aliento débil, como si tal vez esperara del silencio total el regreso de las circunstancias reales y evidentes.

Pero entonces se dijo a sí mismo: «Antes de que sean las siete y cuarto me habré levantado completamente de la cama. Además, alguien del negocio vendrá a preguntar por mí hasta ese momento, porque el negocio abrirá antes de las siete». Y entonces se puso a balancear el cuerpo fuera de la cama de forma completamente uniforme a todo lo largo. Si se dejaba caer de la cama de esta manera, la cabeza, que quería levantar bruscamente durante la caída, probablemente quedaría ilesa. La espalda parecía estar bastante dura; no le pasaría nada si se caía sobre la alfombra. Su mayor preocupación tenía que ver con el fuerte ruido que habría de oírse, que probablemente causaría alarma —u horror— detrás de todas las puertas. Sin embargo, tenía que correr ese riesgo.

Cuando Gregor estaba a medio camino de salir de la cama —el nuevo método era más un juego que un esfuerzo, todo lo que tenía que hacer era columpiarse hacia atrás— se le ocurrió que todo sería muy fácil si alguien acudía en su ayuda. Dos personas fuertes —pensó en su padre y en la sirvienta— habrían sido suficientes; solo tendrían que colocar sus brazos bajo la espalda arqueada de Gregor, sacarlo de la cama, agacharse sin soltar la carga, y luego esperar pacientemente a que él girara en el suelo, donde sus patas harían lo que se supone que deben hacer. Bueno, sin mencionar que las puertas estaban cerradas, ¿realmente debería haber pedido ayuda? A pesar de toda su necesidad, no pudo reprimir una sonrisa ante semejante idea.

Ya había llegado tan lejos en su intento que apenas podía mantener el equilibrio cuando se balanceaba con más fuerza y muy pronto tendría que tomar una decisión final, pues en cinco minutos serían las siete y cuarto, y entonces sonó el timbre de la entrada. «Es alguien de la oficina», se dijo a sí mismo, casi congelado, mientras sus patas bailaban con más rapidez. Por un momento todo se quedó en silencio. «No van a abrir», se dijo Gregor atrapado en una esperanza sin sentido. Pero luego, por supuesto, como siempre, la sirvienta dio un paso firme hacia la puerta y abrió. Gregor solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era: el procurador mismo.

Ya había llegado tan lejos en su intento que apenas podía mantener el equilibrio cuando se balanceaba con más fuerza y muy pronto tendría que tomar una decisión final, pues en cinco minutos serían las siete y cuarto, y entonces sonó el timbre de la entrada. «Es alguien de la oficina», se dijo a sí mismo, casi congelado, mientras sus patas bailaban con más rapidez. Por un momento todo se quedó en silencio. «No van a abrir», se dijo Gregor atrapado en una esperanza sin sentido. Pero luego, por supuesto, como siempre, la sirvienta dio un paso firme hacia la puerta y abrió. Gregor solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era: el procurador mismo.

¿Por qué Gregor era el único condenado a servir en una compañía donde el más mínimo descuido llevaría a la mayor sospecha? ¿Eran todos los empleados unos canallas?, ¿no había entre ellos ningún hombre leal y devoto que, si no había aprovechado ni siquiera unas horas de la mañana para hacer negocios, se dejaba llevar por el remordimiento y no podía levantarse de la cama? ¿No era en realidad suficiente con enviar a un aprendiz a preguntar —si es que era necesario— en lugar de que tuviera que venir el procurador mismo y, por lo tanto, tenía que demostrarle a toda la inocente familia que la investigación de este asunto sospechoso solo se le podía confiar a la inteligencia del procurador? Y más como resultado de la agitación en la que estas consideraciones pusieron a Gregor que por una decisión correcta, se levantó de la cama con todas sus fuerzas. Hubo un fuerte golpe, pero no un ruido realmente. La caída fue algo suavizada por la alfombra; también su espalda era más elástica de lo que había pensado, por lo que el sonido sordo no fue tan perceptible. Lo único malo fue que no había sostenido la cabeza con el cuidado suficiente y se había dado un golpe; giró y frotó la cabeza contra la alfombra con una mezcla de ira y dolor.

«Algo se cayó ahí dentro», dijo el procurador desde la habitación de la izquierda. Gregor trató de imaginar si algo similar a lo que le había pasado podría sucederle al procurador; uno tenía que admitir que existía la posibilidad. Pero como si diera una respuesta aproximada a esta pregunta, el procurador, en la sala de al lado, dio unos pasos decisivos y dejó que rechinaran sus botas de charol. Desde la habitación de al lado, a la derecha, la hermana le susurró a Gregor para decirle: «Gregor, el procurador está aquí». «Lo sé», se dijo Gregor, pero no se atrevió a levantar lo voz lo suficientemente fuerte como para que la hermana pudiera oírlo.

«Gregor», dijo el padre desde el cuarto de al lado, a la izquierda, «el señor procurador ha venido y pregunta por qué no partiste en el tren de la mañana. No sabemos qué decirle. Por cierto, también quiere hablar contigo en persona. Así que, por favor, abre la puerta. Él tendrá la amabilidad de disculpar el desorden en la habitación».

«Buenos días, señor Samsa», irrumpió el procurador amistosamente. «No se siente bien», le dijo la madre al procurador, mientras el padre todavía hablaba en la puerta, «no se siente bien, créame, señor procurador. ¡Por qué otro motivo perdería Gregor el tren! El chico no piensa más que en el trabajo. Casi me molesta que nunca salga por la noche; ahora estuvo ocho días en la ciudad, pero todas las noches se las pasó en casa. Allí se sienta a nuestra mesa y lee en silencio el periódico o estudia los horarios de los trenes. Ya es bastante distracción para él cuando se sienta a hacer calado[1]. Por ejemplo, en el transcurso de dos o tres noches talló un pequeño marco; se sorprenderá de lo bonito que le quedó, lo tiene colgado en su cuarto, lo verá inmediatamente en cuanto Gregor abra la puerta. Por cierto, me alegro de que esté aquí, señor procurador, nosotros solos no habríamos hecho que Gregor abriera la puerta; es tan testarudo y en verdad no se encuentra bien, aunque lo haya negado por la mañana».

«Buenos días, señor Samsa», irrumpió el procurador amistosamente. «No se siente bien», le dijo la madre al procurador, mientras el padre todavía hablaba en la puerta, «no se siente bien, créame, señor procurador. ¡Por qué otro motivo perdería Gregor el tren! El chico no piensa más que en el trabajo. Casi me molesta que nunca salga por la noche; ahora estuvo ocho días en la ciudad, pero todas las noches se las pasó en casa. Allí se sienta a nuestra mesa y lee en silencio el periódico o estudia los horarios de los trenes. Ya es bastante distracción para él cuando se sienta a hacer calado[1]. Por ejemplo, en el transcurso de dos o tres noches talló un pequeño marco; se sorprenderá de lo bonito que le quedó, lo tiene colgado en su cuarto, lo verá inmediatamente en cuanto Gregor abra la puerta. Por cierto, me alegro de que esté aquí, señor procurador, nosotros solos no habríamos hecho que Gregor abriera la puerta; es tan testarudo y en verdad no se encuentra bien, aunque lo haya negado por la mañana».

«Ya salgo», dijo Gregor lenta y deliberadamente, sin moverse para no perderse una palabra de la conversación. «De lo contrario, señora, tampoco me lo puedo explicar», dijo el procurador, «espero que no sea nada serio. Por otra parte, debo decir que nosotros, los hombres de negocios —como se podría desear, por desgracia o por suerte— muy a menudo tenemos que superar una ligera indisposición por razones del trabajo». «¿Entonces ya puede entrar el señor procurador?», preguntó el padre, impaciente, y volvió a llamar a la puerta. «No», dijo Gregor. En la habitación a la izquierda había un silencio vergonzoso, en la habitación a la derecha, la hermana comenzó a sollozar.

¿Por qué la hermana no se iba con los demás? Probablemente se había levantado de la cama y ni siquiera había empezado a vestirse todavía. ¿Y por qué lloraba? ¿Era porque él no se había levantado y no había dejado entrar al procurador, porque corría el riesgo de perder el puesto y porque entonces el jefe volvería a perseguir a los padres con las viejas demandas? Seguramente esas preocupaciones eran innecesarias por el momento. Gregor seguía aquí y ni siquiera pensaba en dejar a su familia. En ese momento probablemente estaba tendido en la alfombra y nadie que hubiera conocido su situación le habría exigido seriamente que dejara entrar al procurador. Pero debido a esta pequeña descortesía, para la cual se encontraría fácilmente una excusa adecuada más tarde, Gregor no podía ser despedido de inmediato. Y le pareció que sería mucho más razonable que por ahora lo dejaran solo, en vez de molestarlo con llanto y persuasión. Pero era precisamente la incertidumbre, la que acosaba a los demás y disculpaba su comportamiento.

«Señor Samsa», dijo en voz alta el procurador, «¿qué pasa?, se atrinchera en su habitación, responde solo con un sí o un no, hace que sus padres se preocupen innecesariamente y desatiende —esto solo lo menciono por casualidad— sus deberes vinculados a los negocios de una manera realmente inaudita. Hablo en nombre de sus padres y de su jefe y le pido encarecidamente una explicación clara e inmediata. Estoy sorprendido, sorprendido. Pensé que lo conocía como a una persona tranquila y razonable, y ahora de repente parece que quiere empezar a hacer alarde de estos extraños estados de ánimo. Aunque el jefe me dio una posible explicación de sus omisiones esta mañana —se trataba del cobro de deudas que se le confió recientemente— casi di mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser correcta. Sin embargo, ahora que veo su incomprensible terquedad, pierdo por completo todo deseo de defenderlo, incluso en lo más mínimo. Y su posición no es de ninguna manera la más firme. Originalmente tenía la intención de contarle todo esto en privado, pero como me hace usted perder mi tiempo aquí inútilmente, no sé por qué sus padres no deberían enterarse también. Así que su desempeño reciente ha sido muy insatisfactorio; no es una temporada especial para hacer negocios, lo reconocemos, pero no hay temporada para no hacer negocios, señor Samsa: no debe haberla».

«Pero señor procurador», Gregor gritó fuera de sí y olvidándose de todo lo demás en la consternación, «abriré inmediatamente. Un ligero malestar, un mareo, me impidió levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ahora estoy fresco de nuevo. Estoy por levantarme. ¡Un poco de paciencia! Esto no funciona tan bien como pensaba, pero ya estoy mejor. ¡Hay que ver las cosas que le pueden pasar a una persona! Ayer por la noche me encontraba bastante bien, mis padres lo saben, o, mejor dicho, ya ayer por la noche tuve una pequeña premonición. Deben haberlo notado. ¿Por qué no lo reporté a la empresa? Pero uno siempre piensa que sobrevivirá a la enfermedad sin quedarse en casa. ¡Procurador! ¡Perdone a mis padres! No hay ninguna razón para todas las acusaciones que ahora hace contra mí; tampoco se me ha dicho una palabra sobre ellas. Puede que no haya leído los últimos pedidos que le envié. Por cierto, aún puedo tomar el tren de las ocho, estas pocas horas de descanso me han fortalecido. Ya no lo entretengo más, señor procurador; estaré personalmente en el trabajo en un momento, tenga la bondad de decirles eso en la oficina y de enviarle mis saludos al jefe».

«Pero señor procurador», Gregor gritó fuera de sí y olvidándose de todo lo demás en la consternación, «abriré inmediatamente. Un ligero malestar, un mareo, me impidió levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ahora estoy fresco de nuevo. Estoy por levantarme. ¡Un poco de paciencia! Esto no funciona tan bien como pensaba, pero ya estoy mejor. ¡Hay que ver las cosas que le pueden pasar a una persona! Ayer por la noche me encontraba bastante bien, mis padres lo saben, o, mejor dicho, ya ayer por la noche tuve una pequeña premonición. Deben haberlo notado. ¿Por qué no lo reporté a la empresa? Pero uno siempre piensa que sobrevivirá a la enfermedad sin quedarse en casa. ¡Procurador! ¡Perdone a mis padres! No hay ninguna razón para todas las acusaciones que ahora hace contra mí; tampoco se me ha dicho una palabra sobre ellas. Puede que no haya leído los últimos pedidos que le envié. Por cierto, aún puedo tomar el tren de las ocho, estas pocas horas de descanso me han fortalecido. Ya no lo entretengo más, señor procurador; estaré personalmente en el trabajo en un momento, tenga la bondad de decirles eso en la oficina y de enviarle mis saludos al jefe».

Y mientras Gregor se apresuraba a expresar todo esto y apenas sabía lo que decía, se había acercado al armario con facilidad, probablemente como resultado de la práctica que ya había ganado en la cama, y ahora trataba de incorporarse junto a él. En realidad quería abrir la puerta, que lo vieran y hablar con el procurador; estaba ansioso por saber qué dirían al verlo, aquellos que ahora le exigían tantas cosas. Si se asustaban, Gregor no tendría más responsabilidad y podía permanecer callado. Pero si aceptaban todo con calma, entonces no tenía razón para alterarse y, si se apresuraba, podía estar en la estación a las ocho en punto.

Al principio se resbaló unas cuantas veces con la lisa superficie del armario, pero finalmente se impulsó una vez más y se levantó; no prestó atención al dolor en el abdomen, no le importó cuánto le ardía. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, de cuyos bordes se agarró con sus pequeñas patas. Y al hacer esto también ganó control sobre sí mismo, así que se quedó callado; ahora podía escuchar al procurador.

«¿Entendieron una sola palabra?», el procurador les preguntó a los padres. «No se estará burlando de nosotros, ¿verdad?». «Por el amor de Dios», gritó la madre sin dejar de llorar, «quizá está gravemente enfermo y nosotros lo estamos atormentando. ¡Grete! ¡Grete!», gritó entonces. «¿Madre?», respondió la hermana desde el otro lado. Se comunicaron a través de la habitación de Gregor. «Tienes que ir a buscar al doctor inmediatamente. Gregor está enfermo. Ve rápido por el doctor. ¿Oíste cómo hablaba tu hermano hace un momento?». «Era la voz de un animal», dijo el procurador, notablemente más tranquilo en comparación con los gritos de la madre.

«¡Anna!, ¡Anna!», gritó el padre a través del vestíbulo hacia la cocina y aplaudió un par de veces, «¡hay que conseguir un cerrajero inmediatamente! Y en el acto las dos chicas, con las faldas haciendo ruido, salieron corriendo por el vestíbulo (¿cómo se había vestido tan rápido su hermana?) y abrieron de golpe la puerta del departamento. Ni siquiera se escuchó un portazo; la habían dejado abierta, como es habitual en las viviendas donde ha ocurrido una gran desgracia.

*****

Nota:

[1] Calado: Labor que consiste en taladrar el papel, tela, madera, metal u otra materia, con sujeción a un dibujo (DRAE).