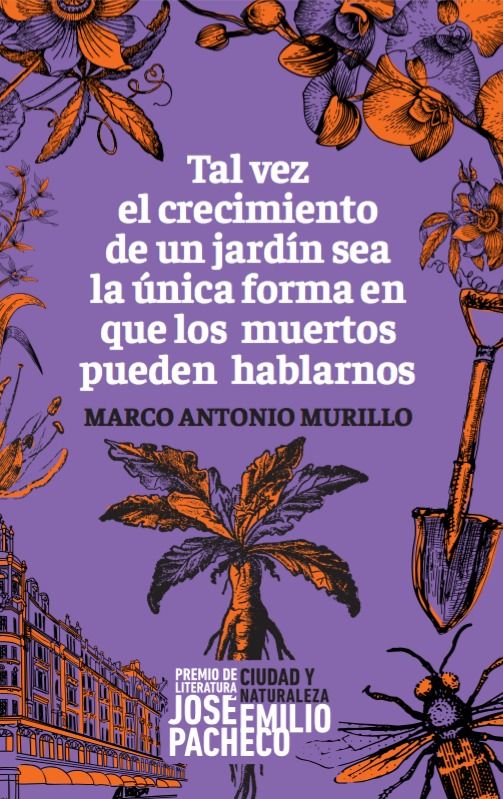

Tres poemas del libro “Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos” (Universidad de Guadalajara, 2021) precedidos por un comentario de Francisco Trejo.*

Si la poesía es la relación del ser humano con la naturaleza, Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos lo reafirma de una manera insólita. En esta propuesta de kosmos narrado, la voz lírica medita acerca de lo humano y lo vegetal -acertando en sus semejanzas-, tras la lectura de un libro de botánica tocado por la muerte y la poesía. Como misteriosos asfódelos, del problema fractal emergen nombres verídicos y ficticios, incluyendo el del autor.

A la manera del paradigma borgiano, lo imaginativo y lo real se intersectan constantemente en una pregunta: “¿Qué es la naturaleza?” Sumario de voces y discursos, religiosidad de la vegetación, salmos segadores, son algunos conceptos que se piensan, mientras se descubre este jardín que rumora, desde el humus, “cuál es la historia de la hierba, sino la memoria de lo arrancado y vuelto a arrancar/ para que nunca eche raíces”. La presente obra coloca a Marco Antorio Murillo como uno de los poetas mexicanos más complejos e inquietantes de nuestro tiempo. Francisco Trejo

EN DEFENSA DE ALLEN GINSBERG

Como un naranjo sordo

la tarde de Nueva York entra

por las persianas y se lucifera

en el olor pálido de una pipa.

Jadeante de marihuana, exhausta

de cenizas es un colibrí

asomado a la boca de Allen Ginsberg,

como a la luz podrida de un girasol.

Y Ginsberg, enemigo del blanco y negro de ciertos sentidos,

comienza a mirar las ramas

que le salieron a algunas líneas suyas:

¿Es sólo el sol

que brilla

una vez

para la mente, el chispazo

de la existencia

que nunca existió?

Fumar, entonces, es esto:

no una neblina muerta, sino el sol

de quemarse el cerebro

y que las neuronas sobrevivan a las cosas pasajeras.

Los muertos perduran

entre los muebles crudos de la habitación.

Ocre es el oxígeno que respiran para impregnar sus huesos

por última vez de una primavera humeante.

Acaso de las hierbas quemadas vengan

sus olores detenidos en el tiempo,

eso que de su rumor ha quedado:

aspirar es presentirlos,

respirarlos es soñar con los pulmones

un huerto de milagros vegetales.

Ginsberg, el botánico maldito,

el segador de humo, cala

los rescoldos de su pipa

y de una bocanada concluye su poema:

¡Muerte, contén a tus fantasmas!

Ahora las sílabas se han vuelto

delgados tallos de cristal

que astillan y tajan y cortan si la mano

necia intenta corregirlas.

No es cierto que el verso sangre, uno,

acostumbrado a la vida, es el que sangra.

THE EMILY DICKINSON’S HERBARIUM

Todo poema es un arte botánica.

Lo dijo Emily Dickinson,

o cuando menos lo pensó,

mientras diseccionaba un par de versos

y oía el aire tímido de Massachusetts

correr entre los árboles que visitaban Main Street.

Rota alcancía de olores

fue el poema, era una mañana

de sabiduría vegetal:

las estrofas

saltaban de los espinos de la memoria

y se confundían con los fantasmas del olfato.

De pronto, escribir

se parecía a salirse de nuevo

de la habitación (casi siempre cerrada)

y encontrar alguna flor que aún hable del frío:

cómo el invierno nunca muere,

cómo persiste en las fibras

que retuercen la primavera.

El Lilium lancifolium, por ejemplo, o lirio tigre,

era como apretarse el calor en los huesos

y escribir contra el herbario:

es tan poco el trabajo de la hierba, al morir

debe deshacerse en fragancias

que se queman dormidas.

Es tan poco el trabajo del poema

que apenas si abona algo a la tierra,

ese sentir que tras cada línea,

cada verso recién regado,

los muertos

nos dan el último nervio de su juventud.

O acaso afuera de la habitación, lejos

de una mesa dispuesta para la soledad,

las hierbas, las plantas y los árboles

sin más fruto que la muerte de la tarde,

nada dicen

de esta vida, sólo crecen esperando

a que las estaciones o las pisadas

de algún animal digan algo por ellos.

DÍAS DE CARLOS CUANDO DESPERTÓ

En Nueva Jersey, William Carlos Williams

se ocupó de la poesía y pensó

en el crecimiento y cuidado

de algunas plantas.

Las procuró diariamente con agua y abono,

ya hinchadas de cierta luz, las vio,

entonces leyó en la enciclopedia

que no eran especiales, se llamaban asfódelos.

Asfódelos o gamones:

planta raramente aromática, herbácea

de raíces tuberosas,

de tallo erecto y lampiño

y hojas basales en forma de espada. Sus flores,

como espigas, no sirven para cantar: mueren

cuando se enferma

la primavera.

Después de un paro cardíaco,

Williams recordó las flores de ese jardín.

Luego le escribió a su mujer:

Del asfódelo

yo vengo, querida

a cantarte.

Quiso decirle que justo

en nuestros jardines, los muertos

también participan de algunas labores botánicas:

en su quietud de seca orquídea, en su nada

quehacer sombrío, los muertos cosechan

pequeños bulbos ovalados, falsos frutos

que no podemos comer por ahora.

Mientras anochecía en el jardín, una tras otra

las hierbas iban perdiendo el sol,

se multiplicaban

en una leche oscura, se guardaba

entre sus raíces el tiempo

detenido de los muertos

y en el tallo el olvido de los vivos.

Tal vez el crecimiento de un jardín

sea la única forma en que los muertos

pueden hablarnos.

Los oímos,

los escuchamos

en el crujir de ramas,

en el viento que dobla y mueve

las hojas

como una estación en tránsito.

Estoy seguro que mientras Williams

le escribía a su mujer, pensaba que las líneas

de cultivo en el jardín, irregulares,

se parecían a la duración de algunos versos suyos:

Cuando hablo de flores

es para recordar

que en un tiempo

fuimos jóvenes.

Le debemos tanto

a nuestros muertos, el gusto

por algunas especies

de plantas que inútilmente crecen

en nuestro jardín, y la pena

de extrañar la vida

cuando estamos enfermos.

*El poemario “Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos” fue ganador del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza “José Emilio Pacheco” 2020 otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.