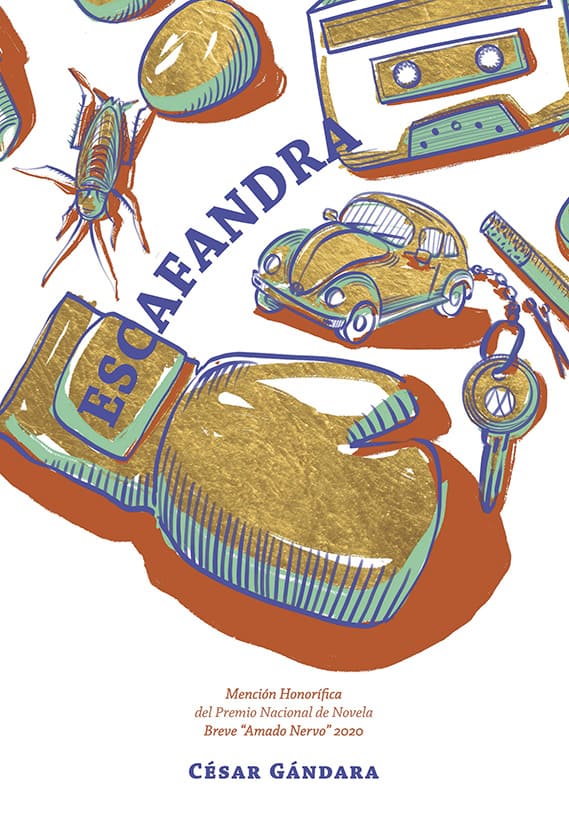

En “Escafandra” (Ediciones del lirio, 2022), el autor ejecuta con maestría el arte narrativo para dejar plasmado, como si fuera una fotografía, un tiempo y un espacio ya lejano en torno a un México que parece alejarse y cambiar todos los días. Esta novela fue ganadora de la mención honorífica del Premio Nacional de Novela Breve “Amado Nervo” 2020.

No era muy bueno para eso de la cocinada. Al principio, cuando recién me mudé al cuartucho, sólo comía naranjas y plátanos. Mi habitación parecía un almacén de polvo y con esas frutas no tenía que preocuparme por salir al baño a lavarlas. Su cáscara las cubre de gérmenes y son fáciles de pelar. El problema era que se echaban a perder muy pronto. No tenía refrigerador, y hacía falta proteína en mi dieta.

A veces llegaba a casa cuando la tienda de la esquina seguía abierta, entonces me compraba un litro de leche y unas galletas Marías. Para cuando regresaba a mi cuarto ya sólo quedaban los empaques en mi mano. Y los sándwiches eran algo demasiado costoso y elaborado: Untar las rebanadas de pan con mayonesa, ponerle bolonia y aguacate. Entonces fue cuando llegó una gran revelación a mi vida. Hacía sombra en el gimnasio, ya casi amanecía, cuando don Goyo se sentó en una banca frente a mí y sacó una bolsa de papel con un huevo cocido. Se acomodó tranquilamente en la banca y mientras conversaba con uno de los sparring comenzó a pelarlo. Sus manos gruesas y callosas le quitaban la cáscara con delicadeza, parecía que lo acariciaba.

Mientras brincaba la cuerda, mis ojos se perdían en el huevo recién pelado, la piel blanca, tersa y brillante, hasta que don Goyo finalmente se lo llevó hacia la boca. De una mordida engulló la mitad. Y ahí seguía él, muy orondo, echándole unos granitos de sal antes de devorar el resto de otro bocado. Eureka, la revelación vino a cambiar mis hábitos, esa dieta había aparecido para acompañarme durante gran parte de mi vida.

A partir de entonces compraba una cartera de huevos cada que mi presupuesto me lo permitía. Treinta huevos caben en una cartera, los hervía en dos tandas, y volvía a ponerlos en la cartera. Los iba consumiendo a libre demanda. Cuatro cada vez que salía a la calle. Si me levantaba en la madrugada para ir al baño comunitario, me llevaba uno de camino y me comía otro cuando volvía a acostarme. Sólo necesitan un poco de sal, y si tienes ganas de algo diferente, les puedes poner pimienta. Me compraba un bote de cátsup para ir variando un poco. Huevos y café, esa era mi base alimenticia.

Gracias a ella sobreviví durante mucho tiempo. La mejor manera de saber si yo había pasado por un lugar eran las cáscaras regadas por el suelo. Era un consumidor empedernido de huevos cocidos, el único problema, como todo en la vida, fue el aburrimiento. Entonces comencé a experimentar otras posibilidades. Me di cuenta de que si los calentaba menos tiempo, la clara se endurecía y la yema permanecía líquida. También desayunaba huevos tibios para variar un poco, pero no dejaban de ser huevos pasados por agua. De no ser por el café no lo habría soportado.