Después de un accidente que a la postre resultó fatídico, Ana María pasó tres años entrando y saliendo de una clínica en Hermosillo, ciudad en la que culminó la última de sus vidas. Tras su muerte, la biografía secreta de su pasado dejó ver una de las primeras: vivió en la Ciudad de México, tuvo un marido, cuatro hijos y lo abandonó todo. Las hebras que engarzan ambas existencias están contadas en esta novela que es al mismo tiempo una hagiografía de la pérdida, una carta de amor, un caleidoscopio del duelo, una búsqueda y un hallazgo.

La gramática de los muertos

Mi madre está sentada en una silla de metal, justo debajo del cobertizo de su casa. No debería estar ahí, silbando con inocencia, canturreando sabe qué cosa, como si el universo no se hubiera plegado sobre ella. Pero ahí está, a pesar de que está muerta. Se balancea con las patas traseras de la butaca y el respaldo hace un clinc al topar con la pared. Vuelve hacia adelante, recupera el equilibrio y se planta en el suelo. Me acerco a ella y me reconoce. Sonríe. En su cabello hay un montón de tierra oscura que se desploma con cada movimiento. Las uñas diminutas están ennegrecidas, la ropa está manchada con aceite y tiene las mejillas raspadas. Sé lo que está pasando. Observo sus pies descalzos y debajo de ellos hay una estela de arena que avanza hacia la calle y se pierde al doblar la esquina. La vieja ha salido de su tumba y se ha arrastrado hasta aquí. Siento un pellizco en la panza. Así empiezan las películas de zombis, me digo. ¿Será prudente acercarme?

Es muy probable que al abrazarla no pierda la oportunidad de arrancarme el cuello a mordiscos. Doy un paso hacia adelante y extiende sus brazos sin levantarse. Cierro los ojos. Aquí es cuando la música tiende a mutar. Los violines dan paso a la histeria y se inaugura el festival de la carne.

—Por fin llegas —escucho la voz de mi padre.

Levanto los párpados. El hombre está junto a su esposa, lleva un pantalón de vestir y camisa, lo cual es raro porque siempre anda en calzoncillos. Me hinco frente a mi madre y le tomo las manos. Siento la suavidad de la arena en mis rodillas, los huesos de sus falanges con la piel de mis dedos y el fémur aún tibio con mi codo. Ladea su cabeza y una cascada de arena cae de su mollera. Siento un cariño inmenso por mi viejita y entonces la miro a los ojos. Son distintos, tienen una película gris, tornasolada. Presto atención al iris y no es redondo, sino cuadriforme. También la pupila. La luz revienta en su superficie y sale disparada hacia los lados. Siento que está mirándome, pero desde otra parte, a la distancia, como si los globos oculares sólo fueran periscopios que maniobrara desde el fondo de su cráneo. ¿Estás ahí dentro, Ma? ¿Eres el homúnculo de Paracelso? ¿Segura que no quieres comerme el cerebro? Madre no sería un zombi notable si llegara a perder sus dientes postizos. Iría por ahí besando amablemente un brazo, una pierna, una cabeza, sin poder hacerse con un pedazo de carne decente. Sé que estoy soñando, porque las paredes tiemblan, se estremecen como latidos y el cielo, nebuloso y tenue, parece una membrana a punto de reventar.

—¿Qué haces aquí, Ma? —pregunto sin soltarla.

—Balan rrubinyu —me muestra los dientes.

—¿Cómo? —aguzo el oído, esperando que lo repita.

—¡Balan rrubinyu! —me toma un brazo y finge morderlo.

—Dice que sí comería carne —traduce mi padre.

Entiendo que ha escuchado mis pensamientos. Puse en duda su competencia caníbal en el Apocalipsis Zombi y ahora resulta que tiene poderes telepáticos. Me da un poco de vergüenza, me siento expuesto, despojado de mi pretendida sensatez, pero al mismo tiempo, cautivado

por las habilidades inéditas que mi madre ha desarrollado al atravesar el famoso Río Estigia. ¿Por qué mi padre puede entenderla? ¿Ha muerto también? Y yo, ¿por fin estoy echado bocarriba con la boca llena de vómito y los ojos en blanco? Seguro expiré de manera humillante. En el retrete, leyendo un artículo sobre los nombres más raros que existen en el mundo. Rey Follador Martínez, James Bond Pereira. Y si es así, ¿por qué no comprendo yo sus palabras? ¿Hay que tomar un curso? Qué joda seguir estudiando en el más allá.

—Bayi yara gulu guybin —miro a mi padre para que traduzca el nuevo enunciado espectral, mientras madre me acaricia la cabeza.

—…

—Dice que no estás muerto.

—Qué alivio.

—Balan dugumbil banju —me mira directamente y sus pupilas de polímero brillante parecen despegarse un poco en las orillas, un destello violeta es absorbido al fondo.

—…

—Ahora te va a explicar por qué vino a buscarte.

—Dime, Ma.

—Nada yanu baluguya. Nada yalay galabara ninanu. Bayi yara bagalnanu yurigu banaganu. Bala dagun. Balan dugumbil nangul yarangu bayan. Nada walmbiyirinu. Balan. Balan —todo esto lo dice sin pausas, con naturalidad. Se han invertido los papeles, al principio de nuestra relación era yo el que balbuceaba sin sentido.

—Tu madre tiene que cruzar una llanura, un humedal seco, resquebrajado. Pero lleva horas sentada esperando que los árboles la dejen pasar. Ha visto en ellos al hombre que caza canguros con una lanza. En las noches cuando duerme, puede escucharme cantar, aunque no verme, y

sueña con un montón de pájaros que se esfuman en el horizonte. Y cuando despierta sabe que ella misma debe ser uno de esos pájaros que arden con el sol.

No puedo reconocer ni un átomo de sentido en los enunciados de mi padre. Ni tampoco comprendo un tono, o un acento en la nueva lengua de mi madre. Sospecho que el idioma que hablan los muertos tiene fonemas nuevos e impenetrables para quienes todavía estamos vivos. Pero eso no es todo, la brecha acústica, representada en el mundo físico por aullidos, lamentos y sollozos fantasmagóricos que provienen de la oscuridad, es sólo el principio de una desconexión semántica mucho más abismal en términos cuánticos. La gramática de los muertos es compleja e inefable porque suspende el tiempo, mientras que nosotros quedamos encarnados en él. Imaginamos la vida y su misterio en una línea que avanza y que jamás retrocede, un renglón abstracto del cual somos su centro. No. El pasado, el presente y el futuro se mezclan dentro de una esfera en la que estamos confinados, porque tanto las ideas pretéritas como las ulteriores son parte del lenguaje mismo. No hay cómo escapar de él. Los vivos no pueden decir «estoy muerto» sin comprometer el principio de verdad. El idioma de los vivos se alimenta de esos pliegues fraccionados en segundos, minutos, horas, días, semanas, años. Incluso, uno se engaña y pretende contener el infinito en palabras como siempre, eterno, inmortal, perpetuo, pero la voz, irrevocablemente, se quema en el acto. Es la trama de los objetos orgánicos. Sin tiempo no hay mutaciones, ni erosión, ni existencia y, por supuesto, tampoco un final. En contraste, fuera de este globo lingüístico de los vivos, el lenguaje de los muertos tiene otras propiedades: resiste y trasciende los límites. Cada articulación, por más mínima que sea, reproduce un eco en todas las trayectorias. La sustancia de sus fonemas se esparce reventando cada una de las dimensiones. Cuando dicen hola, ribera, sueño, o lo que sea, lo dicen desde antes del idioma y después del idioma. Sus vocablos preceden al nacimiento de los vocablos y a la extinción de todas las palabras, de todas las bocas y de todas las lenguas. Sus verbos están ocurriendo porque hablan desde el otro lado del muro del tiempo. Si dicen quiero, llevan queriendo desde que el universo era un punto suspendido en la nada. Y lo seguirán queriendo hasta que el cosmos retroceda y desaparezca. No es el quiero vital, efímero e insignificante cuando queremos un helado, un hijo, un automóvil o curarnos del cáncer. Quieren eso que ignoramos. Quieren eso que no podemos articular. Quieren como un aborigen quiere arrancar un corazón con una cuchilla de obsidiana para celebrar la vida. Quieren lo incomprensible en nuestros términos, lo que no abarcan las palabras. Y ahí, en esa extensión intemporal, para ellos somos como el insecto prehistórico atrapado en el ámbar. Su mirada oculta en la transparencia nos atraviesa e interpela. Nos confunde. Su gramática opera con distintos atributos, por lo que, al traducir sus pensamientos (como ahora mismo lo hace mi padre en este sueño) las expresiones de nuestros muertos parecen metáforas o analogías extravagantes, retazos simbólicos de ideas mucho más complejas que están, por supuesto, más allá de nuestro entendimiento. Sus oraciones son como cuentos surrealistas que provienen de una sensibilidad ajena al sentido, a la coherencia, al relato cerebral. Y ahí, en la perplejidad, en medio del caos semántico, en el poema accidental: la piel y el espíritu se trastocan.

—¿Hacia dónde te llevo, Ma? —intento cargarla.

—Bayi yaradaran banju —apunta hacia atrás de mí.

—Dos hombres-árbol vienen hacia acá —dice el viejo.

—¿Qué hombres? —volteo de inmediato por encima del hombro. La luz intensa me quema las córneas. El destello lo cubre todo alrededor y siento que el disparo me funde las retinas. El dolor me consume, suelto a mi madre y me llevo las manos al rostro. Presiento que algo

al interior se licúa. Una masa gelatinosa me escurre por la boca y las fosas nasales y se acumula en mi barbilla. La carne del cuello se corroe y se disuelve y produce un agujero que deja ver la tráquea. Intento cubrirme la herida, los líquidos que imagino son sangre, mucosa y pus,

se filtran entre los dedos y sale humo a bocanadas con cada exhalación. Algo bloquea la entrada de aire. El oxígeno se ha ido. Me ahogo en una nube gris.

Despierto alarmado con la garganta seca y los labios como dos cascarones de huevo. Los rayos del sol me golpean en la cara. Me incorporo de inmediato para no perder la vista. Corroboro mi estado sólido. Palpo con orgullo y sosiego la manzana de adán. No me he convertido en un pudín todavía. Pienso en el extraño mensaje de mi madre. Le doy vueltas inútilmente porque, en términos generales, no entiendo nada. ¿Quiere que derribe un árbol? ¿Que compre un pájaro? ¿Que vaya a nadar a un río? Aturdido, aunque también melancólico, voy a casa a visitar a mi padre y cuando entro, me recibe con la noticia de que, luego de varios meses, por fin ha podido soñar con su mujer. Antes de revelarle que hemos coincidido con Ana María en el baldío onírico, me explica que estaba sentada en el mismo lugar en el que yo la he soñado unas horas antes. «Tenía la ropa llena de tierra y sus ojos eran como dos cubos negros», dice sonriendo. Elijo guardarme la coincidencia para no robustecer la superstición, porque lo conozco y si se entera que hemos tenido contacto simultáneamente con ella, no volverá pelar un ojo, tratando de descifrar su significado. Me pide café y, a tientas, deslizándose por la pared, busca el sofá y se pone a cantar mientras el agua hierve en la cocina. ¿Escuchas, Ma? El hombre ciego, echado en tu sillón preferido, tampoco puede verte, pero en la oscuridad, tu imagen, o más bien, el recuerdo de tu imagen, lo pone de buenas, aunque llegues en plan zombi.

Fuera del tiempo, vieja, nos arrastras en el lenguaje.

Quizá debo caminar hacia el pasado y hacia el futuro sincrónicamente para recuperar los principios del idioma de mi madre. Debo instalar una palabra en cada una de sus apariciones. La única manera de hablar su dialecto fantasma es revolver la carne con la transparencia, ver hacia el otro lado, a través de su cuerpo traslúcido, para que nunca se desvanezca y, como la lengua, sólo se extinga cuando ya todos nos hayamos marchado. Porque a cada muerto le corresponde una extinción lingüística. Ésta es la de Ana María.

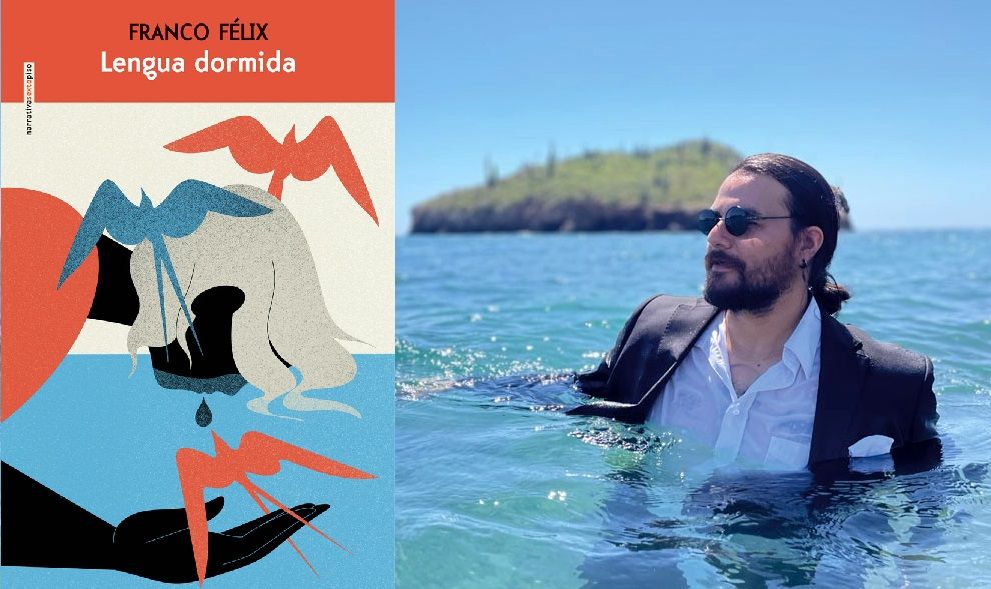

Para leer una entrevista/ensayo que Mario Lope realizó sobre Franco Félix, haz click aquí.