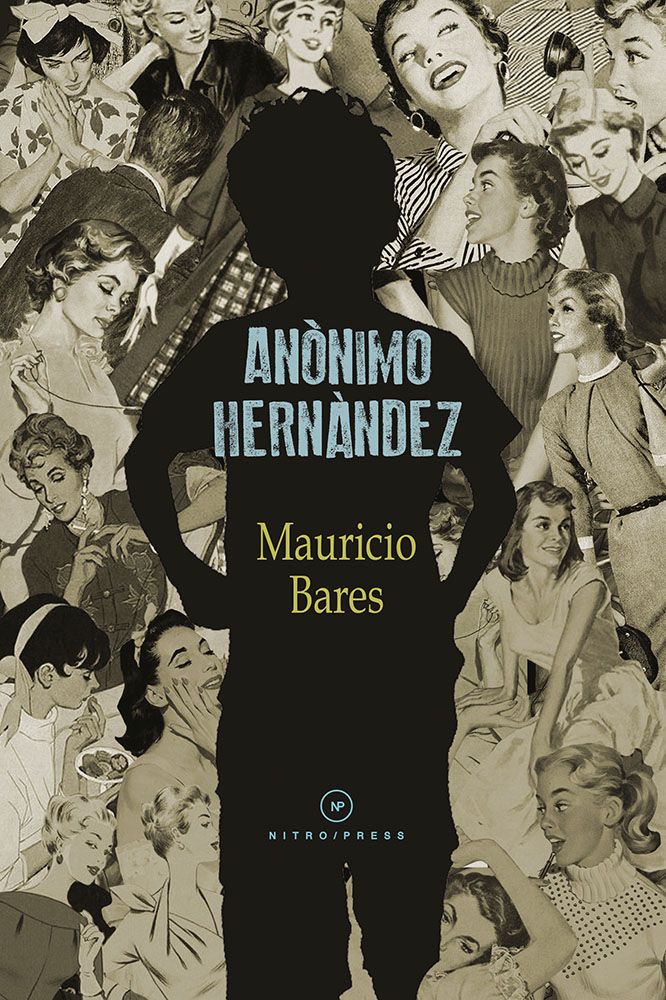

El siguiente fragmento de la novela Anónimo Hernández es publicado con permiso de Nitro/Press y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Capítulo 2: un hombre es un nombre es su nombre

La segunda diferencia entre mis hermanas y yo era una letra: la o. Mi padre tardó años en conseguir un espacio en la iglesia para mi bautismo: Dios debió aceptarme en su reino cuando yo ya podía mencionar su nombre.

Aquella tarde quizá establecía el límite entre prehistoria e historia. Un atardecer soleado que se nubló de pronto, mientras dos de mis hermanas se encargaban de bañarme y ataviarme con un trajecito azul tejido a máquina y aquietarme el cabello con jugo de limón y calzarme unas botitas blancas. Al salir de casa, el cielo ensombrecido soltó sus primeras gotas y toda la familia tuvo que correr para que no se esmirriaran los vestidos de tul espumado y los peinados de crepé. Doblamos Victoria y corrimos frente a las confiterías de Marroqui, y las tiendas de ultramarinos, las juguerías y los kioskos de periódicos de Ayuntamiento.

Mi primera visita a una iglesia resultó imborrable: las imposibles expresiones de los santos, la amplitud intimidatoria del espacio, el mareo inducido por los vapores del copal, la música lúgubre y sus cantos, el pertinaz cuchicheo de las plegarias, la lengua muerta de sus misas sumisas, el seseo y el susurro de sus confesiones, amén.

E, infaltable, el llanto de otro niño en busca de auxilio, como un llamado de alerta a los demás infantes en el templo, quienes comenzamos por asustarnos y luego por llorar para correr la voz, un llanto conjunto que quedó atrapado en el eco del recinto.

Allí estábamos mi padre, mi madre y yo, avanzando por la fila en espera de turno para tener mi primer contacto con Dios, mis padres tomados del brazo como no lo hacían nunca, mis doce hermanas sentadas en alguna banca del fondo junto a una vecina, doña Concepción, vaya nombre, todos escuchando el chillido de los niños pidiéndole a Dios que les evitase tener contacto con Dios, revolcándose en el aire sostenidos por los brazos traidores de sus padres al sentir el agua divina escurrir por sus cabezas.

Y por fin llegó mi turno. Mi padre se aclaró la garganta para explicar al párroco que mis padrinos no habían podido asistir debido a bla bla bla, aunque la verdad habría sido más fácil de entender: nadie quería relacionarse con semejante monstruo, mucho menos tenerlo bajo su padrinazgo. El mismo sacerdote fue incapaz de contener una expresión de repugnancia al mirarme, dejando bien claro que si de él hubiera dependido yo no habría tenido ningún acceso ni contacto con el Ultraterreno (o Ultramarino). Cuando el padre preguntó cuál sería mi nombre, mi padre pronunció el suyo.

—Acérquenlo —ordenó el padre a mi padre. Al verme alzado en vilo y puesto bocarriba, la luz de los candelabros cayó de lleno sobre mis ojitos, mientras veía el centro profundo de la cúpula con sus vitrales bíblicos, mismos que comenzaron a iluminarse con los rayos de una tormenta. Mi visión fue invadida por las caras acechantes del padre y de mi padre. Entonces, cuando acercaron mi cabeza a la pila bautismal para recibir el agua santa, retumbó un trueno sacudiendo la paz de la iglesia y haciéndome presa del pavor. Pataleé con todas mis fuerzas como seguramente jamás lo había hecho ningún niño y antes de que el agua celestial me purificara con sus gotas redentoras, antes de que Dios me aceptara en sus dominios bajo el nombre de mi padre, una de mis botitas de charol blanco se incrustó con firmeza en la sacra dentadura del párroco.

Se alzaron voces de alarma y se multiplicaron con el eco, mientras los brazos de mi padre me zarandeaban en las alturas y las luces de los candelabros bailaban por todos lados. La misa se tornó en un pandemonio y los niños chillaron ensordeciendo los gritos de sus madres. La gente le preguntaba al cura si se encontraba bien. Tras unos instantes de confusión, el rostro se le llenó de odio y la boca de sangre. El padre me arrebató de los brazos de mi padre, me colocó bocabajo, entre axila y brazo, para sumergir mi cabeza en la pileta de agua bendita.

De ese modo, entre el borboteo, se ahogaron todos los gritos y cantos y lloriqueos.

Aquélla fue mi primera, última y única visita a una iglesia.

***

Si a Dios lo conocí cuando ya era capaz de pronunciar su nombre, también vi mi acta de nacimiento recién expedida cuando ya podía leer en ella el mío.

Tras el incidente en la iglesia, mis padres me enclaustraron como medida punitiva y precautoria. Corrían los chismes de que en casa habitaba un monstruo que no se había dejado bautizar, que Satanás había enviado una tormenta aquella noche para protegerme, que tenía pezuñas en vez de pies. La noche del fallido bautismo, mi padre decidió que yo no habría de llevar su nombre y de esa manera permanecí varios meses ante las leyes del cielo y de los hombres como anónimo.

Y no es que eso le importe demasiado a un niño, menos aún cuando se le prodigan todo tipo de atenciones y enseñanzas. Si después pude leer mi nombre en mi acta del registro civil era porque ya leía con cierta fluidez, aun cuando apenas dominaba el andar en dos patas. Con tantas hermanas y tanta diferencia de edad con respecto a ellas, mi casa era un caldo de aprendizaje donde yo me había convertido en una esponja. A falta de comida para aplacarme y de juguetes, que se limitaban a un trozo de madera y a un cojín remendado, mis hermanas hablaban y hablaban explicándome el mundo. Hasta que mis juguetes más preciados fueron sus polvosos libros escolares en desuso. Prematuro, débil, pequeño, me costaba trabajo llevarme una cuchara a la boca, pero no necesitaba de gran coordinación para pasar las páginas y analizar problemas de aritmética elemental.

Carecer de un nombre no significaba nada para mí. En el ambiente familiar bastaba que me llamaran impersonalmente con un oye o mira, con imperativos como ten o toma. O que me mencionaran con expresiones como niño ven aquí, o el niño ya se zurró, pues desde los dos años les había pedido que dejaran de llamarme nene o bebé.

Como en cualquier familia, mis hermanas habían heredado defectos y virtudes de nuestros progenitores en diferentes medidas y combinaciones, considerando que a veces los defectos se convertían en virtudes y las virtudes en defectos. A mi padre, por ejemplo, lo veíamos ir y venir lleno de confianza. Ignorábamos si su exceso no era más que una pantomima para disfrazar sus carencias. Aprendimos que no se trataba de una confianza en él, sino en saberse capaz de esgrimir argumentos en su favor, que por descabellados que fueran, él conseguía estructurar de manera aceptable.

Y la cena era una reunión propicia para sus despliegues de ingenio. La austeridad de la mesa no restaba jovialidad a esos momentos en que mi padre se sentaba rodeado de doncellas que lo amaban y que repetían en sus personas la atractiva firmeza de mi madre y el carácter dicharachero y seductor de él.

Hasta que una noche, varios meses después del fallido intento de bautismo, justo al terminar de cenar, mis hermanas anunciaron una sorpresa:

—El niño ya sabe leer —dijo una de ellas, la que me tenía en sus piernas, quizá Iliana.

Mis padres ignoraban que unas horas antes, luego de muchos ejercicios, había leído trabajosamente en una caja de cartón donde mi madre guardaba los platos limpios: MANÉJESE CON CUIDADO. Lo había hecho en voz alta, sintiendo un hueco en el estómago y un ligero vértigo. Algo nuevo se revelaba ante mis ojos: MANÉJESE CON CUIDADO. Algo se había puesto en marcha. Chirriaron los ejes de la tierra, crujió el mundo abriéndose a mi alrededor, y de repente me sentí cayendo sin remedio presa del vértigo.

—El niño ya sabe leer —insistió mi hermana.

Mis padres se miraron sin entender. Mi madre puso un frasco de Nescafé frente a mis ojos, cuya etiqueta leí de corrido, sin entonar ni pausar adecuadamente. Tras un instante, mi padre sacó de su bolsillo una tarjeta de presentación:

—Entonces podrás ver que aquí dice Sastrería —dijo con una sonrisa que no le conocía.

—Dice Sitio de Taxis La Alfombra Voladora.

Mis hermanas aplaudían y reían, sin ver el estupor en el jefe de familia. Mi mamá no supo a quién felicitar. Le parecía ridículo congratular a un niño que apenas tenía dientes.

Hicieron algunas pruebas más para celebrar aquel logro común.

—¿Qué número es ése en el calendario? —dijo Vania, quizá.

—Mil novecientos sesenta y cinco.

—¿Y en qué año naciste?

—Mil novecientos sesenta y tres.

Después del pasmo, se disipó la novedad, lo que mi padre aprovechó para volver a uno de sus temas favoritos:

—Los nombres deben ser bonitos para que la gente se acuerde de ellos y no se los cambalachen por apodos —dijo masticando un bocado—, a ver, para qué escogerle nombre a un cristiano si toda su vida van a llamarlo como perro: Rafa, Tito, Lalo.

Mis hermanas se sabían el argumento de memoria, pero les hacía gracia escucharlo porque ellas eran las beneficiarias de su práctica. Ingrid, Paola, Julia, Elisa, Sofía, Greta, Iliana, Carola, Nadia, Leonora, Vania, Irina.

—¿Pa qué ponen a los niños nombres de grandes hombres? ¡Julio César!… ¡Jesús!… ¡Adolfo!… A ver, Napoleón, ¿ya lavaste los platos? —preguntó señalando hacia un emperador invisible en un rincón de la cocina.

En el calor del momento, mi padre escribió algo en un papel y me lo mostró sólo a mí. No me atreví a leerlo en voz alta. Sólo hice pucheros y comencé a llorar.

Si Wagner era un nombre de pila en Brasil, ¿no estaba mi padre en todo su derecho de nombrarme honrando al máximo —y único— compositor que había escuchado en su vida, Don Anónimo Veneziano? De hecho, ¿si existían nombres como Antonio y Jerónimo, por qué la gente se habría de burlar por llamarme Anónimo?

Mientras argumentaba lo anterior, mi padre mostró el papelito a todos. Y con ello, la propuesta quedaba planteada. Mis hermanas quedaron estupefactas. No sabían en qué momento había terminado la broma, ni si ya había terminado.

—Ya te dije que eso no es un nombre —refunfuñó mi madre rumbo a la cocina.

—Ni tú ni yo, que decidan ellas. Vamos a botar como pelota y a votar como familia.

—A mí no me metan —dijo una.

—Ni a mí —dijeron las otras. Sólo una, tal vez Carola, no lo noté porque yo seguía llorando, votó a favor con tal de irse a dormir.

De esa manera mi padre me legó la nada despreciable oportunidad de, llegado el momento, nombrar a mis hijos, verdaderos monos gramáticos, con nombres no menos lingüísticos como Sinónimo, Antónimo y Parónimo. Y siendo niñas, Prosodia, Poética y Prosopopeya.

***

Mauricio Bares (CDMX, 1963). Escritor, editor y traductor mexicano. Ha residido en Ámsterdam y Londres.Es autor de los libros de narrativa Streamline 98, Sobredosis, Ya no quiero ser mexicano, La vida es una telenovela, y de Posthumano (finalista en el Premio Anagrama de Ensayo, España). Algunas de sus obras han sido adaptadas a otros medios. La novela “Anónimo Hernández”, publicada en 2023 por NitroPress resultó finalista en el Premio Herralde de Novela, también de Anagrama. En ella se narra la infancia de Anónimo Hernández, hoy mundialmente conocido por Apuntes de un escritor malo.