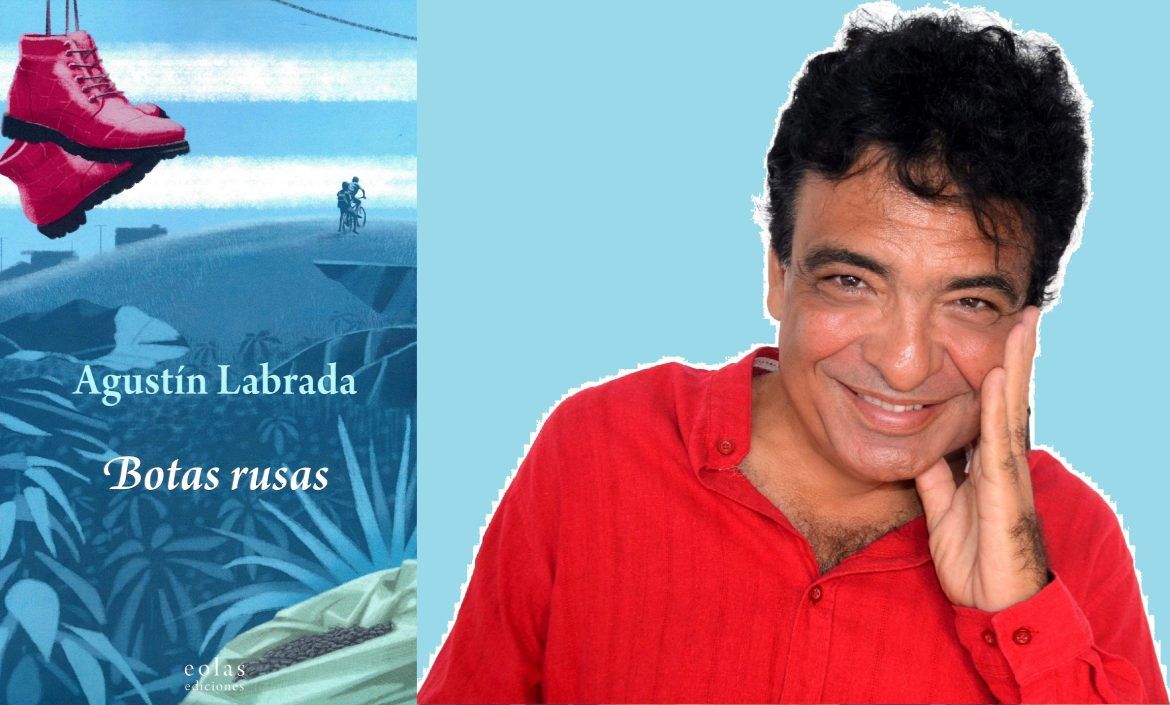

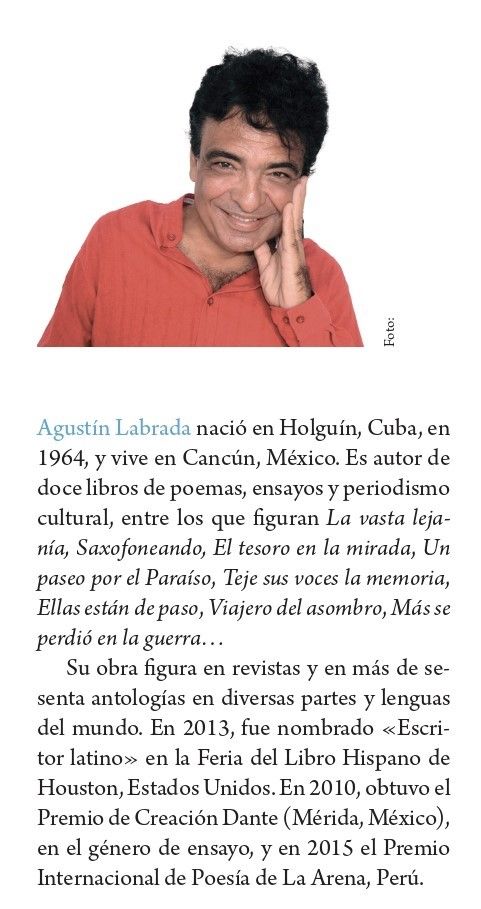

Fragmento del libro “Botas rusas”, de Agustín Labrada, ganador del IX Premio Internacional de Novela Corta Fundación MonteLeón, España, en 2022.

Entran al fin en el barrio de los antiguos ricos, que aún ostenta sus calles luminosas y arboladas, aunque las cruce con sus aguas fétidas el río Marañón. Hay mansiones lujosas y jardines perfectos, como un vuelo de cisnes; hay parques semiazulados y un silencio tan hondo que los conduce hacia la única casa donde estalla entre esplendores la música rock.

—¡Coño, eso no es una descarguita! —se lamenta El Negro.

—A las descarguitas puede entrar cualquiera y aquí piden invitaciones —señala Héctor.

—“Las urracas” me dijeron que tenían otra descarga en Sanfield —recuerda Rony.

Verán a un hombre viejo, vestido con un traje oscuro y pasado de moda, tenso como una estaca, haciendo de guardián frente a la enorme puerta labrada. Verán a gente que arriba alegre y exhibe invitaciones, carros que se estacionan, mujeres con aromas de perfumes extraños… Verán abrirse y cerrarse, una y otra vez, la entrada a un pequeño paraíso.

Verán a un hombre viejo, vestido con un traje oscuro y pasado de moda, tenso como una estaca, haciendo de guardián frente a la enorme puerta labrada. Verán a gente que arriba alegre y exhibe invitaciones, carros que se estacionan, mujeres con aromas de perfumes extraños… Verán abrirse y cerrarse, una y otra vez, la entrada a un pequeño paraíso.

Mirarán la mansión como a una frontera, que les impide ser felices este sábado sin fiebre y en la noche. No soportarán haber recorrido esa distancia para permanecer al margen, como tristes testigos, imaginándose cómo allá dentro fluyen la fiesta, la alegría. Lo pensarán dos veces hasta que, en un impulso, casi como relámpago, los aúne el destino.

Los muchachos deciden saltar el muro, sin cortarse con los vidrios que lo coronan, y se infiltran entre los invitados. Una muchacha trae una bandeja con mojitos y El Negro retiene tres. En un salón grande, bailan algunas parejas y adolescentes solas al ritmo de Bee Gees, Boney M, Donna Summer… Bailan ellos también con tres indiferentes desconocidas.

Alguien hizo un collage en un casete y el pop sigue estallando con fragmentos de canciones. No hay otra regla aquí que aprehender el ritmo e improvisar dejando que el cuerpo dibuje los sonidos de la guitarra eléctrica, la percusión que expande la batería, lo que salga del bajo… ¡Yeahhh! Un coro bien grande para Barry White, la voz de Barbra Streisand…

Agitan al bailar sus largas melenas invisibles, dan media vuelta, se agachan y suben lentamente al compás de “Sunny”: “…my sunny one shines so sincere, / sunny one so true, i love you…”, que interpreta ese grupo jamaiquino asentado, dijeron en la radio, en la República Federal Alemana. Brincan, se contorsionan, inventan muchos movimientos. Felices son en este rito.

Adrián descubre que es el único negro en la fiesta y siente cómo lo recorren algunos ojos agresivos. No es la primera vez que sucede y no le gusta. La desconocida (con quien baila) se menea sin tocarlo. El Negro es un excelente bailador y se mueve con swing lo mismo con la relativa lentitud de ABBA y Andy Gibb que con el glorioso vendaval de los Rolling Stones.

Por la amplia puerta principal de muchos cristales, entran más invitados. Todos visten con ropa norteamericana. Se deduce que sus parientes viven en Estados Unidos. “Esas telas huelen a la Yuma”, remata, con admiración y sin envidia, Rony, ante la pasarela en que se han convertido los senderos de piedra que conducen a la piscina y el salón.

—¿Estamos en una película?

—No, Negro. En una película, nosotros seríamos los héroes.

—Es que parece otro país.

—Es sólo otra cara del mismo país.

En las blancas paredes del salón, se distinguen grandes pinturas con motivos religiosos (enmarcadas en maderas preciosas), y afiches increíbles con pedazos de Nueva York, Milán y París. Del techo cuelgan lámparas muy finas que ninguno de los tres ha imaginado nunca, y las escaleras están enchapadas con madera de cedro y caoba. Alrededor, todo brilla.

Las tres desconocidas conversan entre sí y aletean como moscas de lujo. Son delgadas y de pelo castaño, neutrales. Rony extiende sus manos y enlaza tres vasos bien servidos de Havana Club. El alcohol los estimula y siguen bailando. Las luces se oscurecen y se encienden, con un efecto de “dancing light”. Las parejas se mueven ahora con cierta lentitud.

—¿Y ese que suena quién es?

—Barry Manilow, es un poco dulce.

—Más melcochosos son esos peruanos, ¿cómo se llaman?

—Los pasteles verdes.

—No te burles, que a ti te gusta Roberto Carlos.

—¿Y por qué prohibieron a ese tipo tú?

—Dicen que saludó a Pinochet.

—¿Y quién es ese? ¿El primo de Pinocho?

El anunciado grupo y su estrella Orlando Morejón no están allí, pero Héctor sí puede distinguir en la cocina a Ana y un cauce eléctrico viaja por todas sus venas. Ella ríe y conversa con una mujer despampanante, unos años mayor y de hermosa cintura. Héctor deja de bailar, su desconocida pareja sale al jardín y él casi se une con su sombra a la pared.

Ana se acercará, aunque no se dirija hacia él. Él sólo estará en el rumbo que ella cruza, con sus cabellos más amarillos que todas las dimensiones de Van Gogh, con su ajustado pullover negro que la torna más blanca. Él la verá como a una diosa, con sumisión y reverencia y, al querer saludarla, ella lo mirará, de los pies al cabello, como a un extraterrestre.

—¿Acaso te conozco?

—Estudiamos en la misma secundaria.

—Como otros cientos, ¿no? La verdad es que no sé quién eres, nunca te he visto.

“No sabe quién soy”, reflexionas, pero sin asombro. Has vivido siempre en el anonimato, como esos pueblos que pasan fugaces cuando los atraviesa un autobús y nadie se detiene a leer sus nombres. No te angusties, ser espectador te concede el privilegio de saber más, de haber mirado lo que muchos no vieron. No te conoce, aunque tú podrías narrarle el imaginario de su vida.

Ella le da la espalda y él le roza la mano invitándola a bailar. Ana se niega, con un gesto marcadamente brusco, y vuelve a mirarlo con aire despectivo, que él siente como los disparos de un pelotón de fusilamiento. Tiene balazos en todo el cuerpo, de la cabeza nacen borbotones de sangre, le duelen las piernas. Ella sonríe irónica y sube la voz para darle el tiro de gracia:

—¡Nunca podré bailar con alguien que use botas tan, pero tan cheas!

Las risas invaden el salón que ahora se enciende y las pupilas acusadoras de estos seres, con ropa extranjera y ademanes de superioridad, son puñales sobre los muchachos, abatidos contra una columna. A Héctor le sube una rabia que se enreda en su garganta como espinas y lo corroe la impotencia. De golpe, alguien apaga la música.

—¡Fuera de aquí, muertos de hambre! —grita un pepillo alto y musculoso.

—Nadie los ha invitado —dice otra.

El musculoso, quien parece ser el dueño de la fiesta, empuja a Rony y Rony le responde con un piñazo que le estampa en un pómulo. El tipo, al que algunos nombran Yayo, también golpea a Rony. Otros atacan a Héctor y a El Negro con una lluvia interminable de golpes, que ellos esquivan y contestan con inmediatez, aunque con menos intensidad.

Los puños vienen en manadas, cada vez más brutales, y mientras Rony y Yayo ruedan por el piso, Héctor y El Negro se protegen con sus brazos y usan un viejo estilo de boxeo, pero no logran evitar algunos raspones en las costillas, ni los insultos de todos los matices, ni la sensación de sentirse acorralados en esta casa a la que nunca debieron venir.

Yayo no resulta ser tan duro como aparenta. Sólo atina a desgarrar la camisa de Rony. Una trigueña de senos piramidales le derrama una jarra de cerveza a Rony, aunque el líquido ensucia a los dos contrincantes que (en su forcejeo) tumban la mesa donde está la grabadora, y caen como naipes los casetes y tras ellos las bocinas, redondeando el caos.

—¡Me cago en el corazón de tu madre!

—¡Y yo me resingo en la tuya!

—¡Te voy a descojonar!

—¡A mí hay que matarme, comepinga!

El Negro salta hacia un costado y usa técnicas más sofisticadas de boxeo para mantener a raya a sus agresores. Héctor recibe dos trompadas y, al retroceder, su mano toca azarosamente una botella que de inmediato rompe contra la cabeza de su más próximo enemigo. Sangre, alboroto, confusión… El rival se agacha y Héctor lo patea, con ira, en el pecho y el estómago.

Héctor nuevamente agrede. Lo hace tan rápido que nadie reacciona, nadie se le acerca mientras (con sus botas rusas) golpea sin compasión a su adversario. A su vez, El Negro combate contra tres fanfarrones al mismo tiempo. Sus brazos largos se mueven con sincronía y agilidad, a la defensa. Al ver que la multitud los quiere amurallar, advierte:

—¡Vámonos antes de que llamen a la policía!

Rony y Héctor sangran. La camisa de Rony está rota, ripiada. Al herido lo conducen hacia un cuarto. Aun huyendo, los tres adolescentes han de compartir múltiples puñetazos con sus atacantes. Todo ocurre de prisa. Crecen, como maldiciones, los filosos gritos de las muchachas. “¡Muertos de hambre!”, vocifera Yayo mientras se hincha uno de sus pómulos.

—¡Corran! —pide Héctor y se alejan mientras tras ellos caen piedras y latas.

Rony, en medio de la calle, se saca su pene, lo sacude y lo enseña en la distancia a sus agresores, quienes maúllan un insulto final, cesa el aguacero de piedras y se hunden en la casona. Ladran algunos perros, hay gente en los balcones, una vieja les grita… El Negro se acomoda los zapatos que casi pierde en la trifulca y se ríe, como si todo fuera una ficción.

***

Sinopsis: En la primavera de 1979, mientras el comandante Fidel Castro y el anciano líder comunista búlgaro Tódor Zhívkov visitan la ciudad cubana de Holguín, dos adolescentes descubren una sustancia de comercio prohibido, que intentan vender. Si lo logran, Héctor podría comprarse unos mocasines de contrabando y prescindir de sus espantosas botas rusas, con la esperanza de que en él se fije Ana, la rubia inaccesible de su escuela.

Sinopsis: En la primavera de 1979, mientras el comandante Fidel Castro y el anciano líder comunista búlgaro Tódor Zhívkov visitan la ciudad cubana de Holguín, dos adolescentes descubren una sustancia de comercio prohibido, que intentan vender. Si lo logran, Héctor podría comprarse unos mocasines de contrabando y prescindir de sus espantosas botas rusas, con la esperanza de que en él se fije Ana, la rubia inaccesible de su escuela.

En “Botas rusas”, cuyo título alude alegóricamente a la presencia del imperio soviético en la isla, ciertos giros en el cauce de sus aventuras revelarán una red de tramas familiares, estudiantiles y amorosas que signan la marginación y la violencia. Con el rock como banda sonora de trasfondo, asistiremos a confrontaciones con la policía y dogmas arcaicos, insólitos peligros y descubrimiento del sexo, en la senda de los protagonistas hacia un sueño boicoteado por la oscura realidad.