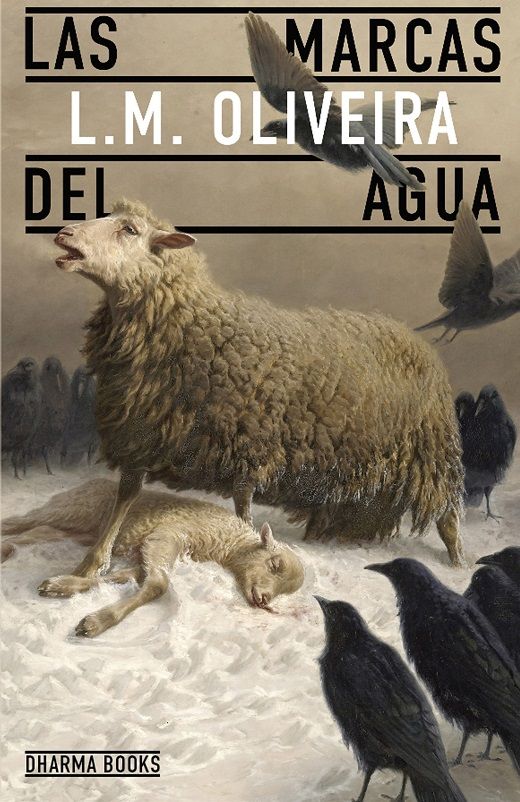

Las marcas del agua (Dharma Books) cuenta la historia olvidada de una cofradía que intentó, en pleno siglo XVI, establecer un lugar donde reinara la concordia, aprovechando los viajes de Cortés, Magallanes y Luis de Carvaxal. Es una novela de arquitectura compleja y acoples finos, donde las injusticias del pasado parecen una alegoría del presente mexicano.

Es tanta la belleza del mundo que la sangre derramada no alcanza para hacerle sombra. Cuando el mar, con sus olas como catedrales, con sus colores como abismos, con sus estruendosas profundidades, nos absorbe, no vemos en Lepanto a los turcos muertos ni en el turquesa del Caribe la sangre de las víctimas de los piratas. Los llanos, los valles y las sierras son tan bellos como el mar, a pesar de los llantos y la avaricia. Cuando los paisajes de esas tierras nos cautivan, no atestiguamos en Cholula el acero de Cortés arrasar nobles ni en las amplias y hermosas planicies, más al norte, constatamos misioneros degollados por apaches. El mundo tiene esa capacidad de hacer flores de la sangre y los huesos. Es tanta su belleza, que la muerte no le hace sombra…

—¿Por qué vas tan callada, Juana? —interrumpe su voz por el auricular que llevo en el casco, y que sirve para poder comunicarnos de una moto a la otra, mientras conducimos por un bello bosque. Si pienso en lo poco que sé de él, la hermosura del paisaje se oscurece.

Mis cavilaciones van como tren, así que ni respondo: pocas semanas antes de aquel viaje por carretera desperté en la cama de un hospital, sobre la que llevaba cuatro noches pavorosas. Esa madrugada hallé fuerzas para marcharme, pese a que aún sentía dolor y culpa. Se me ocurrió que si cambiaba de aires aligeraría los reproches que me hacía.

Cuando al fin salí del encierro, descubrí que la luna asomaba su palidez en el horizonte crepuscular. Y bajo ella el volcán Iztaccíhuatl, mujer muerta, reflejaba los tonos rojizos del sol. Iztaccíhuatl murió por una mentira. Le dijeron que su amado, el mejor de los guerreros tlaxcaltecas, había caído en la guerra. Mientras su adorado valiente triunfaba en la batalla, ella murió del dolor que le produjo la noticia falsa. Cuando el campeador llegó victorioso a desposarla, solo halló ausencias; y lloró de tal manera la de su prometida, que los dioses decidieron inmortalizar sus ardorosos anhelos, convirtiéndolos en los volcanes que aquella mañana miraban el valle de Anáhuac desde las nubes.

Al cadáver de Iztaccíhuatl lo cubrieron de nieve; al Popocatépetl lo dejaron seguir lanzado llamaradas y ceniza de amor. Siempre me resultó extraño que los del día de muertos, las Catrinas y las ofrendas, llamaran «Mujer Dormida» al volcán, cuando la historia aseguraba que estaba muerta. Aquella mañana la luna, que para la cultura náhuatl también era una mujer muerta y, en este caso, desmembrada, terminó de esfumarse. Sahagún asentó la historia en el códice florentino: la diosa Coatlicue era madre de cuatrocientos surianos y de Coyolxauhqui. Aún no existía la luz.

Coatlicue tenía a su cargo barrer el cerro de Coatepec, esa era su penitencia. Una mañana, mientras barría, cayeron sobre ella plumas finas que recogió dichosa y colocó sobre su seno. Cuando terminó la faena, para sorpresa suya no encontró las plumas; se habían vuelto semilla y la habían preñado. Al enterarse de que su madre estaba encinta, los cuatrocientos surianos se enojaron mucho y Coyolxauhqui dijo: «Hermanos, ella nos ha deshonrado, hemos de matar a nuestra madre, la perversa que se encuentra ya encinta. ¿Quién le hizo la monstruosidad que lleva en las entrañas?».

Coyolxauhqui guio a sus cuatrocientos hermanos hasta la montaña de Coatepec, donde estaba Coatlicue. Cuando alcanzaron la cumbre, justo antes de que atacaran a su madre, nació de ella Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. El hijo de aquellas plumas que habían caído del cielo le cortó la cabeza a Coyolxauhqui. El cuerpo rodó hacia abajo del cerro, hecho pedazos. Se dispersaron sus manos, sus piernas y su torso. Entonces Huitzilopochtli persiguió a los cuatrocientos surianos, que nada pudieron hacer frente a él. Y esa es la historia del origen del Cosmos: se hizo la luz, Coyolxauhqui se convirtió en luna y sus hermanos en estrellas.

Cuando México-Tenochtitlán se hallaba en el cenit de su gloria, la piedra de Coyolxauhqui reposaba al pie del templo de Huitzilopochtli, para así representar el mito de la creación de los astros. Antes de ascender la pirámide, los sacerdotes mexicas pisaban esos despojos de mujer representados en la piedra. Luego en la cima sacrificaban guerreros vencidos. La sangre de los corazones arrancados escurría por los escalones del templo, hasta bañar la efigie de Coyolxauhqui, una y otra vez.

Con la demolición que sembró la conquista en Tenochtitlán, el monolito quedó enterrado bajo los edificios que levantaron los de Cortés. Fue hasta 1978 cuando una cuadrilla de trabajadores de la Compañía de Luz, que cavaba zanjas para introducir cableado subterráneo, halló el bajorrelieve de la mujer desmembrada. Lo exhibieron en el museo del Templo Mayor, y ahí fue donde lo vi por primera vez, aún niña, en una visita escolar. Recuerdo la impresión que me dejó ver a la Coyolxauhqui desmembrada sobre aquella inmensa piedra circular de tres metros de diámetro: vi su cabeza cercenada, que miraba hacia arriba; su torso con los pechos de fuera, ceñido por un cinturón del que colgaba un cráneo. Vi sus brazos y piernas como despojos desprendidos del cuerpo. Después de sorprenderme ante esa violenta representación, volví a casa y abracé a mi madre. Al escuchar el relato, dijo que más valía desentenderse del espíritu sanguinario de este país, para poder disfrutar de los colores y las fiestas. Mi padre añadió que los mexicanos maman sangre desde pequeñitos.

Años después hallé en el museo de Antropología una estatua de Coatlicue, madre de la desmembrada Coyolxauhqui. La diosa vestía una falda de serpientes de cascabel y un collar hecho de corazones, cráneos y manos. Su rostro se componía de dos culebras que se miraban de frente; representaban la dualidad de la creación y la destrucción. A la vez que la tierra consumía todo lo vivo, también lo nutría y le daba vida. Ese era el meollo: en México se destruía con violencia y dolor y se creaba con ruido.

Tío Raúl me ofreció su casa mientras terminaba de convalecer. Lo llamaba «tío» sin que lo fuera. Era un señor de setenta y largos, gentil y poderoso. Él y mi padre se hicieron amigos cuando llegamos a Deefe, a principios de los noventa. Por aquellos días las cosas nos iban mal en Madrid, la empresa de mi padre estaba al borde de la quiebra y decidió abrir operaciones en México, como última alternativa. Si bien podía parecer exótico viajar a un país tercermundista para hacer negocios, no era tan disparatado. En 1993 se abrió a la inversión privada el sector eléctrico, y su compañía vendía tubos y cables a empresas españolas del ramo. Entre ellas estaba una que pronto operaría a lo largo del Golfo de México, así que decidió asumir el riesgo. Y en pocos años pasamos de las penurias al lujo. No tengo memoria del sencillo departamento al que llegamos en un inicio, pero sí de la casa en Polanco. Recuerdo su jardín espacioso y la cantera rosa de las molduras. Fuimos felices.

En 2006, antes de las escandalosas elecciones presidenciales, cumplí dieciséis años y mis padres decidieron que era momento de volver a Madrid. Hicimos las maletas y nos marchamos. Yo iba con el corazón partido, dejaba atrás a mis amigas, sobre todo a Amanda. Nunca supe bien a bien el porqué de nuestro regreso a España. La historia que conocía era que mi padre quería morir entre los suyos y añoraba la paz de no tener miedo: en Deefe lo horrorizaban terremotos, secuestros y asaltos.

Estudié periodismo y en 2012 conseguí trabajo en un diario. Me esforcé mucho por volverme competente. Con todo, a principios de 2017 nos echaron a la calle a varios colegas. Pasé algunas penurias, pero antes de que se agotaran mis ahorros, se abrió la puerta para ejercer Periodismo en México. Amanda me dijo que había una vacante en un medio que ella conocía. Solicité el trabajo para ver qué pasaba y, después de intercambiar algunos correos electrónicos, la editora ofreció contratarme. Vine emocionada, pese a que sabía de la violencia contra periodistas que reinaba en todo el territorio. Mi padre habría hecho lo posible para evitar que regresara a este país, pero hacía un par de años había muerto. No vio el deterioro de mi madre, que se quedó sin memoria apenas perderlo. Al decidir cruzar el Atlántico no tuve más remedio que dejarla en una residencia para personas mayores.

Cuando cerré el acuerdo con La Razón Pública le escribí al tío Raúl. Contestó que ni se me ocurriera parar en otra casa, sería una ofensa para él. Su mujer también había muerto y sus hijos vivían en Europa desde hacía mucho tiempo. Los primeros meses de mi estadía, mientras buscaba un lugar para vivir, Raúl me agasajó. De entre todas las comodidades, la que más disfruté fue la biblioteca. Tenía una gran colección de libros de historia y literatura. La habitación estaba adornada con acuarelas de paisajes mexicanos. Una me llamó la atención, por el detalle con el que representaba una ruina en mitad de la maleza. Se lo dije a Raúl y contestó que no me dejara sorprender de manera tan sencilla:

—El tipo que la pintó hizo trampa, proyectó la foto sobre el lienzo y siguió la imagen con el pincel, como si fuera una calca. Trazó las ruinas y la maleza con tinta china y luego coloreó con acuarela. La fotografía la tomó un amigo mío, Teodoro de Villalpando. Ya te lo presentaré, es un tipo interesante.

Raúl tenía muchos amigos y le gustaba ofrecer «recepciones». Invitaba a gente de ámbitos y generaciones distintos. Servía champán. Fue en una de esas fiestas donde conocí a Rodrigo. Con el tiempo descubrí que era uno de esos hombres a los que le salía todo bien, menos comprometerse: crack en el futbol, tocaba la guitarra como los dioses, cocinaba, bailaba, era simpático y guapo. Esa primera ocasión charlamos toda la noche. Terminamos juntos a los pocos meses. Era dueño de Ocre, una editorial independiente y hermosa. Tenía la capacidad de volver estrella a casi todo autor que publicaba. Su gusto literario era invaluable y además era buenísimo en las relaciones públicas.

Dejar las Lomas y mudarme a la Narvarte fue el verdadero inicio de mi aventura. Cuando me marché de la mansión de Raúl sentí cierta melancolía, pero, sobre todo, miedo. Vérmelas sola en Deefe era como dar un paso al vacío. Pero necesitaba un espacio propio, quería estar sola, tener un lugar para hacer lo que me apeteciera. Ya en mi barrio, a lo primero que me enfrenté fue a las miradas lascivas de los hombres, a los piropos asquerosos, a los toqueteos y al desprecio. Pronto recordé lo temible y desesperanzador que era ser mujer en México. De pronto se abrieron paso en mi memoria recuerdos que había borrado. Por ejemplo, vi entre brumas al padre de una compañera acercárseme demasiado, buscar situaciones para que mi cuerpo de once o doce años quedara apretujado al suyo. ¡Qué puto asco!

—Juana, ¿por qué vas tan callada? —sonó de nueva cuenta la voz de mi acompañante en el auricular del casco.

Pese al terrible espejo de la maldad humana que es este país, acepté acompañar por bosques y sierras solitarias a un extraño. Cada quien sobre una moto. Aunque parezca una locura, es fácil explicar por qué viajo a su lado: por ambiciosa, quiero contar una historia inaudita, que deje estupefacto a más de uno.