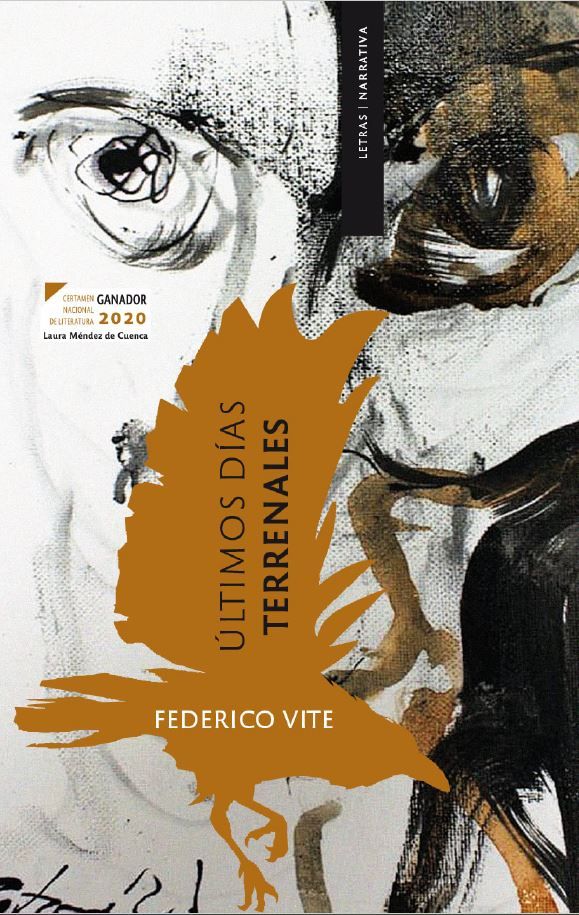

Este relato aparece como cortesía del Fondo Editorial del Estado de México y del propio autor, Federico Vite, a quienes agradecemos las facilidades otorgadas para su publicación.*

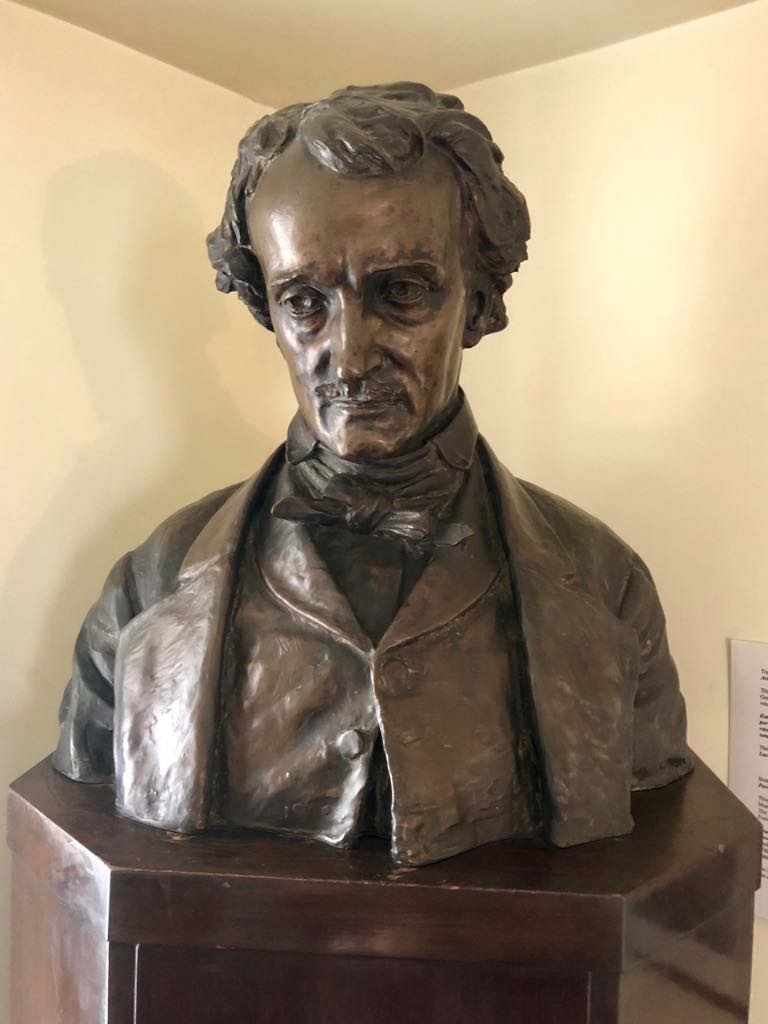

Poe llegó a Baltimore en pleno proceso electoral. Sentía el creciente odio eleccionista que doce años más tarde encarnarían los ideales de la guerra civil en Estados Unidos de Norteamérica: patriotismo, segregación y esclavismo. Arrugaba el ceño tratando de concentrarse en las actividades del día, pero se distrajo al observarme entre la gente que caminaba aprisa por las calles estrechas, bajo el cielo gris del otoño húmedo y frío. Sabía que lo espiaba. Alguien, lo creía de una manera rotunda, intentaba quitarle el portafolio en el que guardaba todas y cada una de las notas de sus conferencias. Iba de ciudad en ciudad dando una serie de charlas sobre el mesmerismo y el poema Eureka, que escribió con el mismo rigor que un ensayo científico. Temía que lo asesinaran; ya fuera a puñaladas o envenenado. Esa sensación de ser presa fácil de un sicario acrecentaba su paranoia.

Caminó aprisa, giraba constantemente la cabeza para comprobar que nadie lo seguía. Hablaba en voz alta consigo mismo. Reñía con la gente que lo observaba, con las personas que caminaban junto él. Ofendía en voz baja a todo el mundo. A pesar del ansia y sus temores, logró mantenerse sobrio por un tiempo. Se escabulló de las tabernas, de la festividad y del relajamiento que prodigan esos sitios con bebidas espirituosas. La única forma de evasión sana que el poeta conocía era el trabajo intenso, y eso era difícil de soportar para un cuerpo devastado por los excesos alcohólicos. Escapó del vicio gracias a que sólo tenía en mente su revista, The Stylus, una publicación que intentaba socavar la trivialidad estética imperante. Creía en la necesidad de hacer una defensa de la literatura nacional, ésa era la secreta labor de su vida: denostar lo mediocre. Prefiguró un nuevo canon

narrativo y obviamente fundó toda una poética en Filosofía de la composición. Así que el trabajo solía relajarlo; distanciaba un poco el ansia de su mente y evitaba, de esa forma, la ingesta etílica. La tentación de autodestruirse era potente; herirse siempre fue su mayor logro, la sagrada meta esencial.

Antes de iniciar la conferencia agradeció a su patrocinador, Edward Patterson, el apoyo recibido. Ésa fue la última charla pública que pudo dar. Inició hablando de las horas laborales, ya fueran de lectura o de escritura, que le daban estabilidad emocional y un portentoso conocimiento de su oficio. Refirió cánones poéticos y disertó sobre referencias ocultistas. Elevó la mirada para observar el rostro de los asistentes y descubrió al público absorto, se sintió completamente ridículo, ahí de pie, revelando los misterios que a oscuras desmembraba con paciencia; una porción de sentencias enigmáticas bastaba para ganarse al auditorio. Conceptos claros y frases emotivas, en eso consistía su trabajo de conferenciante.

Erguía pensamientos vigorosos, por ejemplo, hacer de Estados Unidos un país menos segregado. “Entre el espíritu y la materia, surge la tensión que lo fragmenta todo”, señaló con el dedo flamígero a una pareja de jovencitos que se tomaba con ternura de las manos y escuchaba con atención la cátedra. Preservaba en su discurso una cuestión primigenia que lo caracterizó: el contagio de la pasión por lo siniestro. Poe aún no terminaba de hablar, pero en su mente ya se dibujaban grandes tarros de cerveza. Fríos tarros de cerveza que borraban, después de beber tres de ellos, toda ansiedad. Luchó contra ese antojo etílico por un par de horas. Salió del auditorio y caminó por la ciudad. Entró a una taberna; iba acompañado por Edward Patterson. Pidió un poco de comida y vino.

Después todo fue perdiendo consistencia real. Recordaba los aplausos, los chiflidos del público en la conferencia. Sin tener plena conciencia de sus pasos ni de lo hecho, con el cuerpo afiebrado y un regusto a whisky, abrió los ojos en una mesa del bar Gunner’s Hall. Ese sitio fue el centro electoral en el que se registraban los votos para elegir a los miembros del congreso y delegados del Estado. Tartamudeando, sucio y completamente borracho, pidió al cantinero que redactara una nota y la enviara a J. E. Snodgrass; en ella se indicaba que Poe padecía un ataque de angustia, y requería asistencia inmediata. Cuando Snodgrass entró a la taberna tuvo dificultades para encontrar a Poe; incluso creyó que alguien le había hecho una broma de muy mal gusto. Al ver a un hombre tirado en el piso, esquinado en el local, reconoció a su amigo. No fue fácil calmarlo.

Gritaba con insistencia: “¡Reynolds! ¡Reynolds!”. Usaba un sombrero que le quedaba muy grande y portaba un abrigo sucio, sin banda, de la alpaca más común. Sus pantalones de casimir gris estaban aún más mugrosos. No tenía chaleco ni corbata; la camisa estaba deshilachada. Parecía completamente idiotizado por el licor. Snodgrass no conversó con el poeta. Estaba rodeado por una multitud de hombres que bebían sin hablar; en silencio apuraban sus tragos; se castigaban con testigos; tenían público para su incineración etílica. Reían solos; señalaban a Poe cada vez que abría la boca para gritar: “¡Reynolds! ¡Reynolds!”. Cuando se daba al alcohol, solía transformarse en un tipo mezquino, abusivo e ingrato. Al ver en ese estado al poeta, Snodgrass ordenó que lo llevaran al hospital. Todo lo que obtuvieron de él los médicos, aparte de los gritos, fueron incoherentes balbuceos que terminaban siempre con una palabra, cuervos. Él era otro mientras daba las conferencias, porque debo afirmar que lejos del alcohol parecía un superdotado; abrumaba tanta confianza en sí mismo. Elevaba el brazo, encorsetado en camisas de algodón de manga larga y recubierto con una casaca negra, para hablar, a ratos eufórico, sobre su labor periodística, sobre los nacientes grupos que se conformaban con la intención perniciosa de preservar el poder a toda costa.

Cuando bajaba la voz se oían aplausos tímidos, rechiflas, el ánimo natural de un público lleno de pasiones encontradas que buscaba un cauce para estallar por las arengas de este tipo, enajenado con su propia voz suave, ideal para inducir a la hipnosis. Daba la impresión de que al hablar estaba observando claramente cada una de las imágenes de su poema Eureka. “Si la poesía es una respuesta insatisfactoria —dijo—, es nuestra mayor apuesta para ingresar a esa vía del conocimiento supremo. Es la poesía una demanda natural e irreprimible. Si su primer elemento es la sed, agreguemos la belleza. Sed de belleza. ¿Y la sed de belleza no es acaso la justicia, la lucha contra la esclavitud, el aborrecimiento del crimen, la miseria y la desigualdad?”, disertaba en público con asombrosa naturalidad. Su arenga incitaba al combate, porque luchar por los derechos del otro era una vocación por la que se daba inobjetablemente la vida.

Gracias al patrocinio de Edward Patterson, socio mayoritario de la revista The Stylus, se cubrían los gastos de la gira. Patterson aprovechó la fama de Poe para fundamentar un mecanismo de publicidad favorable al medio en el que ambos laboraban. Usó el periodismo como una vía de asalto a la razón. Poe tuvo una vigorosa recepción entre las élites intelectuales de Estados Unidos de Norteamérica. Crecía su fama, no sólo como escritor; también se veía en él la flama rebelde de un revolucionario. Empezó a ganar enemigos cuando saltó de sus aseveraciones literarias a la defensa nacionalista de Estados Unidos. Era un líder que podría generar cambios sustanciales en la opinión pública, pero tenía un talón de Aquiles muy conocido: el alcohol.

Poe se nutrió de la filosofía europea, de los hombres de ciencia, de los poetas; se consideraba un cazador de ideas, especialmente oscuras. Y oscura fue la velada al final de la conferencia. Terminó convertido en un polemista profesional. Justicia, esa fue la palabra que le hizo pensar que alguien lo estaba siguiendo, haber dicho “justicia para todos, para el norte y para el sur. ¡Justicia!”. Por esa palabra, alguien quería hacerle daño, quería callarlo, de eso no tenía duda alguna. Durante las noches en las que realmente dormía muy poco, tentado por la ingesta de un poco de whisky, solía imaginar que Rufus Griswold estaba tendiéndole una trampa, era un egocéntrico y truculento editor, un poeta egoísta, celoso, que lo envidiaba con toda el alma. Odiaba el talento de Poe.

Sin recordar muchos detalles, supo que la conferencia finalizó de manera inmejorable. Fue a la taberna con Edward Patterson; el patrocinador sugirió la visita a ese sitio. Poe bebió un par de vasos con agua y uno de vino. Nada más. Horas después, elevó con mucha dificultad la cabeza en Gunner’s Hall. Observó la sonrisa sardónica del cantinero. Alguien le sirvió más alcohol en un vaso; lo pusieron en pie y caminó hacia una mesa larga: estampó su nombre y su firma. Bebió un trago más. Creía que la sombra de un cuervo planeaba sobre su cabeza, y esa pulsión de pánico terminó por aplastar su humor y ennegreció todo pensamiento. Sentía que estaba en una oscura habitación cerrada. Volvió a decir “cuervos”. Fue tomado de las axilas por dos hombres más grandes y más fuertes que él; lo pusieron en pie y lo arrastraron al hospital.

Poe balbuceaba, movía la cabeza de un lado a otro, aturdido, realmente envenenado. Al salir a la calle tuvo la sensación de navegar. Estaba en un barco, en el mar, a la media noche y con tormenta. No se trataba de un buque con todo su velamen o un vaporetto majestuoso, era una embarcación que avanzaba firmemente en medio de la tempestad, sin control, con las velas rasgadas, los mástiles rotos por la cellisca y los vientos. Vio a una figura delgada, frágil; se trataba de una silueta borrosa. Esa figura era su sombra. Las botas de Poe arañaban el suelo. Creía que lo arrastraban hacia el matadero e intentó zafarse, pero no tuvo energía para ello. Creyó que estaba nuevamente en un mundo imaginario, en una conferencia, en un recuerdo o hipotéticamente en una revelación.

En su mente, se veía entero, lleno de jovialidad. Extendía las hojas para enunciar con la parsimonia que lo caracterizaba las frases iniciales de sus charlas públicas: “En esos abismos de la mente tan absolutamente desocupados, se requiere comprender ese periodo en el que todas las cosas se realizaban y así comenzar el retorno a la unidad”. Pensó eso mientras lo depositaban en uno de los camastros del hospital Washington College. Observó el rostro del joven médico John J. Moran y trató de tomarlo de la solapa. “Reynolds —repitió—, Reynolds”. Intentó levantarse, pero no tenía la energía suficiente. Era un guiñapo; una extensión de sus fracasos. Repetía el nombre de una de las personas que sirvió de modelo para el protagonista de Las narraciones de Arthur Gordon Pym.

Estaba en un hospital, no en el escenario de su última conferencia. A pesar de ello, siguió reflexionando sobre la rigurosidad poética de una presencia negra, potente y ominosa, siempre presentida en su alma. Al verlo, el joven médico Moran comprendió que su paciente estaba envenenado. Notó que las muñecas de Poe tenían hematomas; en el codo descubrió una serie de rasguños y, en la camisa deshilachada, las marcas de varias manos sucias.

Eran manos realmente grandes, no correspondían con la complexión de los tipos que lo arrastraron desde la taberna hasta el hospital. Puso atención a las botas; eran muy grandes para Poe. El pantalón, amarrado a la cintura con una soga mugrosa, mostraba que a ese hombre le habían puesto ropa que no le pertenecía. El médico Moran había visto algo similar en los comicios anteriores. Recordó que uno de sus vecinos, aficionado a las tabernas, le contó que una cuadrilla de lacayos reclutaba gente hambrienta en los callejones, indigentes que lo han perdido todo, incluso la dignidad.

Esos criados de los políticos se encargaban de alimentar a los miserables, les daban ropa y los embriagan; ya alcoholizados, completamente dóciles, servían perfectamente para los fines políticos de ciertos grupos. Los hambrientos se encargaban de nutrir las urnas, de hacer que un candidato obtuviera el triunfo. Era una maniobra recurrente, un proceso que se reforzaba cada periodo electoral. No había forma de comprobar que Poe hubiera sido confundido con un hambriento y puesto en la maniobra electoral para votar una y otra vez por el mismo candidato. No había forma de saber quién fue el encargado de suministrarle esa ropa; tampoco era posible dar con la persona que le robó su maletín, donde contenía documentos de gran valía literaria.

Moran, con la intuición de un médico que ha recorrido mucha calle, confirmó que Poe había sido envenenado. Notó en la constante carraspera del paciente un síntoma que no estaba relacionado con la ebriedad. Hablaba con torpeza, tenía los labios hinchados, como si se tratara de un brote alérgico. Moran descubrió huellas de forcejeo en el paciente, arañones, hematomas en los brazos y en las piernas; también, chichones en la cabeza. “Aparte de los síntomas de envenenamiento, las contusiones pudieron llevar al paroxismo a una persona”, concluyó observando las pupilas de Poe, quien mantenía la quijada apretada, las piernas tensas; movía los pies nerviosamente, como si aleteara. Moran tuvo que afianzar los tobillos al camastro con una correa de cuero. La fiebre, en ese momento, era ya una confirmación progresiva y peligrosa de las sustancias tóxicas en la sangre.

Poe, desde la noción endeble de sus pensamientos, daba fuerza y contundencia a un anhelo: hablar con su tía Muddy. Necesitaba contarle que Edward Patterson, el patrocinador de la gira y socio mayoritario de la revista The Stylus, le invitó a cenar. Fueron a esa taberna. Ingirió carne, papas, nada extraño. Tomó mucha agua y una copa de vino. Minutos después de esa ingesta, la concepción del mundo se fue transformando en un paisaje borroso. Sintió que lo tomaron de los hombros; estaba rodeado por varios hombres que no conocía. Fue perdiendo la noción del tiempo. Bebía de un tarro, al principio fue asistido por dos hombres, quienes lo apresuraron para que acabara lo más pronto posible esa porción de whisky rebajado con agua; en seguida, volvió a cambiarse de ropa, de zapatos. Las mismas personas que lo instaban a beber se encargaron de formarlo junto a otros hombres, igualmente ebrios, quienes se paraban frente a los magistrados y recibían una hoja, escribían un nombre y depositaban el trozo de papel en la urna. Recordaba las indicaciones de los agentes electorales, los paseos por diversas regiones de la ciudad; después, lo condujeron a un corral y siguió bebiendo. Volvió a cambiarse de ropa. Votó de nueva cuenta.

Aparte de los cambios en el atuendo, el alcohol realmente había transformado las facciones de Poe. Sus movimientos eran exagerados. Ya ni siquiera rayaba la boleta; depositaba torpemente el papel en la urna. No supo si era un recuerdo repetitivo, pero tuvo la honda impresión de ese hecho: caminar por varias partes de la ciudad y volver a una taberna, luego a un corral. El olor del whisky emanaba del cuerpo. Poe sintió mi mano sobre su rostro. Se trató de un gesto frío, pero adecuado para calmarlo. Debilitado por tanto esfuerzo, se quedó sosegado y pareció descansar durante un breve tiempo. Moran llegó a sentir el mismo pánico y desesperación que el poeta experimentaba, quizá una forma de reconocer mi presencia. Poe pudo escucharme claramente. No fue como la mayoría de las personas, que suelen asustarse con la sinuosidad tónica y cavernosa de mi voz; no dio mucha importancia a la fonética pesada de un susurro con súbitos tonos graves, un balbuceo que realmente hiela. Él me oía. Reposaba en el camastro cuando me descubrió junto a él. Luego, moviendo levemente la cabeza, exclamó de una forma dramática, oscura y torpe: “Que el Señor se apiade de mi alma”.

Moran anotó en la bitácora el procedimiento que realizó para tratar de salvar la vida de Poe. Aunque no hizo hincapié en informar del estado etílico del paciente, sugirió que la defunción estaba relacionada con un problema cerebral. Observó la corbata en el piso, junto al camastro. Sonrió amargamente cuando vio que los pantalones y la camisa de algodón le quedaban realmente grandes al poeta. Subió el dobladillo inferior de las piernas para que la tela no cubriera los pies. Abotonó la camisa. Finalmente ajustó la corbata al cuello. El moño quedó perfecto, simétrico, elegante.

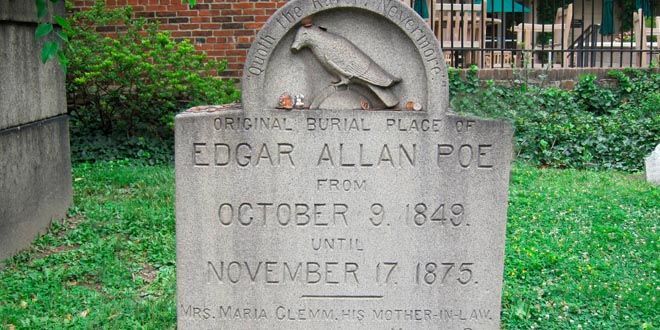

Fue sepultado a las cuatro de la tarde, en el cementerio presbiteriano de la calle Green. Al funeral en Richmond no asistieron amigos ni familiares. Quizá por la lluvia y el frío, la ceremonia duró únicamente tres minutos. Poe contempló los cuervos que merodeaban en las frondas de los árboles. Sintió un miedo cerval al verse reflejado en los ojos de esas aves, pero se fue calmando en la medida que flotaba entre ellos. El frío hizo más dramático el desplazamiento bajo la cúpula plomiza del cielo. Iba en busca de su esposa, Virginia Eliza Clemm, muerta hace algunos años por la tuberculosis, porque el más solitario de los hombres no sabía estar solo.

*Federico Vite obtuvo el premio único de cuento en el Certamen Literario “Laura Méndez de Cuenca”, convocado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal en 2020. El jurado estuvo integrado por Edmée Pardo, Mauricio Carrera y Omar Nieto.

Federico Vite (Apan, Hidalgo, 1975). Radica en Acapulco. Ha publicado las novelas Bajo el cielo de Ak-pulco, Carácter, Parábola de la cizaña, Los traidores son deliciosos y Fisuras en el continente literario; también es autor de los libros de cuento Como un ruido de grandes aguas, Zeitgeist tropical, Cinco maneras de incendiarse, Carne de cañón, Le freak c’est chic, De oscuro latir y Entonces las bestias. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano y árabe.