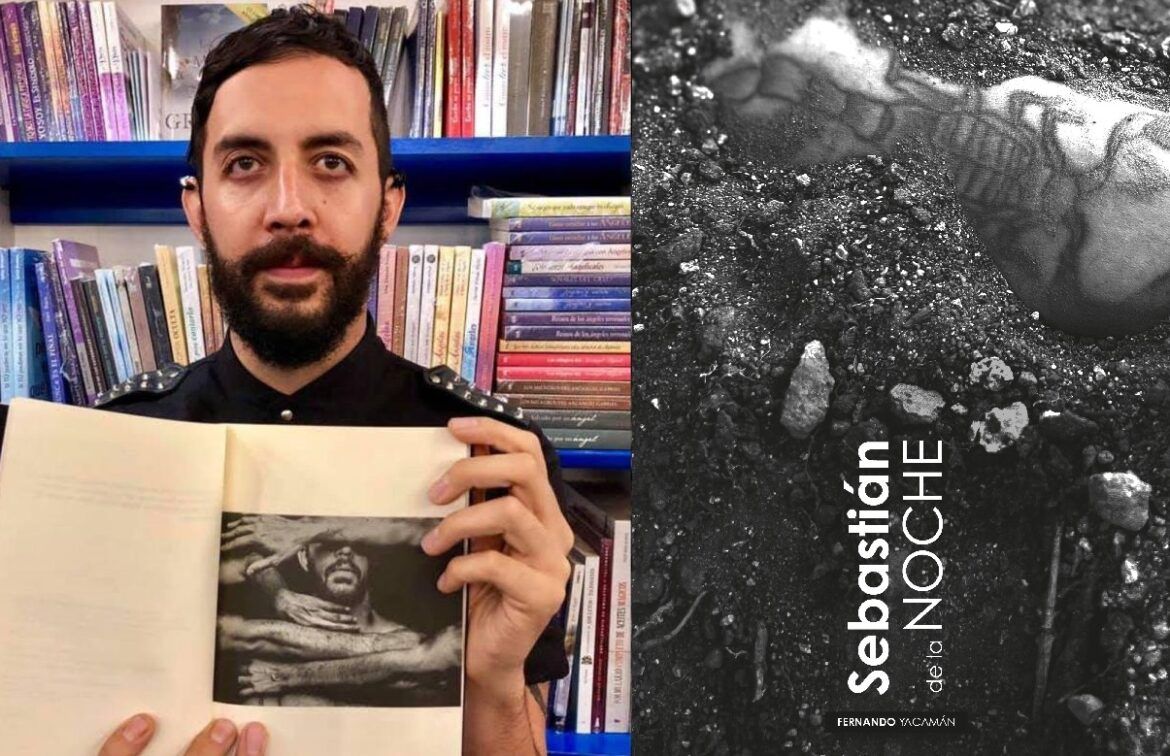

Te presentamos un fragmento de la novela “Sebastián de la noche”, de Fernando Yacamán, publicada por el Instituto de Cultura de Aguascalientes en coedición con Pie Rojo Ediciones.

Sinopsis: La novela tiene 39 capítulos breves. Cada capítulo se encadena con el siguiente a partir de una oración que relaciona al personaje mítico de San Sebastián con el protagonista. El mundo onírico rebasa los límites del universo despierto de las historias, y el sexo es vía para pensar el cosmos y la muerte. La apuesta del autor consiste en no separar los sucesos fantásticos de los reales. “La mayoría de la gente ignora el hueco iluminado por el polvo”: esta premisa de Sebastián de la noche es mencionada en estas páginas, porque es justo en lo imperceptible donde puede encontrarse un universo para la exploración.

El altar de San Sebastián; el espejo de nuestros demonios

El rapado pelaba una fruta, sentado en una de las escaleras de la Exedra, sus pantalones estaban empolvados, tenía la playera rota, los pies descalzos. Me acerqué a él cuando terminó de pelar la naranja.

Desde niño me atraían los hombres rapados, con las venas marcadas en la piel. Le pregunté su nombre cuando una gota de jugo escurrió por su barba canosa.

—Abel.

La noche del verano fue el sudor en nuestros cuerpos.

—Es absurdo.

—Del lado en el que estoy no es absurdo que me llame Abel, ni que tú te llames Sebastián.

Tiró la naranja.

—Mi nombre no es Sebastián.

Al sentarme junto a él percibí su olor ácido.

—Sebastián es el nombre con el que coges con hombres, el que prefieres con la verga adentro.

En el escalón había una fisura en el concreto.

—Hombres infinitos.

Con el dedo índice la recorrió.

—Al venirnos sobre la tierra creamos constelaciones.

Se detuvo.

—Así son los encuentros de hombres como nosotros.

Fue tormenta el roce de nuestras barbas, su lengua relámpago en mi boca, mi verga en su mano raíz nocturna, la gota de semen la luna que no estaba en el cielo. “Hombres infinitos” lo dijo empuñando mi verga. “Infinitos como lava que se vuelve roca” el latido de mi sangre en la palma de su mano. “Infinitos como la roca que se perderá en el universo”, lo mencionó en mis labios como una promesa, su aliento en mi boca conjuró nuestros cuerpos, mis latidos resonaron la tormenta dentro de mí.

Abel bajó las escaleras y pisó la naranja.

Me apresuré para alcanzarlo.

—No puedes dejarme así.

Me agarré la verga.

—De dónde yo vengo, no hay retorno.

—Quédate aquí.

Se lo dije con la mano en mi verga. Me agarró por los hombros; los astros grises navegaron hacia mí.

—No me sigas.

Hay astros que dejan marca en la tierra.

—Después no podrás regresar.

Puso su cabeza frente a la mía, golpeamos nuestras frentes como bisontes, como dos gigantes que se encuentran, como meteoros que colapsan.

En el altar a San Sebastián la noche abierta.

*****

Me encontraba en los ferrocarriles esperando a que el semáforo se pusiera en rojo para cruzar la avenida Gómez Morín.

En los audífonos sonaba “M88, M64, M98; Sueño con luces y letras”, cuando encontré a Abel en la banqueta de enfrente, con los pies descalzos, la playera rota dejaba ver su abdomen fuerte y su piel blanca estaba roja por el sol.

El semáforo se puso en rojo.

Fue cuando sus ojos de meteoro se encontraron con los míos, se echó a correr por las vías del tren y lo seguí. Antes no me había fijado en la hierba que crece alrededor de los rieles ni en las piedras que reflejan el sol.

Abel se detuvo cuando oscureció.

—Seguirme es aventarte a un barranco sólo porque se te acabó el camino.

Sentí un insecto en mi brazo, justo en el tatuaje de brújula.

—En la caída estás tú.

Abel tenía los pies cubiertos de tierra. Me acerqué para ver sus ojos grises y me agarró del cuello.

—No te gusto yo, te gusta el martirio, Sebastián. ¿Sabes cuál es la frontera entre los sueños y la realidad?

—Tú.

—Si me sigues ya no despertarás.

—No quiero despertar.

El Cerro del Muerto era la sombra de un gigante.

—Véndate los ojos.

El sonido del tren fue el de un animal que se aproxima.

—¿Con qué?

A mi alrededor sólo había hierba seca.

—Obedece.

Me quité la playera y con ella vendé mis ojos.

—¿Por qué tenemos que hacerlo a tu manera?

—Acuéstate sobre las vías.

Las piedras se encajaron en mi espalda. Escuché las pisadas de Abel. Sentí su aliento en mi rostro. En sus labios la noche fría, sus manos callosas por mi pecho, en mi abdomen, desabrochó el pantalón, mi verga como una flecha hacia la noche.

La tierra vibró.

Deslicé mis manos por su espalda empapada en sudor, por su cabeza rapada, “acaba conmigo” mencioné.

Su boca fue tormenta, su lengua latido del universo, mi espuma se derramó por sus labios, mi constelación dentro de él.

Me quitó la venda, encontré sus ojos como los de un muerto, las venas se marcaban en su cráneo, en su cuello, en sus brazos al agarrar mi pecho como si fuera tierra, la luz del tren volvió sombras nuestros cuerpos, la tierra cimbró; el golpe de la maquinaria me despertó del sueño.

Abel y yo estábamos sentados sobre las vías del tren, frente a frente, con las piernas entrecruzadas, nuestras vergas apuntando el cielo, el semen que derramamos fue el pacto de nuestra noche.

Desperté de ese otro sueño en el que fuimos constelación.

Me encontraba en mi cuarto, por la ventana aún quedaba la noche. Mi cuerpo no reaccionó. Escuché el sonido de la gotera cuando Abel se arrastró entre mis piernas, se deslizó sobre mi sexo herido, su sangre pulsó en mi pecho, el latido de su corazón fue caos, océano que ahogó la noche. Su aliento me envolvió dentro de un mundo donde la tempestad cobró perfil de rostro, horizonte de relámpagos que abrió el cielo hasta mis venas.

En el altar a San Sebastián la espuma de mi noche.

*****

Abel se encontraba de espaldas en el marco de la ventana que atravesaban los últimos rayos de sol, la mitad de su cuerpo se perdía entre las sombras, iluminaban el sudor que escurría por su espalda, mis pies sucios, nuestra ropa arrumbada en una esquina. Una gotera se desprendía en medio de la habitación. Yo estaba acostado sobre el piso de concreto, con la cabeza recargada en la pared dañada por la humedad, en mi mano tenía la cámara. Le pregunté cómo habíamos llegado a esa habitación, y siguió viendo como emergía la noche, la hierba se volvió oleaje, las vías del tren un camino luminoso y el Cerro del Muerto la sombra de un gigante.

Abel me habitó hasta despertar en otro sueño.

Cerré los párpados e intenté recordar cómo fue que llegamos a esa habitación en medio del descampado.

Abrí los ojos.

El crepúsculo devoró el paisaje, las sombras se alargaron, los huecos en el piso de concreto se volvieron abismos.

—Abel, ven.

Su nombre como plegaria al santo nocturno, su nombre como nebulosa que se expande en el infinito.

Tomé la cámara.

Sus brazos largos entre sombras, el contorno entre el límite de sus piernas, su verga ancha, por un segundo el flash iluminó la habitación.

En la fotografía quedó la noche.

—¿El placer de los suicidas está en la caída?

—No lo creo, Abel.

Caminó hacia mí y sus pies se hundieron en la oscuridad.

—¿Qué hay de los hombres que les late el corazón en la tiniebla?

Lo preguntó frente a mi rostro.

—Hay búhos que parecen parte de las ramas.

Lo mencionó cuando sopló el viento.

—Hay escorpiones que se pierden en la tierra.

Lo dijo en mis labios.

—Hay hombres como nosotros que anochecemos.

Y al abrazarme no quedó luz.

En el altar a San Sebastián la noche se dispara.