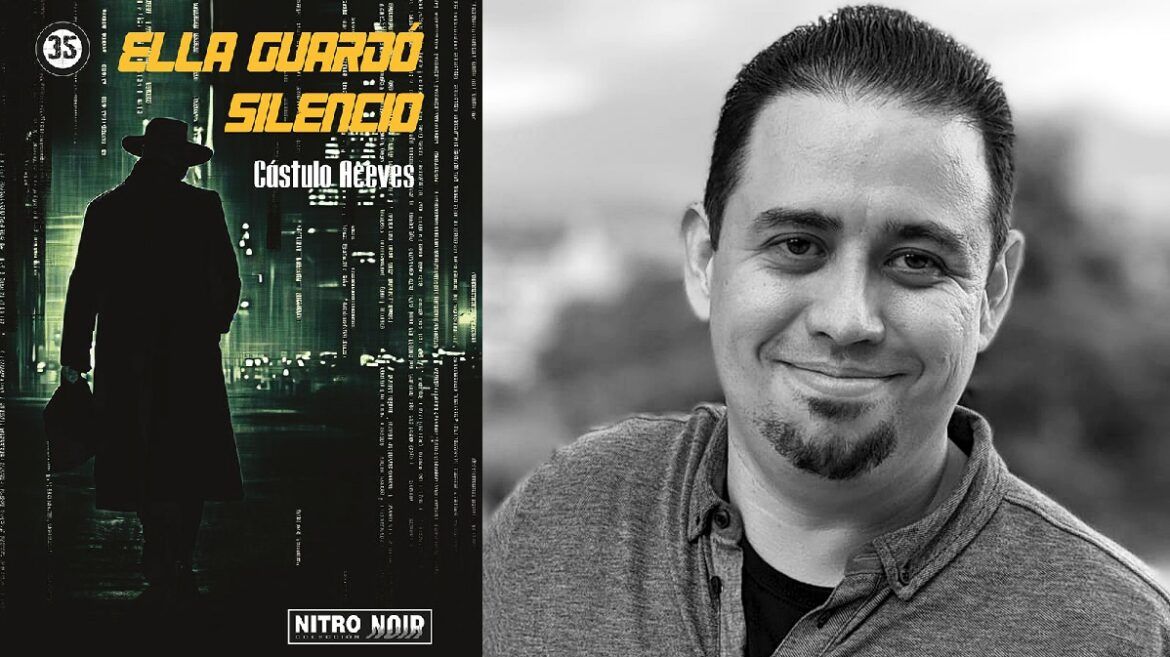

Este texto de Cástulo Aceves viene incluido en el libro “Ella Guardó Silencio” (Nitro Press/Secretaría de Cultura de Jalisco, 2023).

Fotos: cortesía de Alejandro Meter/Internet

Mi bisabuelo era analfabeta y el del registro civil del pueblo un hijo de puta. Mi abuelo era vengativo y mi padre un ojete. Me llamo Huan Himeno Himénez Hernández. El cuarto. Soy investigador privado, pero solo porque era la figura fiscal que menos carga hacendaria tenía. Estudié derecho penal, aunque no me dedico a litigar. Soy gestor, o como prefiero decirlo, un comerciante de influencias burocráticas e intereses específicos. Soy excelente para desaparecer multas o acelerar permisos, para convencer al juez o conseguir amparos. Por supuesto, antes era burócrata, de los que resolvían con rapidez cualquier proceso. Luego llegó el cambio de partido en el poder, y con ellos, un examen de confianza. Adiós a los tres salarios. Me avoqué al sector privado y, por consejo de mi asesor fiscal, el nombre de mi empresa fue: “Investigaciones privadas y detectivescas tapatías SA de CV”.

Ese día hacía un calor tremendo. El mes había sido uno de los más malos en la historia de mi negocio. Luego llegó ella y de plano todo se fue a la chingada. Nunca supe como dio conmigo, el nombre de la empresa no aparece ni en la fachada ni en la sección amarilla, la agencia de detectives es solo un recurso fiscal. Antes de que llegara resonaron sus pasos en las paredes, círculos concéntricos se formaron en mi café. Cuando tocó la puerta del despacho yo y mi secretaria brincamos al unísono. Nunca había visto a una chica más alta. Traía un vestido ligero sin mangas, lo que dejaba ver sus brazos llenos de músculos similares a los de Schwarzenegger. Sus formas se marcaban en la tela como si fueran a reventarla, era gigantesca.

—¿Es usted el detective Jiménez? —Dijo con una voz aguda y femenina que contrastaba con su cuerpo de fisiculturista.

—No —le interrumpí—, con hache.

Ella pareció confundida.

—Soy el licenciado Huan Himeno Himénez Hernández —le aclaré.

—Ana Pavlovich —se presentó.

Su acento me recordaba a las películas ochenteras donde los rusos eran espías. Su padre estaba desaparecido. Quise explicarle que yo no era en realidad un detective, que solo era una treta fiscal. Ella no entendía, o hacia aspavientos de no comprender español. Empezó a gimotear y acercó su rostro suplicante, su perfume sobrepasó el olor a cigarrillos que me rodeaba, repetía que nadie más quería ayudarla. Sus ojos eran de un tono entre plateado y azul, enormes, y bastaron para que terminara aceptando el asunto.

El padre de mi clienta era genetista. Me mostró una foto donde ella aparecía abrazándolo en la plaza tapatía. Era obeso, de baja estatura, y estaba peinado con una coleta. Ella aseguró que era uno de los científicos más avanzados del mundo. Contó que habían llegado a México huyendo, aunque nunca dijo de qué. Había estado en una universidad de la capital, pero ante las envidias, que también se dan entre académicos, acabó en una empresa que guarda las células madre de los recién nacidos. Lo mandaron a la sucursal recién abierta aquí, en Guadalajara. Lo último que sabía de su padre es que había salido a comprar un refresco a media tarde y nunca regresó. Supuse que ya estaba muerto: nadie había pedido rescate. Me rogó, dijo que yo era su última esperanza. Siempre pensé que los hombres que terminan mal por una mujer sólo son anécdotas en canciones de mariachi.

Pensé en usar alguno de mis contactos o que otro policía investigará por mí. Pero, o podía meterme en problemas, o se reirían en mi cara. Decidí investigar yo directamente, después de todo, no había mucho trabajo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué haría un verdadero detective? Asumí que sería revisar el lugar donde fue visto por última vez. A la mañana siguiente fui a la empresa de células madre, y en cuanto mencioné el nombre del doctor Pavlovich, los policías privados estaban ya sacándome a rastras. De nada sirvió que los amenazara con denunciarlos a licencias, a Hacienda o Profeco. Un sujeto mal encarado, que se hizo llamar el gerente, me dijo que ellos negaban cualquier nexo con el desaparecido.

—No queremos esa clase de problemas, usted entiende— y al decirlo puso en mi mano algunos billetes. Él sí hablaba mi idioma.

Aún no entendía porque querían poner distancia con el científico, pero me dediqué a recorrer la calle. En cada negocio había por lo menos una cámara de seguridad. Uno a uno fui convenciendo al encargado de que me diera los videos de ese día. Incluso en la tienda de abarrotes de la esquina tenían sistemas de vigilancia. Lo atendía un chico famélico que no aceptó dinero, dizque por honradez, y que solo sonreía ignorando mi petición. Le aseguré que yo era Huan Himeno Himénez Hernández, sí, con hache, y era detective, que la vida de aquel hombre estaba en peligro y era su deber moral ayudarme. Finalmente aceptó darme los videos. Le dejé una tarjeta de mi despacho por si recordaba o descubría algo. De todas las grabaciones, la única de utilidad fue precisamente la última. Se veía al doctor llegar a las cinco cuarenta y dos, para salir minutos después con una lata de refresco. A punto de cruzar la calle se le cerró un coche. Bajaron tres sujetos, aunque de ninguno se apreciaba el rostro. Parecieron discutir un par de minutos. Entonces uno sacó la pistola, otro lo tomó del antebrazo y el padre de mi clienta subió al auto sin oponer resistencia. Cuando el vehículo arrancó, por un segundo, se veían las placas. Lo único que saqué en claro es que él ya los conocía. Tenía una pista. Esa misma tarde me contacté con un viejo amigo en la oficina de Tránsito, nunca supe cómo él sí aprobó los filtros de confianza. Prometió buscarme al dueño de ese auto.

—No debería ayudarte —me aclaró—, nos traen cortitos, pero por la pura amistad mi Juan Jimeno.

—¡Que es con hache! —Grité en forma automática, arrepintiéndome en el acto.

Se quedó en silencio algunos segundos. Después, con mucha seriedad, me dio una cifra que ya no pude negociar.

Esa tarde acudí a la casa de la señorita Pavlovich. Me abrió vestida con ropa deportiva del tipo que se estira y pega a la piel. Se le marcaba cada músculo, surco y curva. Sus piernas parecían de corredor de olimpiadas. Pensé que, si iba a aparentar ser un detective de a de veras, debía indagar en las razones para el secuestro del doctor. Ella me dijo que se había peleado con muchos científicos, que además no se llevaba muy bien con su jefe. Opinaba que estaba sobre capacitado para el empleo.

—Es uno de los genetistas más avanzados del mundo y no puede ni siquiera tener un trabajo decente —dijo con gestos exagerados—. En México no pagan lo que deberían a un investigador con tanto conocimiento.

—¿Por qué no emigran entonces a otro país más desarrollado? —Respondí intentando consolarla.

—Algunos de los experimentos que ha hecho mi padre lo han marcado, aquí ignoraron su historial —contestó en medio de gimoteos, empezó a llorar y se lanzó a mi pecho como una infanta desconsolada.

Casi me rompió el esternón con su abrazo. Pasé mis manos por su espalda, enredé mis dedos entre su cabello, su aroma estaba por perderme. En ese momento sonó mi teléfono y le supliqué dejará de sujetarme para poder contestar. Era mi contacto en la oficina de Tránsito, esa placa no existía. No era posible, había revisado una decena de veces el número en el video. Él me aseguró que no había registro de ella, pero que aún le debía el dinero. Estaba otra vez como al principio: sin ninguna pista.

—Tengo que irme —le dije apenas colgué.

Ella se levantó, aun sollozando. Mientras me acompañaba a la puerta podía sentir sus dedos rozando mis hombros. Estoy seguro de que la vi sonreírme poco antes de llegar al umbral. Me despidió levantándome con un solo brazo y dándome un beso en la boca como si yo pesara lo que un muñeco de plástico.

Al día siguiente decidí regresar a la tienda de abarrotes, tal vez el chico me tenía alguna otra información. El lugar estaba rodeado de policías, oficiales con rostros aburridos y personas tomándose fotografías con el lugar del crimen de fondo. Entre los curiosos se decía que habían matado al joven que atendía, el sobrino del dueño, que se habían extrañado de que no abriera a primera hora y, al llegar el tío, se lo encontró en la parte de atrás con una bala en la cabeza. Estaba indeciso entre seguir allí, esperando averiguar algo, o dejar de una vez y para siempre el juego del detective. Me repetía que solo era casualidad, que no tenía que ver con los videos que me había dado. En ese momento crucé la mirada con un hombre que se congeló al verme. Tomó su celular y empezó a desbloquearlo nervioso. Empecé a avanzar hacia él y salió huyendo. Media cuadra después logré darle alcance, pero eso solamente porque él estaba aún más obeso que yo. Apenas podía respirar, mis palpitaciones eran recordatorios de que no soy un verdadero investigador. Reconocí al hombre que huía, fue uno de los empleados que me dio los videos de seguridad un día antes.

—¡Era a usted! —Empezó a gritar cuando lo tomé del hombro.

Metí mi mano libre en el saco como si tuviera una pistola. Por la expresión en su rostro lo convencí de que tenía una.

—Era a usted a quien buscaban —repitió ahora casi en un susurro.

Confesó que unos hombres le habían dado dinero a cambio de que les diera los horarios del doctor y para que fingiera no saber nada del secuestro. Además, le habían dicho que, si alguien preguntaba por él, se los informara. Lo demás me quedó claro, el único que tenía datos sobre mí era el chico famélico de la tienda. De inmediato marqué a mi oficina, aún tenía la esperanza de que él no les hubiera dado mi tarjeta. Después de que el teléfono timbrara más de cinco veces sin respuesta temí lo peor, mi secretaria era muy eficiente para atender la línea. Le pregunté al soplón quién chingados lo había contratado, pero seguía respondiendo que no los conocía. No tenía tiempo ni herramientas para un interrogatorio con agua mineral o toques eléctricos. Lo dejé huir y me encaminé a mi auto.

Al llegar a mi despacho era claro que ya habían estado allí. Encontré a mi secretaria encerrada en uno de los baños, con un ataque de ansiedad y moretones en el rostro. Acordamos que se iría con una hermana a la ciudad de Dolores, en Guanajuato. En esa oficina tenía desde recibos hasta expedientes completos donde figuraba mi nombre y dirección, no podía regresar a casa. Pensé en aprovechar mis contactos para sacar el dinero de mis cuentas en forma remota, vender lo que se pudiera y empezar otra vida desde cero. Decidí también que lo mínimo que podía hacer por la señorita Pavlovich era confesarle que yo no era en realidad detective e indicarle que buscara otro investigador privado, yo huiría de la ciudad y esperaba no volver a saber de ella.

Al instante que me abrió la puerta de su casa preguntó por su padre.

—No es seguro hablar afuera —le dije al tiempo que entramos.

En la sala le insistí en que su padre se había metido con gente demasiado poderosa.

—Es que, es que él no le hace daño a nadie —tartamudeaba la chica mientras movía la cabeza.

—Lo siento —le reiteré poniéndome de pie, dándole la espalda.

—Le daré lo que quiera Juan Jimeno.

—No hay dinero suficiente —le insistí dando un par de pasos—, y ya sabe que es con hache.

Entonces escuché el sonido sutil de la tela rasgándose.

—No me ha entendido —me dijo ahora con voz sensual—, detective Himénez.

Allí supe que ya era hombre muerto, no se le puede negar nada a una mujer desnuda, menos a una que levanta pesas de cien kilos en su tiempo libre.

En la madrugada yo estaba en la cama de mi cliente, incapaz de moverme por una llave de lucha grecorromana que me aplicó en un momento de pasión. Temía que en cualquier momento llegaran por ambos. En ese momento razoné: Si ya la conocían ¿por qué no la contactaron? ¿Por qué tampoco la secuestraron? ¿Por qué seguía viva? ¿De plano ellos le tenían más miedo que yo? Entonces me quedó claro, tanto que quise agarrarme a mí mismo a cachetadas. El científico seguía vivo y seguramente su única condición para colaborar con ellos fue que dejaran en paz a su hija. Aún seguía con un par de dudas. ¿Para qué podían querer a un genetista? Pero más importante: ¿quiénes chingados eran?

Casi me disloco un brazo liberándome de sus muslos de hierro. Empecé a caminar buscando algo que me ayudara a entender qué demonios estaba pasando. Su casa en desniveles era un laberinto. Di por casualidad con el despacho del padre de mi clienta. Era un caos. Pensé que tal vez ya alguien había estado allí, pero de inmediato me quedó claro que en realidad era una persona desordenada. Revisé cajones, libros, archiveros y carpetas. En ese momento la señorita Pavlovich entró a la habitación. Su cuerpo atlético y musculoso era aún más impresionante al verla andar desnuda. No pude evitar pensar que era una diosa, una que con una mano me podía llevar al Olimpo y con la otra quebrarme el cuello. Me preguntó qué buscaba allí. Le dije que necesitaba saber quién era en realidad su padre. Ella dudó un segundo, se acercó al escritorio, metió la mano en un cajón y se abrió una trampilla en el suelo. Pasé a un laboratorio. Había microscopios, matraces y tubos de ensayo. En la pared de la derecha había decenas de frascos con fetos humanos. No me quedé mucho tiempo, apenas lo suficiente para vomitar hasta el ácido gástrico. Salí de esa casa tan rápido como pude. Ella me dejó ir en silencio. Me pregunté si no estaría soñando, o más bien, si no estaba teniendo una pesadilla.

No avancé más de tres metros cuando un auto se detuvo justo frente a mí. Reconocí a los hombres que aparecían en el video. La vida del genetista no era la que estaba en peligro, sino la mía. Me habían estado esperando afuera de la casa. Me subieron a su coche con el rostro tapado. Cuando me quitaron la tela de la cabeza me encontré en medio de una sala enorme. Había columnas y estatuas griegas de mármol, pinturas de arte abstracto y una pantalla plana del tamaño de la pared. Entró a la habitación un joven de unos treinta años. Vestía camisa a cuadros grises sobre un fondo negro, sombrero norteño oscuro con calaveras doradas al frente, cinturón piteado con estoperoles plateados, pantalón de mezclilla color ébano y botas vaqueras, pero con suela de hule de cinco centímetros. Tenía, además, la mitad del rostro tapado por su cabello. Ni siquiera me preguntó mi nombre, pidió a sus guaruras que me detuvieran mientras el soltaba golpes en mi estómago.

—Dicen que tú eres el que ha estado de metiche —comentó agitado después de diez minutos de ponerme chingadazos.

Sacó una pistola que puso en mi cabeza. En ese momento entró otro hombre. En contraste, él vestía una guayabera blanquísima, pantalón de algodón y guaraches de piel.

—¡Estate mijo! ¡Recuerda que nunca en nuestra casa! —Suspiré aliviado antes de que agregara— La sangre no se quita de los muebles.

Chasqueó los dedos y un mayordomo le llevó una guitarra, empezó a cantar canciones rancheras mientras me interrogaban. Les relaté como me había contratado la hija del doctor Pavlovich, que todo había sido un error, que yo no era detective sino gestor, que mis contactos le servirían de mucho y si ellos querían me iba del país. Él se rio, volvió a chasquear los dedos y, a base de patadas, me llevaron con el profesor.

No sé cuántas costillas traía ya fracturadas para cuando por fin llegamos al laboratorio. El científico me dio la mano para levantarme.

—Su hija lo ha estado buscando.

—Lo imaginé —me respondió preocupado—, intenté contactarla para que no lo hiciera, pero es muy terca mi pequeña.

¿Pequeña? Dudé si hablábamos de la misma hija.

—En cuanto salga le diré que se encuentra bien.

—Me temo que usted tendrá que quedarse a ayudarme con el laboratorio— respondió el genetista mientras sonreía con tristeza.

Lo miré confundido, siempre fui malo en las clases de química.

Allí había computadoras, matraces, y al igual que en la casa de mi cliente, decenas de frascos con formol. En vez de fetos humanos, lucían huevos flotando, algunos rotos, otros con criaturas parecidas a un reptil.

—¿Para qué quiere el señor tantas lagartijas?

Por respuesta el profesor me relató como el junior recordaba haber estado traumado con la película de Parque Jurásico en su niñez. Entonces se le ocurrió que, ya con los avances actuales y con el dinero que tiene su familia, podía comprarse un dinosaurio real. Solo eso le faltaba al zoológico personal de su padre. El doctor Pavlovich ya le había ayudado a clonar un par de animales extintos hacia décadas, pero cuando supo del nuevo encargo se negó rotundamente.

—Porque es imposible ¿Verdad? —le pregunté sin saber si estaba jugándome una broma.

—Es algo antiético, incluso para mí —respondió después de unos minutos guardando un grave silencio.

Pasé un par de días en ese lugar, llevando extraños aparatos de un lado al otro y acomodando matraces de cristal. Me las arreglé para enterarme de los turnos de quienes vigilaban, maquiné una huida que por supuesto, no resultó. No bien me encontraron empezó una madriza que me hizo perder el conocimiento.

Desperté, hace unos minutos, en una celda pequeña, doliéndome cada parte del cuerpo. Repasaba una y otra vez en mi cabeza lo que sucedió, seguro de que solo estaban asustándome para que nunca más intentara huir.

—Sí, eso debe ser —me repetía intentando convencerme —, así es de sádico el jefe.

En el suelo había una cubeta con agua, sumergí allí el rostro para intentar despertar de la pesadilla.

Nada.

Al fondo había una puerta metálica, alcanzaba a oír barullo del otro lado, como si hubiera mucha gente. De repente se sacudió la tierra, escuchaba golpes enormes. En el agua de la cubeta se generaban ondas concéntricas. La puerta comenzó a subir. Un hombre, armado con un cuerno de chivo, me ordenó que saliera. Del otro lado había arena y gradas alrededor. Parecía un palenque. El público aplaudía y chiflaba, todos parecían gatilleros de la organización criminal. El jefe estaba sentado en un parco especial, al lado de su junior que, aún con medio rostro tapado, tenía cara de entusiasmo. En ese momento el mayor de ambos se puso de pie.

—Hemos decidido perdonarlo —me dijo sonriendo sádicamente, contrastando sus dientes con implantes dorados con lo blanco de sus ropas —, lo único que debe hacer es salir por esa puerta.

—¿Y el candado? —pregunté al ver hacia donde señalaba.

—La llave está en el collar de la mascota de mi hijo, solo necesita quitársela, señor Juan Jimeno.

—¡Qué es con hache! —le grité en un acto reflejo.

Desapareció su sonrisa. Chasqueó los dedos y se abrió un portón enorme. El rugido fue ensordecedor, el tiranosaurio se veía aún más imponente que en los documentales o las películas hechas con efectos de computadora. Intentaba, en vano, pensar en qué haría un verdadero detective para salir de una situación como esta. Su aliento fétido en el rostro me dejó claro que esto no era ningún sueño. Ni siquiera me moví, sólo me quedó guardar silencio a la espera del final.