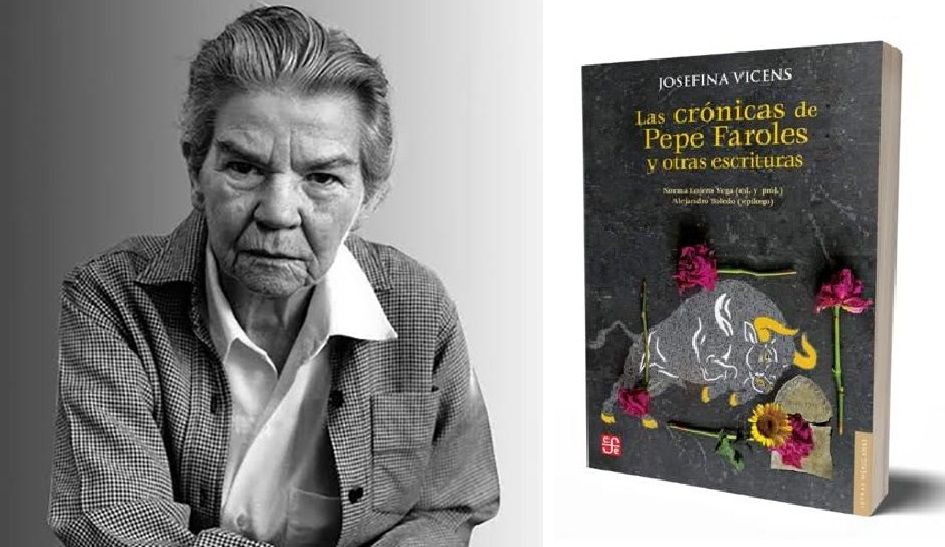

El libro “Las crónicas de Pepe Faroles y otras escrituras” (Fondo de Cultura Económica, 2022) fue editado y prologado por Norma Lojero. El epílogo que aquí presentamos es cortesía de Alejandro Toledo y del FCE, a quienes agradecemos las facilidades otorgadas para su difusión.

Las de Juan Rulfo y Josefina Vicens son, en cierto modo, vidas u obras paralelas. La señal inequívoca que los une es que sus afanes narrativos quedaron concentrados en sólo un par de libros: El Llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955), en un caso; y El libro vacío (1958) y Los años falsos (1982), en el otro. Ambos merecieron, en los años cincuenta, el Premio Xavier Villaurrutia; y en un tiempo de los dos se esperó que dieran a la imprenta un libro más (el siguiente, que los consolidara como escritores, cuando se piensa en el oficio como una larga carrera, y no precisamente de obstáculos), presión que solían sobrellevar con una copa, o una botella, en la mano. Así hermanados por la crisis creativa los imagina uno, contemplando juntos el abismo (como si lo hecho hasta entonces fuera obra de plumas distintas a las suyas) y preguntándose:

—Oye, Juan, ¿por qué no escribes otro libro?

—Oye, Peque, ¿por qué no escribes otro libro?

Para responder ambos:

—Pues sí, ¿verdad?

Con diferencia de dos años, Rulfo publica un volumen de cuentos y una novela y calla (o cambia de rumbo, puesto que su producción fotográfica es copiosa, y aún hay entre los especialistas quienes agregan, como si fuera una segunda novela, el argumento cinematográfico El gallo de oro); en Josefina Vicens el proceso es distinto porque hay un salto temporal, de más de dos décadas, entre El libro vacío y Los años falsos. Y el paisaje se complica e incluso se vuelve escheriano cuando se piensa que el tema de ese primer título suyo es precisamente la escritura, vista a la vez como necesidad y como imposibilidad. Ahí, cual si fuera una suerte de antigrafógrafa, Josefina Vicens escribe que no escribe, mentalmente se ve escribir que no escribe y también puede verse ver que no escribe… En 1977, cuando Emmanuel Carballo realiza una encuesta con 190 escritores mexicanos (para la revista Cuadernos de Comunicación, números 24 y 25, junio y julio de ese año), la encuentra casi petrificada. Al cuestionario usual (¿por qué escribe?, ¿para qué escribe?, ¿cómo escribe?), ella responde: “No me hagas estas preguntas, querido Emmanuel, no a mí que he escrito un solo libro y que casi no creo que me alcance la vida para terminar el otro. He sufrido mucho al contestarte”.

Con diferencia de dos años, Rulfo publica un volumen de cuentos y una novela y calla (o cambia de rumbo, puesto que su producción fotográfica es copiosa, y aún hay entre los especialistas quienes agregan, como si fuera una segunda novela, el argumento cinematográfico El gallo de oro); en Josefina Vicens el proceso es distinto porque hay un salto temporal, de más de dos décadas, entre El libro vacío y Los años falsos. Y el paisaje se complica e incluso se vuelve escheriano cuando se piensa que el tema de ese primer título suyo es precisamente la escritura, vista a la vez como necesidad y como imposibilidad. Ahí, cual si fuera una suerte de antigrafógrafa, Josefina Vicens escribe que no escribe, mentalmente se ve escribir que no escribe y también puede verse ver que no escribe… En 1977, cuando Emmanuel Carballo realiza una encuesta con 190 escritores mexicanos (para la revista Cuadernos de Comunicación, números 24 y 25, junio y julio de ese año), la encuentra casi petrificada. Al cuestionario usual (¿por qué escribe?, ¿para qué escribe?, ¿cómo escribe?), ella responde: “No me hagas estas preguntas, querido Emmanuel, no a mí que he escrito un solo libro y que casi no creo que me alcance la vida para terminar el otro. He sufrido mucho al contestarte”.

Le alcanzó la vida para eso y algo más. Aunque su escritura parece limitada a dos novelas, deben añadirse al paisaje de sus obras las crónicas taurinas y los artículos políticos, firmadas las primeras como Pepe Faroles y los segundos como Diógenes García; los guiones, también, entre los más conocidos los de Las señoritas Vivanco, personajes interpretados por Sara García y Prudencia Griffel (en filmes de 1958 y 1959), o libretos más personales como Los perros de Dios (1973) y Renuncia por motivos de salud (1975); además, un puñado de poemas, una obra de teatro y un cuento…

El orbe se amplía y se vuelve a cerrar, pues todo se concentra (y no) en sus novelas. Algo que la distingue como escritora es que su voz será masculina; y en ello opera una suerte de travestismo literario, acaso manifiesto tempranamente en Pepe Faroles y Diógenes García, sus seudónimos periodísticos, para arribar a José García, protagonista de El libro vacío, y Luis Alfonso Fernández, voz narrativa de Los años falsos.

A lo Flaubert, Josefina Vicens pudo haber dicho: “José García soy yo”.

La escritura en torno a las obras de Josefina Vicens suele enfrentar al redactor con el conflicto que sustenta su primera novela, El libro vacío, en esos dos extremos por entre los cuales vaga o divaga el funámbulo: la necesidad de escribir y la imposibilidad de hacerlo, como si lo que pudiera llamarse “el síndrome de José García” anduviera siempre al acecho y aquejara sobre todo a aquellos que pretenden abordar esa novela, y el final de la travesía es también, apenas, el comienzo o la preparación del comienzo (o sólo la intuición del comienzo) del viaje, bajo el siguiente conjuro: “Tengo que encontrar esa primera frase. Tengo que encontrarla”.

Escribir, así, es convocar el silencio. Para salvar el escollo debe intentarse, siempre, que esas líneas apenas dibujadas no se desvanezcan.

Si en el siglo XX, y a partir de la fi gura rectora de Virginia Woolf (cuya influencia va mucho más allá de la lengua inglesa), la literatura femenina tuvo un desarrollo notable, al punto de convertirse en una de las líneas esencia les de la creación escrita, esa búsqueda de un sitio y una voz particulares del orbe de las mujeres no siguió una secuencia uniforme, y es con Josefina Vicens, me parece, en donde acaso se verifica una de sus mayores rupturas.

Se adelanta la escritora uno o varios pasos a su tiempo, pues en ella lo fundamental no es ya el encuentro con un discurso que pueda ser ubicado o definido enteramente como femenino, afanes que sí se hallan en autoras como María Luisa Bombal, Gabriela Mistral o Rosario Castellanos; en Josefina Vicens es el ejercicio novelístico (la creación, el arte) el que construye las voces (o el género de las voces), y en sus dos novelas asume, incluso, el disfraz masculino, que usaba, como se ha contado reiteradamente, en otros terrenos. ¿Qué implican esas transformaciones de Josefina Vicens?

Las claves de esta trama genérica o transgenérica se encuentran, me parece, en dos ensayos fundamentales: uno es Un cuarto propio (1929), de Virginia Woolf; y el otro “El sexo del arte” (incluido en Contracorrientes, 1973), de Tomás Segovia. Ensayos en los que ahora me detengo.

A partir de esa circunstancia absurda de no poder ingresar, por su condición de mujer, a la biblioteca de la universidad a la que había sido invitada para disertar sobre el tema de Las mujeres y la novela, realiza Virginia Woolf una vista panorámica de la literatura inglesa y encuentra que, en efecto, carecían las mujeres de los espacios adecuados para convertirse en artistas; de ahí presume que si William Shakespeare hubiera tenido una hermana escritora, o quizá si el mismo Shakespeare hubiera sido mujer, no habría encontrado en su siglo la forma de ejercer y desarrollar sus impulsos creativos. Pide Virginia Woolf para las escritoras del siglo XX los elementos básicos para el trabajo artístico: una renta mensual decorosa y un cuarto propio.

No me demoro en el resumen de este ensayo muy conocido de Virginia Woolf, sino avanzo hacia el capítulo sexto, en donde concluye, con Coleridge, que el espíritu o la inteligencia son andróginos. Shakespeare lo era, dice; lo mismo Keats, Sterne o Lamb. Shelley le parece más bien neutro; y Proust andrógino, sí, aunque quizá demasiado mujer. Y asegura que es fatal para el que escribe pensar en su sexo: “Es fatal ser un hombre o una mujer pura simplemente; hay que ser viril-mujeril o mujeril-viril. Es fatal que una mujer acentúe una queja en lo más mínimo; es fatal que defienda cualquier causa hasta con razón; o que hable deliberadamente como mujer”.

Y explica: “La palabra fatal no es una metáfora, porque todo lo escrito con ese prejuicio deliberado está condenado a la muerte. Deja de ser fertilizado. Por eficaz y deslumbrante, por magistral y poderoso que nos parezca un día o dos, tiene que marchitarse al atardecer; no puede crecer en las mentes de los otros. Alguna colaboración debe realizarse en la inteligencia entre el hombre y la mujer antes de que el acto de la creación se pueda cumplir. Algún enlace de contrarios tiene que haberse consumado”.

Enlace de contrarios, dice Woolf; la humanidad es doble, considera Tomás Segovia en su ensayo “El sexo del arte”, ya que ser humano no es ser una cosa, sino una u otra de dos cosas profundamente diferentes. Territorio, se lee más adelante, en donde yo soy yo y tú eres tú, pero “yo” no puede presentarse sino como la mitad de un “tú y yo”. Y cierra así la ecuación: “La sexualidad es ese mundo en donde uno es siempre la mitad de dos”.

Se creería que coincide Tomás Segovia con Virginia Woolf en concebir el territorio del arte como un lugar en donde lo femenino y lo masculino colaboran, pero no. Para Segovia, el del artista es un mundo de fascinación, sentido que (así lo cree) le está mayormente permitido en la actualidad a la mujer. A través del arte, el hombre tiene la posibilidad de ingresar a ese orbe, de ahí, dice, su urgencia por acceder a él. Más rotundo, concluye Segovia: “El sexo del arte es femenino”.

Un arte andrógino en un caso, o profundamente femenino en el otro. Propongo contrastar el juego entre lo femenino y lo masculino a partir de lo escrito por dos narradoras latinoamericanas: la chilena María Luisa Bombal y la mexicana Josefina Vicens, nacida una en 1910 y la otra al año siguiente, contemporáneas ellas, mas no sus obras. La carrera literaria de ambas puede ser resumida en dos títulos esenciales: Bombal con La última niebla (1935) y La amortajada (1938); Vicens con El libro vacío y Los años falsos, publicados varias décadas más tarde. Veo ahí, no sé si correcta o equivocadamente, los puntos de salida y arribo de un largo viaje.

Un arte andrógino en un caso, o profundamente femenino en el otro. Propongo contrastar el juego entre lo femenino y lo masculino a partir de lo escrito por dos narradoras latinoamericanas: la chilena María Luisa Bombal y la mexicana Josefina Vicens, nacida una en 1910 y la otra al año siguiente, contemporáneas ellas, mas no sus obras. La carrera literaria de ambas puede ser resumida en dos títulos esenciales: Bombal con La última niebla (1935) y La amortajada (1938); Vicens con El libro vacío y Los años falsos, publicados varias décadas más tarde. Veo ahí, no sé si correcta o equivocadamente, los puntos de salida y arribo de un largo viaje.

¿Qué se obtiene del ejercicio comparado de las novelas de Bombal y Vicens? En la chilena hay atmósferas y sensaciones que nacen de las entrañas de la mujer, una humedad que remite al origen de las cosas: la vida, la muerte, la naturaleza, la Tierra… todos estos elementos con seña femenina. En los libros de la autora mexicana encontramos a dos varones atrapados, uno, en el conflicto de la escritura, y el otro en la cárcel de las herencias, los dos con un pie en el abismo.

Mi propuesta es ésta: en los tiempos de Bombal fue importante que las voces femeninas se desplegaran con intensidad suprema, desbordante, y tanto en La última niebla como en La amortajada el discurso de la mujer concentra sus desencantos y busca despojarse con gran pasión de los grilletes del deber y la costumbre a los que parecían estar ellas condenadas. Esa vía en busca de una voz propia o definidamente femenina fue seguida por autoras como Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral, Rosario Castellanos o Elena Garro.

Para 1958, Josefina Vicens no piensa ya en una literatura con ropaje femenino sino en aquello que concentra, diría Segovia, lo femenino: la escritura. Por ser una escritora mujeril-viril (como la definiría Woolf), en los recuentos literarios a veces causa cierta incomodidad ubicarla en esa corriente de una literatura de signo femenino. En el espacio que se abre entre María Luisa Bombal y Josefina Vicens se desliza la duda, planteada por Virginia Woolf en Un cuarto propio, de si en realidad no habrá dos sexos en el espíritu, correspondientes a los dos en el cuerpo, y si no sería preciso juntarlos para lograr completa satisfacción y felicidad. Acaso esa unión es la que realiza Josefina Vicens en El libro vacío y Los años falsos.

En paralelo a la obra, su figura, la historia personal de Josefina Vicens, es también la de una mujer de vanguardia, de influencia poderosa a pesar del mote cariñoso con que se le conocía: La Peque.

Los pormenores de su vida pudo contarlos a mediados de 1986, dos años antes de su muerte, cuando Daniel González Dueñas y yo la visitamos en su casa de la calle Pitágoras, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, para el armado de un libro de conversaciones preferentemente literarias que se llamó Josefina Vicens: la inminencia de la primera palabra (con dos ediciones, en 1986 y 2009)… aunque con Josefina Vicens hablar de libros era hablar de la vida, su máximo interés, y aun siendo una persona culta no permitía diálogos demasiado librescos.

Había entonces perdido la vista, y esa circunstancia le dificultó el propósito de trabajar una tercera novela, que intentó dictar. En una de las pocas fotografías que se le conocen está frente a la máquina de escribir, y quizá le hacía falta ese contacto, pues era, por otro lado, una gran conversadora… Pudo armar así, en esas tardes en que la visitamos, su retrato: nació en Villahermosa, Tabasco, el 23 de noviembre de 1911; con la familia viajó a la Ciudad de México, en donde estudió la primaria y una carrera comercial que le garantizaría su independencia. A los quince años se empleó como secretaria en las oficinas de Transportes México-Puebla; luego estuvo en un despacho de abogados y después en el Departamento Agrario. De esas labores tempranas le viene el apodo de la Peque, por ser la más joven de su entorno; y ese mundo oficinesco dejará huella en las novelas.

Fue secretaria de Acción Femenil en la Confederación Nacional Campesina; e invitada más tarde por el doctor Alfonso Millán a que la asistiera en su papel como director del antiguo manicomio de La Castañeda. Contaba Josefina que su madre, siempre sorprendida por el comportamiento de la hija, al enterarse de ese ofrecimiento protestó: “¿No ves que el sueldo que te ofrecen es un señuelo para que estés donde debes estar?”

En la escritura se inicia como cronista de toros, y firma como Pepe Faroles. Un día el amigo (boxeador) de un torero (Arruza), molesto por la reseña de la última corrida, anuncia que irá a la redacción de periódico Torerías a golpear a Pepe Faroles; ahí conversa un rato con Josefina hasta que ella le dice:

—Empiece, pues, a golpearme.

—¿Por qué, señora?

—Porque yo soy Pepe Faroles.

El hombre se levanta de la silla, ofrece disculpas y se retira.

Lo que resalta en Vicens es el modo profundo como entendía la experiencia taurina:

Creo que es la única fiesta metafísica. Es el único espectáculo en donde la muerte es otro de los personajes. Al igual que los toreros y toda la cuadrilla, la muerte hace el paseíllo. Porque el torero sabe que entra vivo, pero no sabe si sale vivo. La muerte siempre está campeando en una plaza de toros. El torero que diga que no tiene miedo, miente; algunos de ellos, cuando están haciendo una buena faena, se apasionan y por un momento olvidan el miedo, pero éste es tremendo y constante. […] En la fiesta de toros el torero deja de ser un hombre y adquiere esa calidad de moribundo que es un poder, un ascendente metafísico, un toque de lo sagrado.

Por un empleo administrativo llegó a la Sección de Técnicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Como ya manejaba la pluma, o la máquina de escribir, pronto se volvió guionista. Como tal, la escritura no se le dificultaba. Contaba a propósito de esto (a Daniel González Dueñas y AT) el también guionista (y amigo de la escritora) Jaime Casillas:

Lo que sucede es que generalmente el guion debe realizarse en un tiempo determinado y muy preciso; ella sabía de esta premura, así que se apresuraba a escribirlo porque la producción lo requería. […] Como guionista trabajó en colaboración con otros escritores y escuchaba siempre sus opiniones. Pero no hay que menospreciar sus guiones: los diálogos eran exactos, nunca más, nunca menos, exactamente los que necesitaba para decir lo que quería. Cada personaje tiene su personalidad propia, nunca son los mismos, siempre tienen diferencias muy notorias, yo diría que aleccionadoras. Incluso en las alegorías como Los perros de Dios el lenguaje de un personaje no es en ningún caso igual al otro. La Peque sabía diferenciar caracteres, visiones, formas de hablar.

En los guiones, la pluma fluía; en la narrativa no, y por ello dejó sólo esas dos novelas que son piezas creadas al “alto vacío”, simples y concentradas, como diría Octavio Paz, a un tiempo llenas de secreta piedad e inflexibles y rigurosas.

En sus otras escrituras ofrece Josefina Vicens brillantes faenas, inmersa ella (lúcida y alegre) en el áspero ruedo de la existencia. Se trataron otros asuntos en esas visitas a la casa de Pitágoras.

El libro de conversaciones con ella acompañaría la reunión en un solo tomo (por vez primera) de las dos novelas y el disco de Voz Viva de México, todo esto en coedición de la UNAM y el Instituto de Cultura de Tabasco. Nos advirtió de un salto, casi una cuartilla, en la primera edición de Los años falsos, en el penúltimo capítulo, cuando Luis Alfonso visita a Elena, la amante de su padre, que se corrigió en la segunda edición.

En cuanto al disco quizá la actriz Aurora Molina ya había grabado fragmentos de El libro vacío, mas le recordamos una adaptación radiofónica reciente, de Radio Educación, en la que el locutor Humberto Espinoza interpretaba a José García. Nos parecía lógico que la voz de José García fuera masculina. Escuchamos con ella esta versión, dudó… mas encontró algunas leves traiciones al texto, lo que fue el pretexto para hacerla a un lado y pedirnos que se siguiera trabajando con lo hecho por Aurora Molina. En el fondo no quería que se perdiera esa mecánica de una mujer que se ponía el traje masculino para dar vida al personaje, mecánica que está en la base de su creación.

Hubo varias presentaciones, una en Villahermosa, Tabasco, y otra en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Antes de ésta una reportera de televisión pidió conversar con ella y la primera solicitud, una vez activada la cámara, nos pareció desconcertante:

—Diga quién es y a qué se dedica.

Un “autor” habría visto así agredido su ego. Tiempo después, cuando hice televisión, entendí que por cuestiones técnicas estos datos básicos suelen estar al comienzo de toda entrevista. Quizá la brusquedad de la reportera creó la impresión de que no sabía a quién tenía enfrente. Sin inmutarse, muy serena, dijo La Peque:

—Mi nombre es Josefina Vicens y soy escritora.

En décadas recientes, acaso quien más ha estudiado la vida y la obra de Josefina Vicens es Norma Lojero Vega. A ella debemos, además de este libro que el lector tiene en sus manos, una serie documental televisiva, una compilación de escritos sobre la autora realizada en colaboración con Ana Rosa Domenella (Josefina Vicens: un clásico por descubrir), y Josefina Vicens: una vida a contracorriente… sumamente apasionada, ambos de 2017. Este último título podría ser considerado una biografía novelada, pues Lojero Vega, excediendo, para fortuna nuestra, los límites de la academia, no sólo habla de Josefina Vicens sino desde Josefina Vicens, recreando su voz. Sólo de esta forma, con esa gran libertad que se toma la biógrafa para transformarse en el personaje del que escribe (cual si hubiera acudido a una sesión espiritista), pueden obtenerse líneas como las siguientes, que relatan lo ocurrido el 22 de noviembre de 1988, en el final del camino: “Ahora aquí me encuentro, tendida en esta cama de hospital, y será mi querido amigo Sergio Fernández quien cierre mis ojos, después del último respiro. […] Quiero decir que la muerte no me tomó por sorpresa. Acudí al ruedo como el torero valiente y dispuesto a encontrarse con ello. Y como un acto voluntario llego al final de mi vida”.

Desde Josefina Vicens, por ejemplo, puede narrar Norma Lojero el periplo de los padres, José Vicens Ferrer y Sensitiva Maldonado Pardo, en un “tú por tú” vertiginoso. A él se le dice, por ejemplo: “Padre: tú y yo ahí entre las paredes blancas, urdiendo entre los objetos que son huellas sin residuos, sin asideros firmes para escampar el llanto que humedecía tu rostro, que imaginaba el cómo de la obligada ausencia. […] Padre, de ti la herencia: el nombre, la memoria sin dobleces, sin mesura, con los inevitables equívocos que atolondraban mi coraje”.

Y a ella: “Madre: quizá fui la más difícil, y seguramente no las dos veces nacida, pero mientras lo apolíneo me dotó de armas y talento, lo dionisiaco me ayudó a ser la dos veces elegida”.

No sólo habla Josefina Vicens desde la muerte, sino que además conversa con sus muertos queridos. El recurso acaso imita el diálogo que tiene Luis Alfonso Fernández con su padre, ante su tumba, en Los años falsos.

Otra astucia es cómo imagina Lojero Vega lo que se escuchaba en la casa Vicens Maldonado, como cuando Josefina convocaba por las tardes a sus hermanas y sus vecinos a una función de teatro:

—Su atención, por favor: pasen a comprar sus boletos que la función va a comenzar. Hagan una fila, no se empujen, señores, ¡orden, orden!

—Dos entradas, por favor, ¿cuánto le debo?

—Dos centavos por cada una, señorita. Son cuatro centavos. ¡Adelante! ¡Pasen, por favor!

—Abuelita, ¿puedo entrar contigo a la función? Josefina no me quiere dejar

pasar, dice que primero le pague el boleto.

—¡Ah, qué niñas estas, siempre están peleando! Ven conmigo, hija, yo te lo

compro.

Esas voces no están en ningún documento, no constan en actas, digamos, y Lojero Vega tiene el ingenio de imaginarlas, quizá rompiendo códigos (académicos, sobre todo) pero a la vez creando resonancias entrañables. Es una forma literariamente efectiva de instalar a los lectores en la niñez de la escritora.

Desde entonces, muchas cosas distinguen a Josefina Vicens: una, que recorre su vida, es el preferir las cosas de los hombres (de pequeña, las canicas y los volados), saberse situar más en el orbe masculino que en el femenino. Fue una niña-niño. En un entorno conservador, para salir de su casa se vio incluso obligada a casarse, convirtiendo el matrimonio con José Ferrel (cercano a los Contemporáneos, traductor de poetas franceses) en una buena amistad. Leo: “De cualquier modo, cuando al cabo de un año decidimos separarnos las familias volvían a cuestionarnos, que por qué se separaron, ¿se pelearon? Y todo era un cuento de nunca acabar. La ventaja fue que ahora sí con toda la autoridad que me otorgó el haberme salido de casa como Dios manda pude decirle a mi madre que ya no tenía derecho a meterse en mi vida privada”.

Otro hilo de exploración es la amistad de Josefina Vicens con mujeres de ruptura, como Concha Michel, Aurora Reyes o Matilde Landeta; o su amor, ese que en estos tiempos ya se atreve a decir su nombre, por la actriz Anita Blanch, a quien conoce cuando ingresa al medio cinematográfico. Con ella hace un viaje por Europa que se convierte en una larga luna de miel. Lojero Vega crea, imagina o inventa la siguiente conversación entre ambas:

—Ya perdí la cuenta de los lugares que hemos conocido. Espero que tú, con tanto tiempo que inviertes en escribir, sepas a dónde hemos ido.

—¡Por supuesto, por eso llevo mi diario de viaje! Algún día que quieras saber dónde y cuándo estuvimos, lo podremos consultar en este diario.

—Peque, yo creo que al regreso lo mejor será que quites tu departamento y te vengas a vivir a mi casa. Será un gasto menos para ti. Y ya no tiene sentido que pagues renta si hemos decidido, pese a todos los disgustos que hemos tenido, hacer una vida juntas, ¿no crees?

Establecerse en esa relación coincide con el poder dedicarse de lleno a la escritura y concluye así El libro vacío.

Por la escritura, además, conoce a María Luisa la China Mendoza, Margarita Nelken, María Elvira Bermúdez y Amparo Dávila; y se acerca a ella una sobrina interesada en esos ámbitos, quien firmará sus obras como Aline Pettersson.

Luego del Premio Villaurrutia viene, al parecer, una crisis creativa, acaso similar a la que enfrentó Juan Rulfo, con un coctel de alcohol, apuestas y tabaco. Hay una charla telefónica curiosa entre Rulfo y Vicens, que no sabemos si fue cierta o inventada… aunque es perfectamente verosímil. La Peque recibe la llamada de su amigo para felicitarla por el galardón que él había recibido tres años antes.

—¿Y ahora qué se hace con un premio así, Juan?

—Pues qué se ha de hacer, ¡morirte de miedo y esconderte de los periodistas!

Resume Lojero Vega: “La Peque vivió una época disipada, siempre con la conciencia y responsabilidad de que era su vida y, mientras a nadie hiciera daño, su libertad sería lo más importante. Con ayuda de amigos y familiares, pero principalmente con su férrea voluntad, pudo dejar el alcohol; paulatinamente también dejó de apostar. A lo que nunca renunció fue al cigarro, uno de sus grandes placeres”.

En la etapa final logra concluir, dolorosamente, Los años falsos, cuya acción está situada en un cementerio. Y conoce al escritor Sergio Fernández, con quien realizaba, con la ouija como instrumento, sesiones espiritistas. Acaso como una conclusión de esas indagaciones Fernández la acompañará, como ya se anticipó, en el suspiro final, instante que testimonia así, casi desde ultratumba, la Josefina Vicens a la que Norma Lojero atrapa en ese instante eterno:

Si bien el vivir se convierte en un acto de voluntad inquebrantable, también su término es resultado de una decisión. Las circunstancias son las que anuncian que es hora de tomar el rumbo desconocido frente a la certeza de pisar tierra firme. Otros nos llaman y uno acude o no, y ya que mi vida fue un navegar a contracorriente, mi partida también se sale del control que ejercen otras voluntades. Así como decidí vivir sumamente apasionada, ahora tomo la decisión y me voy tras la pasión de descubrir el misterio que siempre me acompañó.

El misterio de la muerte, sí; y, con él, el misterio de la vida.